Vor 35 Jahren fand in der DDR die letzte Wahl zur Volkskammer statt. Es war dort zugleich die erste freie. Die Ergebnisse waren so überraschend wie prägend, auch für den Verfasser dieses Beitrags. Robert Nehring war damals 15 Jahre alt.

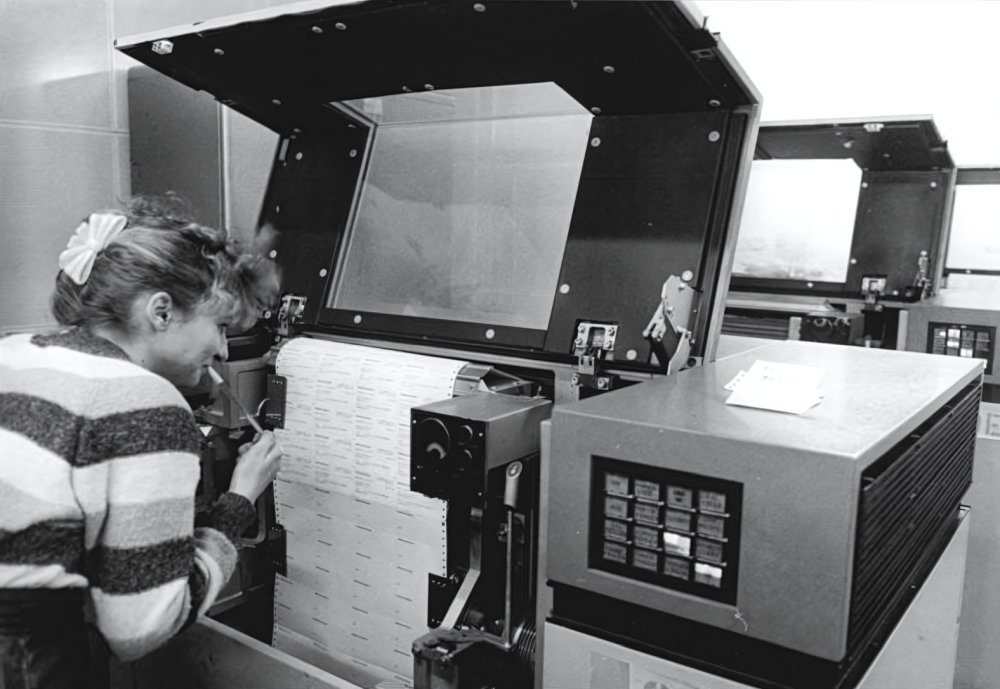

Die erste freie Wahl der DDR am 18. März 1990 stellte die Weichen. Blick in ein Leipziger Rechenzentrum, in dem die technische Qualität der Wählerlisten und Wahlbenachrichtigungskarten kontrolliert wurde. Abbildung: Bundesarchiv, Bild 183-1990-0227-017 / Kluge, Wolfgang / CC-BY-SA 3.0

Als die DDR das letzte Mal wählte, war ich 15. Ein Ostberliner Jugendlicher, der jeden Tag fast eine Stunde zur Kinder- und Jugendsportschule fuhr, um dort zwei Mal am Tag ein Schwimmtraining zu absolvieren und zwischendurch die Schule zu besuchen. An den Wochenenden fanden Wettkämpfe statt oder wieder Training. Am Tag des Mauerfalls trainierte ich in einer Schwimmhalle in 2.000 Metern Höhe, auf dem Berg Belmeken im bulgarischen Rila-Gebirge.

Was ich sagen will: Mit 15 hatte ich zwar ein Interesse an den aktuellen politischen Entwicklungen, las wie viele von uns die Junge Welt, eine richtige Peilung hatte ich aber nicht. Zum öffentlichen Durcheinander seit dem Mauerfall kam bei mir noch reichlich Ablenkung durch Sport hinzu. Meine Jugend habe ich quasi zur Hälfte unter Wasser verbracht. Meine Perspektive war deshalb besonders verschwommen, wie bei einem Unter-Wasser-Blick ohne Chlorbrille. Umso mehr wünsche ich mir bis heute Klarheit darüber, was am 18. März 1990 geschah. Versuch einer Rekonstruktion.

Vorgezogene Wahlen: Es blieben nur sieben Wochen Zeit

Eigentlich sollte die erste freie Wahl der DDR am 6. Mai 1990 stattfinden. Das hatte der Zentrale Runde Tisch entschieden, der zeitweise die Allparteienregierung unter Hans Modrow kontrollierte. Er nahm eine gesetzgebende Funktion wahr, wobei die Volkskammer der Form halber den Verabredungen und Beschlüssen zustimmte. Bald entstand der Eindruck, dass es so schnell wie irgend möglich eine handlungsfähige, demokratisch legitimierte Regierung brauchte. Allein im Januar 1990 wurden 50.000 Ausreisen verzeichnet. Aus dem Ruf „Wir sind das Volk“ wurde „Wir sind ein Volk“. Daraufhin verlegte der Zentrale Runde Tisch den Termin am 28. Januar sechs Wochen vor – auf den 18. März 1990. Bis zur Wahl blieben zu diesem Zeitpunkt nur noch sieben Wochen. Dies stellte eine enorme Herausforderung dar. Weitaus mehr als für PDS und Blockparteien für die Oppositionsbündnisse, welche in der Regel kaum Erfahrung und nur wenige Mittel für solch einen Wahlkampf hatten. Wie sich später zeigen sollte, war außerdem das Ausmaß westdeutscher Unterstützung entscheidend, das bei ihnen ungleich geringer ausfiel.

Dann war es soweit. Bislang konnten die DDR-Bürger nur die Einheitsliste der Nationalen Front in die Wahlurne werfen, ohne dass eine Auswahl unter den aufgeführten Kanidaten oder Parteien vorgesehen oder erforderlich war. Die Wahlberechtigten hatten zwar das Recht, auf dem Stimmzettel Streichungen vorzunehmen, als Gegenstimme wurde ein Wahlschein laut einer geheimen Anweisung des Politbüros der SED aber nur gewertet, wenn auf ihm alle Kandidaten einzeln durchgestrichen wurden.

Nun aber standen 19 Parteien und fünf Listenverbindungen zur Wahl. Die vorgezogene Volkskammerwahl hatte eine Wahlbeteiligung von 93,4 Prozent bei 11,5 Millionen abgegebenen gültigen Stimmen. Eine hohe Wahlbeteiligung hatte in der DDR Tradition – zur vorangegangenen Volkskammerwahl 1986 wurde eine Beteiligung von 99,74 Prozent bei 99,94 Prozent Zustimmung zu den Einheitslisten kommuniziert –, aber diesmal war sie auch plausibel.

Überraschung: Die Allianz fürs Leben

48,15 Prozent der Wähler stimmten für die von Helmut Kohl unterstützten Parteien der Allianz für Deutschland, einem Bündnis aus der Ost-CDU (40,8 Prozent), der von der CSU protegierten Deutschen Sozialen Union DSU (6,3 Prozent) und dem kirchennahen Demokratischen Aufbruch DA (0,9 Prozent). Nur 21,9 Prozent stimmten für die SPD, welche sich zuvor siegesgewiss gezeigt hatte. 16,4 Prozent stimmten für die PDS, 5,3 Prozent für die FDP und 2,9 Prozent für das Bündnis 90 (Initiative für Frieden und Menschenrechte IFM, das Neue Forum NF und Demokratie Jetzt DJ). Die NDPD hatte mit 44.292 Stimmen (0,4 Prozent) übrigens weniger Wähler als Mitglieder (nach eigenen Angaben etwa 110.000).

Die SPD erzielte ihr bestes Ergebnis mit 39,8 Prozent in Berlin-Köpenick, die PDS ihres mit 38,4 Prozent in Berlin-Hohenschönhausen, Bündnis 90 seines mit 8,5 Prozent in Prenzlauer Berg.

In Ostberlin gewann die SPD mit 34,9 Prozent. 30,2 Prozent holte die PDS, 18,3 Prozent die CDU, 6,3 Prozent das Bündnis 90. In der Tendenz war dies auch die Erwartungshaltung in meinem Umfeld für die gesamte DDR: SPD vor PDS und CDU-Allianz.

Dafür sprachen zum Beispiel die Wahlumfragen. Der Vorsitzende der Ost-SPD Ibrahim Böhme trat entsprechend schon auf wie der künftige Ministerpräsident. Mit ihm rechnete wohl auch die Sowjetunion, die ihn kurz vor der Wahl empfing.

Am 28. Januar 1990 holte SPD-Spitzenmann Oskar Lafontaine im Saarland beeindruckende 54 Prozent. Außerdem wurde sich öffentlich daran erinnert, dass insbesondere die sächsischen und thüringischen Gebiete zu Zeiten der Weimarer Republik Hochburgen der SPD gewesen waren und es mit Ausnahme des Eichsfelds keine bedeutenden katholischen Milieus in der DDR gab.

| Umfrage | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | PDS | Neues Forum |

| November 1989 | 86 % | 10 % | 6 % | 31 % | 17 % |

| Februar 1990 | 79 % | 13 % | 53 % | 12 % | 3 % |

| März 1990 | 85 % | 22 % | 34 % | 17 % | 1 % |

Quelle: Zentralinstitut für Jugendforschung (ZIJ), Leipzig 1990. ssoar.info

Die Allianz hatte zwar den Kanzlerbonus, stand aber auch unter Blockflötenverdacht. Die bürgerlichen Blockparteien – die Christlich-Demokratische Union (CDU), die Liberal-Demokratische Partei Deutschlands (LDPD), die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NDPD) und die Demokratische Bauernpartei Deutschlands (DBD) – kamen in der DDR ihrer Aufgabe des Abnickens von SED-Beschlüssen nach. Im Wahlkampf warb die Allianz unter dem Titel „Nie wieder Sozialismus“ mit unhaltbaren Versprechen, unter anderem der sofortiger DM-Einführung sowie einer Umstellung der Löhne, Renten und Sparkonten im Verhältnis von 1 DDR-Mark zu 1 DM. Das klang natürlich verlockend. Aber die von Oskar Lafontaine geäußerte und von Experten untermauerte Vorsicht vor einem überstürzten Zusammenschluss klang vernünftig und realistisch. Im Dezember 1989 warnte Lafontaine vor „nationaler Besoffenheit“ und bezeichnete die Mitgliedschaft eines vereinten Deutschlands in der NATO als „historischen Schwachsinn“. Die Wiedervereinigung stand in den Wahlprogrammen fast aller Parteien, nur über Art und Weise sowie den genauen Termin gab es unterschiedliche Auffassungen. Am 1. Februar 1990 hatte sogar der Vorsitzende des Ministerrates der DDR, Hans Modrow, einen von Moskau abgenickten Drei-Stufen-Plan präsentiert, der einen einheitlichen deutschen Staat zum Ziel hatte.

Bis 19. Januar 1990 hatten noch fast 1,2 Millionen DDR-Bürger ihren Namen unter den Aufruf „Für unser Land“ gesetzt. In ihm wurde die Vision vom „Dritten Weg” mit dem Ziel einer sozialistischen Alternative zur Bundesrepublik, zwischen Markt- und Planwirtschaft, skizziert. Ende November 1989 sprachen sich noch 86 Prozent der DDR-Bürger für den Weg eines besseren, reformierten Sozialismus aus, Anfang Februar 1990 immerhin noch 56 Prozent.

Auf der anderen Seite hatte Bundeskanzler Helmut Kohl am 28. November 1989 überraschend sein „Zehn-Punkte-Programm zur Überwindung der Teilung Deutschlands und Europas“ aus dem Ärmel gezogen. Allerdings hieß es hier nur allgemein: „Die Wiedervereinigung, das heißt die Wiedergewinnung der staatlichen Einheit Deutschlands, bleibt das politische Ziel der Bundesregierung.“ Noch am 11. Februar 1990 sprach er sich für eine neue Verfassung aus. Er erklärte: „Ich bin dafür, daß das, was sich bewährt hat, und zwar auf beiden Seiten, von uns übernommen werden soll. Es gibt auch Entwicklungen in der DDR in diesen 40 Jahren, die es sich sehr lohnt anzusehen. Ich bin ganz und gar dagegen, eine Position einzunehmen, die auf Anschluß hinausgeht.”

Stimmzettel zur Volkskammerwahl 1990. Abbildung: Bundesarchiv, Bild 183-1990-0312-021 / Autor/-in unbekannt / CC-BY-SA 3.0

Was dann aber wiederum vollkommen gegen einen Erdrutschsieg der Allianz sprach, war die Enthüllung der Stasi-Mitarbeit des Vorsitzenden des Demokratischen Aufbruchs Wolfgang Schnur am 12. März im Spiegel. Auch er sah sich schon als künftiger Ministerpräsident. Nach den ersten Gerüchten gab er am 8. März eine Ehrenerklärung ab und erlitt einen gesundheitlichen Zusammenbruch. Am Morgen des Wahltags trat er zurück. Im Demokratischen Aufbruch hatte es auch schon zuvor rumort. Günter Nooke und Friedrich Schorlemmer traten Ende 1989/Anfang 1990 aus. Auch innerhalb der Allianz für Deutschland krachte es ordentlich – offenbar keine Wunschhochzeit.

Angesichts dieser Ausgangslage hatten viele das deutliche Wahlergebnis nicht kommen sehen. So auch ich. Mich hat diese Erfahrung politisch geprägt, politisiert. Ich war erstaunt und enttäuscht. Und damit war ich nicht allein.

Ein Spruch, der mir bis heute sehr hängengeblieben ist, weil er mein Gefühl ganz gut ausdrückte, stand damals auf einem Stück Berliner Mauer in der verlängerten Schwedter Straße (heute Schwedter Steg). Hier, in der Kurve kurz nach dem zu Mauerzeiten in der DDR nicht mehr angefahrenen Bahnhof Bornholmer Straße in Richtung Schönhauser Allee, wo die aus den 1930ern stammenden S-Bahnen im Osten bis zum Mauerfall auf Höchstgeschwindigkeit gingen und permanent klingelten, damit die Türen zu blieben und die Bürger im Land, da prangte riesengroß Schwarz auf Weiß die Frage „Seit wann seid ihr alle Christen?“ Tatsächlich galt die DDR als das atheistischste Land der Welt. Zwar sollen 1989 auf dem Papier fünf Millionen DDR-Bürger evangelisch gewesen sein, praktiziert wurde dies aber nur von einem Bruchteil. Manche wussten nicht einmal, dass sie getauft waren, bis nach dem Anschluss der erste Kirchensteuerbescheid kam. Gewählt hat die DDR vor 35 Jahren dennoch fast zur Hälfte das große C.

Die Ost-CDU war in der DDR unbekannt. Aber auch die West-CDU spielte in der DDR keine Rolle. Helmut Kohl – selbst wenn er den Sehnsuchtsort vieler verkörperte – war eher Gegenstand lustiger Bemerkungen. Mit der Bayernpartei CSU hatte man erst recht nichts am Hut. Und wer sollte unter den Oppositionsparteien ausgerechnet den kleinen kirchlichen Demokratischen Aufbruch wählen? Dass die SED-Nachfolgepartei PDS trotz Erneuerung durch Gregor Gysi für die meisten unwählbar war, leuchtete ein. Aber dass ein Volk von gottlosen Werktätigen dann nicht die große Arbeiterpartei wählt, sondern seine Stimme dem rheinischen Katholizismus gibt, das war für viele kaum zu begreifen. Dass Ostberlin nicht die DDR spiegelte, war damals jedem klar. So wenig wie Berlin heute Deutschland. Aber dennoch: Wie konnte es zu solch einer Diskrepanz kommen?

Der Ruf des Geldes?

Lag es an der massiven Einmischung der Bundespolitik in den DDR-Wahlkampf? Die CDU bildete zum Beispiel Kreispartnerschaften: Jeder Landkreis der DDR wurde von einem Kreis in der Bundesrepublik Deutschland unterstützt. Viele West-Mitglieder nahmen Urlaub, um im Wahlkampf die Allianz zu unterstützen. Der Schriftsteller Michael Schneider kritisierte damals: „Insgesamt wurden rund 40 Millionen DM für den parteipolitischen Werbefeldzug in der DDR verausgabt, davon ein beträchtlicher Teil aus Steuermitteln der Bundesbürger. […] 100.000 Schallplatten und Kassetten mit drei Reden Helmut Kohls […] wurden teils im Einzelversand nach drüben geschickt, […] In Erfurt beispielsweise haben hessische CDUler, die mit acht Omnibussen angekarrt wurden, in einer einzigen Nacht 80.000 Plakate geklebt. […] Die Bundesdeutschen (entdeckten) in der ihnen plötzlich zugänglich gewordenen DDR ein Terrain, auf dem sich ein Stück versäumter Kolonialgeschichte nachholen lässt […].“ Der Bürgerrechtler Jens Reich, Mitgründer des Neuen Forums, sagte später: „Das Bonner Nilpferd ist in einer Massivität gekommen, dass man einfach hilflos war. Im Wahlkampf ist einfach der gesamte Apparatismus des Westens in den Osten gebracht worden. Dem hatten wir nichts entgegenzusetzen. Das waren in die DDR exportierte Westwahlen.“

So sahen Sieger aus: Plakate der Allianz für Deutschland für die Wahl zur Volkskammer am 18. März 1990. Abbildung: Wikimedia Commons KAS/ACDP 10-024 : 5011 CC-BY-SA 3.0 DE

Offene Fragen und Parallelen zu heute

Erstmals hatten die DDR-Bürger die Wahl zwischen verschiedenen Parteien mit unterschiedlichen Zielen und Parteiprogrammen. Aber wie frei war ihre erste freie Wahl? Welchen Einfluss hatte das Wedeln mit den Westmark-Scheinen? Haben am Ende einfach die besseren Wahlkämpfer gewonnen? Waren die DDR-Bürger noch nicht so weit, unabhängig zu entscheiden? Am Ende ist eine Diskussion natürlich müßig, zumal das erzielte Ergebnis dann bestätigt wurde. Bei der Bundestagswahl am 2. Dezember 1990 kam die CDU in Ostdeutschland auf 41,8 Prozent (Gesamtdeutschland 43,8 Prozent), die SPD auf 24,3 Prozent (bzw. 33,5 Prozent) und die PDS auf 11,1 Prozent (0,3 Prozent). Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen blieben Jahrzehnte lang CDU-geführte Länder. Aber vielleicht lässt sich etwas lernen. Ein paar Fragen und Parallelen drängen sich mir auf.

Ich bin weder Jurist noch Freund von Verschwörungstheorien, aber: War die Wahl angesichts der massiven Einmischung der BRD eigentlich rechtmäßig? Als sich Elon Musk und JD Vance durch ihre Äußerungen in den hiesigen Wahlkampf eingriffen, war die Empörung zu Recht groß. Als aber der große, reiche Nachbar flächendeckend auf dem Boden der instabilen DDR in den Wahlkampf eingriff, grenzte das nicht sogar an eine Übernahme? Nicht wenige waren dieser Ansicht. Manche zogen sogar den Vergleich mit Kolonialisierungen. Zumindest moralisch dürften Zweifel berechtigt sein. Heute wird der 18. März 1990 sicher wieder von vielen als Sternstunde der Demokratie gewürdigt. Vielleicht eignen sich andere Ereignisse aber besser zum Vorbild.

Was hätten die DDR-Bürger gewählt, wenn sie gewusst hätten, was auf sie zukommt? Massenarbeitslosigkeit, erneute Enteignung, strukturelle Benachteiligung, mangelnde Repräsentanz und westdeutsche Ignoranz. Wer hätte das gewählt? Die Westdeutschen haben viel in den Osten investiert, sehr viel. Das ist richtig. Bezahlt haben den Anschluss aber die Ostdeutschen, viele bitter.

Waren die DDR-Bürger einfach noch nicht bereit für eine Wahl unter solchen Fremdeinflüssen? Wussten sie – vor allem aus heutiger Sicht – vielleicht einfach noch nicht, dass Wahlversprechen oft nicht das Papier wert sind, auf das sie gedruckt werden? Denken wir an die Schuldenbremse aus dem Wahlkampf 2025 oder die 400.000 Wohnungen pro Jahr von 2021. Wussten sie nicht, dass Wahlversprechen gern aufs Portemonnaie zielen? 2025 waren die Medien wieder voll von „Wo ist für Sie am meisten drin?“-Übersichten. Oder dass Wahlprogramme generell schon dann stark an Bedeutung verlieren, wenn es einen Koalitionspartner braucht. Waren Sie so naiv zu glauben, die DM-Mark ohne Gegenleistung zu bekommen?

Vor Wahlen verschwimmen die Grenzen zwischen Populismus und Wahlkampf. Vielleicht brauchen wir bessere Regeln für so etwas. Wenn ein Produkt nicht hält, was von ihm versprochen wurde, kann man es zurückgeben oder zumindest klagen. Vielleicht sollte man die Bürger nach Regierungsbildung und Koalitionsvertrag – was auch immer dieser wert sein wird – noch einmal fragen, ob sie damit einverstanden sind, was aus ihrem Votum gemacht wurde. Denn ein gebrochenes Versprechen bleibt ein gesprochenes Verbrechen.

Bei den Wahlen vom 18. März 1990 ging es nur in zweiter Linie um Parteien, wenn überhaupt. Der Osten wollte etwas Neues. Darüber hat das Volk abgestimmt. Die alte DDR wurde abgewählt. Allerdings löste sich das Alte auch gerade selbst auf. Das Votum verhinderte einen Neustart. Auf dessen Basis wäre vielleicht eine Wiedervereinigung statt einer „Selbstauslieferung“ (Claus Offe), einer „Übernahme“ (Ilko-Sascha Kowalczuk), einer Schlüsselübergabe möglich gewesen. Wie schnell und teilweise rücksichtslos das Betriebssystem der DDR von dem der BRD überschrieben wurde, hatten die meisten nicht für möglich gehalten. In der Folge fühlten sich viele getäuscht und enttäuscht. Die DDR wollte etwas Neues und bekam etwas Altes – die BRD.

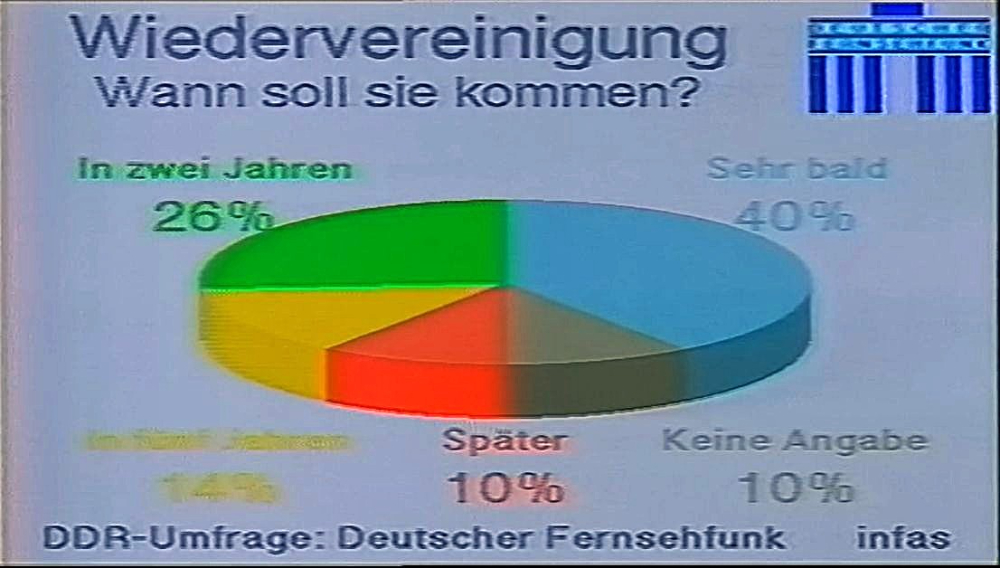

Am Wahlabend zeigte das Fernsehen der DDR diese Umfrageergebnisse: 40 Prozent der Befragten waren für eine baldige Wiedervereinigung, 50 Prozent wollten es damit aber nicht überstürzen. Abbildung: Aktuelle Kamera/NDR

Auf einen wichtigen Punkt weist in diesem Zusammenhang der Soziologe Steffen Mau hin (Ungleich vereint, 2024). Gerade hatte die DDR aus sich heraus begonnen, sich zu demokratisieren, da wurde dieser Prozess jäh ausgebremst. So wurde der DDR-Gesellschaft eine wichtige Erfahrung verwehrt, die der Selbstwirksamkeit. Im Grunde hat sie sich mit ihrer Wahl einfach an den Hals der BRD geworfen – ohne eigene Position. Das hatte fatale Folgen, die bis heute reichen. Resultat waren Protestwahlen, von denen lange Zeit die PDS/Linke profitierte und nun ein BSW und vor allem eine AfD, eine Westpartei, die auf Simsons posiert und DDR-Vokabular für seine spalterischen Zwecke umdeutet. Weite Teile Ostdeutschlands fremdeln noch heute mit dem politischen System, das über ihnen ausgerollt wurde. Davon zeugen die vergleichsweise wenigen Parteimitgliedschaften und die vielen blauen Stimmen.

Vielleicht wäre die DDR nach wenigen Monaten oder Jahren komplett gescheitert, vielleicht wäre die Hälfte abgehauen, vielleicht wäre eine Oligarchie entstanden. Wer weiß das schon? Ebenso könnte man sagen: Vielleicht wäre sie den Weg von Polen, Tschechien oder der Balten gegangen, die heute dank EU & Co., vor allem aber auch dank sich selbst gut dastehen. Vielleicht wäre es bald zu einer geordneten Wiedervereinigung gekommen, bei der Osten sozialwirtschaftlich und der Westen ein klein wenig sozialer geworden wäre. Hätte, hätte, Menschenkette.

Wie ging es nach der letzten Volkskammerwahl weiter?

Am 12. April 1990 wurde Lothar de Maizière, der Spitzenkandidat der Ost-CDU, zum Ministerpräsidenten der DDR gewählt. Er amtierte bis 2. Oktober 1990. Lothar de Maizière bildete eine Große Koalition aus der Allianz, der SPD und den Liberalen.

Die DSU erhielt zwei Ministerposten. Sie wurden von Hans-Wilhelm Ebeling und Peter-Michael Diestel bekleidet. Beide traten unter Beibehaltung ihrer Ministerämter am 30. Juni 1990 aus der DSU aus. Als Grund wurde zunehmender Rechtsextremismus in der Partei genannt.

Beim Demokratischen Aufbruch folgte auf Wolfgang Schnur Pfarrer Rainer Eppelmann als Parteivorsitzender. Er wurde Verteidigungsminister der neuen Regierung. Schnur hatte Angela Merkel eingestellt und zur Pressesprecherin gemacht. Sie wurde nach der Wahl stellvertretende Regierungssprecherin der DDR und anschließend Ministerialrätin im Bundespresseamt. Dank ihres Direktmandats bei der Bundestagswahl 1990 wurde sie 1991 zur Bundesministerin für Frauen und Jugend.

Ständige Gesprächspartner von Wolfgang Schnur als Vertrauensanwalt der Evangelischen Kirche in der DDR waren übrigens Horst Kasner, Vater von Angela Merkel, und Clemens de Maizière, Vater von Lothar de Maizière. Deren Verhandlungspartner in der DDR-Regierung war der Staatssekretär für Kirchenfragen. Von 1979 bis 1988 hatte dieses Amt Klaus Gysi inne, Vater von Gregor Gysi.

Am 24. März 1990 wurde auch der Spitzenkandidat der Ost-SPD Ibrahim Böhme vom Spiegel als Inoffizieller Mitarbeiter des MfS enttarnt. Er trat von seinen Ämtern zurück und wurde 1992 aus der SPD ausgeschlossen.

Helmut Kohl blieb durch sein Engagement für die Wiedervereinigung im Amt. Danach hatte es 1989 bis zum Mauerfall nicht mehr ausgesehen. Nach starken Stimmenverlusten für die CDU bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin Ende Januar 1989 und bei den Kommunalwahlen in Hessen im ersten Quartal 1989 wurde von Heiner Geißler, Lothar Späth und Rita Süssmuth sogar seine Ablösung auf dem CDU-Parteitag im September verabredet, weil keine Siegchancen für nächste Bundestagswahl mehr eingeräumt wurden.