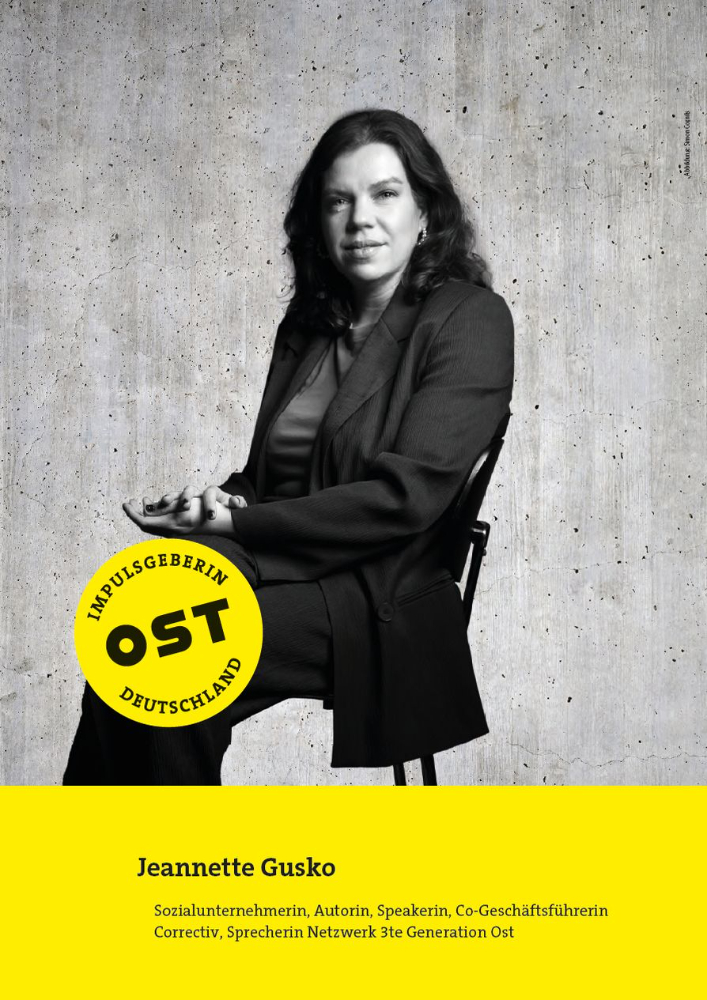

Jeannette Gusko, Sozialunternehmerin, Autorin, Speakerin, Co-Geschäftsführerin von Correctiv und Sprecherin des Netzwerks 3te Generation Ost, ist eine wichtige Impulsgeberin für Ostdeutschland. Sie setzt sich ein für Vergewisserung, Verständigung und Versöhnung. Mit diesem Beitrag ist sie auch in dem Sammelband „Denke ich an Ostdeutschland ...“ vertreten.

Jeannette Gusko, Sozialunternehmerin, Autorin, Speakerin, Co-Geschäftsführerin von Correctiv, Sprecherin des Netzwerks 3te Generation Ost. Abbildung: Simon Cornils

Es gäbe gesellschaftlich einiges zu gewinnen, würden wir aufhören, Ostdeutschland als einheitlichen Ausnahme- und Problemfall zu betrachten: wünschenswerte Zukünfte wie enkelfähiges Wirtschaften, eine tragfähige Vermögensverteilung, eine starke Demokratie oder schlicht das gute Leben mit frischer Luft und frischem Wasser.

Es ist stattdessen mediale wie auch Stammtischroutine geworden, dass nach Wahlen, Protesten oder Gewaltausbrüchen gefragt wird: Was ist denn da nur wieder los, im Osten? Es werden weiterhin spezifisch ostdeutsche Erklärungen gesucht und auf dem Weg dahin Stereotype bedient. Einige dieser wiederkehrenden Muster gründen in Unwissen, obwohl der (sozial-)mediale und publizistische Ostkanon in den letzten Jahren stets gewachsen ist und sich ausdifferenziert hat. Bleibt noch die Möglichkeit, dass bewusst Nebenschauplätze besprochen und Aufmerksamkeit gebunden wird, um sich nicht den eigentlichen komplexen Krisen stellen zu müssen.

Der Osten ist ein Frühwarnsystem und Seismograf für politische Entwicklungen, wie wir sie überall beobachten können.”

Ein besonderes Sensorium für Demokratie

Die Menschen in Ostdeutschland sind mit einem besonderen Sensorium zu Demokratiefragen ausgestattet. Sie wissen, dass es sich um eine Gesellschaftsform handelt, die sich selbst abschaffen kann, aber auch, dass Barrieren überwunden werden können. Der Osten ist ein Frühwarnsystem und Seismograf für politische Entwicklungen, wie wir sie überall beobachten können. Demokratien stehen in Europa und weltweit massiv unter Druck, weil politische Parteien und der Staat es nicht mehr schaffen, komplexe Problemstellungen zu kommunizieren und Lösungen umzusetzen. Wir sind ein Land der Problembewunderung. Bürgerinnen und Bürger vertrauen zunehmend weniger darauf, dass demokratische Institutionen und Parteipolitik Dinge geregelt bekommen. Selbstwirksamkeit wird kaum erlebt, Frust und Konfliktfelder steigen. In Ostdeutschland wird die gesamte Gemengelage sensibler wahrgenommen, sei es durch Unterdrückungserfahrungen mit verantwortungslosen Eliten oder durch fehlende Selbstwirksamkeit aufgrund der überwiegend westdeutschen Besetzung von Führungsrollen.

Wir befinden uns in einem gesellschaftlichen Moment, in dem – insbesondere in Demokratien – das Vertrauen sinkt, dass Menschen in erster Linie gemeinschaftlich handeln, das Gemeinwohl priorisieren und Lösungen finden, die für alle tragfähig sind. Das Scheitern und die Handlungsunfähigkeit von Demokratien werden von denen, die davon profitieren, bewusst geschürt: Totalitäre, Autoritäre, Rechtsextreme, Populisten, ausländische Einflussnahme oder auch unregulierte digitale Plattformen. Dies geschieht mithilfe von Desinformation, Lobbying, Triggerpunkten, Algorithmen, Hass, Gewalt oder auch durch das finanzielle Austrocknen von Zivilgesellschaft.

Vor den drei Landtagswahlen in diesem Herbst entfallen nun also über 30 Prozent der Zustimmungswerte auf die AfD, einem rechtsextremistischen Verdachtsfall. Es könnte kaum einen wichtigeren und dringlicheren Moment geben, fokussiert, umsetzungsstark und entschlossen für die Zukünfte zu handeln.

Aus meiner Sicht ist der Begriff „Zukunft“ im Singular irreführend. Es existieren viele möglichen Zukünfte nebeneinander und Menschen können sie sich vorstellen. Zukünfte sind nicht-binär, nicht-linear und treten nicht einfach ein, sondern werden von Menschen erdacht und entschieden. Der Begriff „Zukünfte“ macht klar, dass wir uns (noch) entscheiden können, welche eintritt. Wir brauchen das, was die kritische Zukunftsforschung „wünschenswerte Zukünfte“ nennt.

Die Transformationsforscherin Maja Göpel sagte in einer Keynote im Mai 2023, es sei Crunchtime für das Klima. Daran anschließend ist heute Crunchtime für die Demokratie. Crunchtime hoch zwei quasi, im Osten wahrscheinlich schon hoch drei.

Krisen sind konstant

In der Vergangenheit sind wir Menschen immer nur dann über uns hinaus gewachsen, wenn wir in Kooperation gehandelt haben. Wenn wir den Blick auf das Wesentliche gelenkt haben, statt daran vorbei. Wenn wir uns über das, was wir erreichen wollen, Geschichten erzählt haben. Die Mondlandung. Die friedliche Revolution. Wir könnten in den kommenden Monaten und Jahren Dinge viel besser lösen, wenn wir Probleme ernst nehmen und die allerbesten Angebote dafür machen. Als Gesellschaft sind wir bisher nicht präzise genug darin zu schauen, wo wir überall Ressourcen haben.

Ich selbst bin 1984 in Ostberlin geboren. Zwei Bezirke weiter, in Berlin-Mitte, steht bis heute ein Haus mit dem Schriftzug „Dieses Haus stand früher in einem anderen Land“. Meine Umbruchserfahrungen als Kind und Jugendliche in der Nachwendezeit, das Ablegen, Abwägen und Neuerlernen von Habitus, Normen, Sprache und Regeln waren zutiefst prägend. Sei es, dass ich schräg angeschaut wurde, wenn ich „Sonnabend“ sagte, dass ich Tim und Struppi nicht kannte oder dass mein Vorname, Jeannette, wie viele Vornamen mit dem Buchstaben „J“ zu dieser Zeit als „ostig“ markiert wurde. Was meiner Familie fehlte, waren Geld, Netzwerke, Orientierung und soziales Kapital. Mein Auslandsjahr, mein Studium, das Arbeiten während des Studiums, meine Praktika – alle meine Entscheidungen traf ich allein und ohne Sicherheitsnetz. Auf die Maxitransformation, den Mauerfall, folgten Ministörungen entlang meines Werdegangs. Durch beides baute ich Kompetenz im Umgang mit Veränderungen auf. Das reflektierte ich Jahre später beim ersten Treffen des Netzwerks 3te Generation Ost. Dort teilten die Wendekinder ein Verständnis: Krisen sind konstant. Mir wurde bewusst, dass sich im Osten Deutschlands in den letzten 150 Jahren fünf politische Systeme abgewechselt haben, dass sich in dieser Zeit jede Generation in einem neuen System zurechtfinden musste und dass ein Systemwechsel möglich ist. In allen Gesprächen war die Gewissheit zu spüren, dass wir einen Weg finden werden, weil wir bisher immer einen Weg gefunden haben. Das war ungemein tröstlich und atemberaubend zugleich. Es war mein ostdeutsches Erwachen und die erste bewusste Begegnung mit meiner Transformationskompetenz.

Transformationskompetenz ist die innewohnende Fähigkeit, mit Wandel umzugehen, sich alternative Systeme vorstellen zu können und die Motivation, diese Fähigkeiten auch einzusetzen. Weil sie als Kinder Umbrüche erlebt und Widrigkeiten überkommen haben, haben Ostdeutsche heute Kompetenzen für die Gestaltung wünschenswerter Zukünfte aufgebaut: die Transformationskompetenz der Systemwandler, der Wende- und Nachwendekinder, aber auch der Arbeiterkinder, die aufsteigen, und der Migrationskinder der zweiten und dritten Generation. Das ist die vielleicht größte Zukunftsressource des Landes, die bisher weder als Narrativ noch mit gemeinsamer Kraftanstrengung gehoben wurde. Sie könnte der Dreh- und Angelpunkt von Innovationsbemühungen in Unternehmen in ganz Deutschland sein.

Der Generationsgipfel des Netzwerk 3te Generation Ost 2022 – Workshop zu Transformationskompetenz. Abbildung: Nadine Ginzel

Meine Zukünfte für Ostdeutschland

Ich stelle mir ein starkes und vielfältiges Unternehmertum vor, seien es Sozialunternehmer, Techunternehmer, unternehmerische Demokraten, Verantwortungseigentümer, mögen sie wie Tesvolt, Staffbase oder Salon5 sein. Sie machen unsere Gesellschaft mit Weitsicht, Klarheit und Kooperation tragfähiger. Dies ist nur in einer starken, robusten Demokratie möglich, die sich selbst politisch wie sozial immer wieder kritisch prüft und neu gegenüber den Bürgern legitimiert.

Wir haben alle eine Rolle zu spielen, um auf diese Zukünfte mit ostdeutscher Crunchtime hinzuarbeiten. Drei Dinge erscheinen mir besonders wichtig:

Erstens. Gerade in den Ruckelmomenten, in der Abwärtsbewegung der S-Kurve großer Transformationen der Geschichte, wenn wir merken, dass wir nicht mehr zurück können, ist es so leicht zu sagen, dass die anderen – die Konsumenten, die Politik, das Publikum, die Wirtschaft – nicht wollen, und sich aus lauter Angst zurückzuziehen, zu schrumpfen. Nur auf das eigene Durchkommen bedacht. Doch gerade jetzt kommt es auf Eigenverantwortung an. Es ist an der Zeit, dass Ostdeutsche Macht und immer größere Gestaltungsräume verantwortungsvoll annehmen, besetzen und ausgestalten.

Zweitens. Es gäbe genug Geld in Deutschland für eine ostdeutsche Crunchtime. Insbesondere Seed- und Scale-Organisationen benötigen jedoch deutlich mehr Venture Capital und Later-Stage-Funding. Es braucht aber auch ein neues Geben für die Zivilgesellschaft – in Form von Philanthropie, Impact Investing und Stiftungsfinanzierung. Es reicht nicht mehr aus, wenn sich Vermögende nur über Steuern am Ausgleich beteiligen. Robustheit, soziale Innovationen und enkelfähiges, verantwortungsvolles Wirtschaften brauchen Investitionen. Übrigens: Melinda Gates hat die Gates-Stiftung verlassen und vergibt philanthropisches Geld in Höhe von 12,5 Milliarden Dollar. Das ist mehr als der gesamte Jahresetat deutscher Stiftungen.

Drittens. Neue Defaults setzen: Es ist Zeit für alles, was das Umsteigen und das Erreichen von Tipping Points hin zu wünschenswerten Zukünften erleichtert, was einen neuen Standard setzt, damit es nicht mehr so anstrengend ist, gegen den Strom zu schwimmen für das, was eigentlich tragfähig ist. Die besten sozialen Innovationen, die besten Produkte, langfristig tragfähige Angebote für Demokratie und Daseinsvorsorge. Entscheidend dafür ist auch, dass die Politik die Regeln dort ändert, wo es notwendig geworden ist. Damit die Marktbedingungen nicht länger zukunftslechzende Geschäftsmodelle an den Rand treiben. Wir bei Correctiv sind gemeinnützig. Das ist die dringend benötigte Gemeinnützigkeit für den Journalismus oder auch das Demokratiefördergesetz. So können Nachrichtenwüsten durch spendenfinanzierte Medieninnovation geschlossen und Demokratiedefizite gezielt und skalierbar angegangen werden.

Alle Hände an Deck, Mut zieht Mut nach sich.

Gruppenfoto mit dem Ostbeauftragten Carsten Schneider beim Generationsgipfel 2022. Abbildung: Nadine Ginzel

Jeannette Gusko

GEBOREN: 1984/Ostberlin

WOHNORT (aktuell): Westberlin

MEIN BUCHTIPP: Gröschner, Mädler, Seemann: „Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat“, 2024

MEIN DOKUTIPP: „Die Milliarden der Anderen“, 2024

MEINE URLAUBSTIPPS: Swinemünde, die polnische Seite von Usedom

BUCHTIPP: BUCHTIPP:

„Denke ich an Ostdeutschland ...“In der Beziehung von Ost- und Westdeutschland ist auch 35 Jahre nach dem Mauerfall noch ein Knoten. Dieser Sammelband will einen Beitrag dazu leisten, ihn zu lösen. Die 60 Autorinnen und Autoren geben in ihren Beiträgen wichtige Impulse für eine gemeinsame Zukunft. Sie zeigen Chancen auf und skizzieren Perspektiven, scheuen sich aber auch nicht, Herausforderungen zu benennen. Die „Impulsgeberinnen und Impulsgeber für Ostdeutschland“ erzählen Geschichten und schildern Sachverhalte, die aufklären, Mut machen sowie ein positives, konstruktiv nach vorn schauendes Narrativ für Ostdeutschland bilden. „Denke ich an Ostdeutschland ... Impulse für eine gemeinsame Zukunft“, Frank und Robert Nehring (Hgg.), PRIMA VIER Nehring Verlag, Berlin 2024, 224 S., DIN A4. Als Hardcover und E-Book hier erhältlich. |