Franziska Wetterling vom Netzwerk 3te Generation Ost ist eine wichtige Impulsgeberin für Ostdeutschland. Sie setzt sich ein für Vergewisserung, Verständigung und Versöhnung. Mit diesem Beitrag ist sie auch in dem Sammelband „Denke ich an Ostdeutschland ...“ vertreten.

Franziska Wetterling, Netzwerk 3te Generation Ost. Abbildung: IKKS Hochschule Mittweida/Raphael Heimann

„Ich halte jedes Leben für hinreichend interessant, um anderen mitgeteilt zu werden“, heißt es in Maxie Wanders Gesprächsaufzeichnungen „Guten Morgen, du Schöne“. Seit 2015 habe ich über 200 Formate organisiert und moderiert, die Herkunft in Gemeinschaft thematisieren. Sie stehen auch für die Selbstermächtigung von Erststudierenden und Ostdeutschen. Das Eingangszitat verdeutlicht eine Haltung, die mich trägt, bei jeder Person, die mir begegnet.

Ich bin der Meinung, dass jede Frage und jede Erfahrung für uns als Gesellschaft relevant sind. Sie zeigen institutionelle Lücken in der Abbildung von Realitäten, dem Wissenstransfer und der Ansprache auf, aber auch ganz eigene, mögliche vielfältige Wege, die erzählt werden sollten. All die Werdegänge und Motivationslagen bieten die Möglichkeit für Verbindendes, ein differenziertes Bild und gesellschaftliche Veränderungen.

Pro Test bedeutet nicht gleich stören, ich bin dafür, auch nur mal zuzuhören.” (Mia: „Pro Test“)

Denn wir sehen nur was wir sehen (Clueso)

Ich frage mich, was gesellschaftlich zumutbar ist und unter welchen Bedingungen es eingeübt werden kann. Ein Blick auf die Umbrüche nach 1989 und deren Bewältigung kann Antworten geben. Jene, die dieses Erfahrungswissen mitbringen, sind intersektoral unzureichend in Entscheidungspositionen repräsentiert. Sie sollte so nicht sein. Herkunft ermöglicht Ansprache.

Ich wurde im ländlichen Raum in einem Umfeld groß, das die Soziologie durch die temporären oder kontinuierlichen Unsicherheiten als prekär einordnen würde. Bei mir gab es ein paar Features. Die Offenheit, das Zutrauen, in jedem Garten eine Hollywoodschaukel, ein gesundes Klassenbewusstsein und die Entschlossenheit, Herausforderungen anzugehen. Es blieb oft auch nichts anderes übrig. Ich denke an die Menschen, die Aufstieg und Abstieg erlebt haben und mit den sozialen Folgen von gesellschaftlicher Ausgrenzung und Inklusion konfrontiert waren. Die Bandbreite an Leist- und Bewältigbarem zeigte sich sowohl in existenziellen Notlagen als auch in Top-Positionen. Selbst dann war Besonnenheit präsent. Das nächste Feature.

Wurden in der DDR aufgewachsene Menschen in einem Gleichheitsanspruch und- versprechen sozialisiert? Ich trage es in mir. Es trägt sich etwas fort, so mein Eindruck. Ich beobachte, dass Bindungen durch die vielfältigen Lebenslagen und die Gleichzeitigkeit von Auf- und Abstieg innerhalb einer Gruppe auf die Probe gestellt wurden. Es erfordert bis heute nicht selten ein Innehalten, Aushalten, Zurückhalten und in vielen Momenten auch ein Festhalten, damit sie halten. Auch Rückzug spielt eine Rolle.

Wie kann ein überzeugendes „Auch, wenn wir uns nicht immer gut verstehen, wäre es doch schön, wenn wir uns wiedersehen“ (Mia: „Pro Test“) in einem Teil Deutschlands gelingen, den zwischen 1990 und 2017 3,7 Millionen Menschen verlassen haben? Die Konfrontation und Auseinandersetzung mit klassenübergreifenden Lebensrealitäten begreife ich als Ressource in mir und in anderen Menschen. Sie schafft Verbindung, aber auch Reibung. Vielleicht ein Teil der Lösung. „Ich will da sein, wenn es passiert“ (Wir sind Helden).

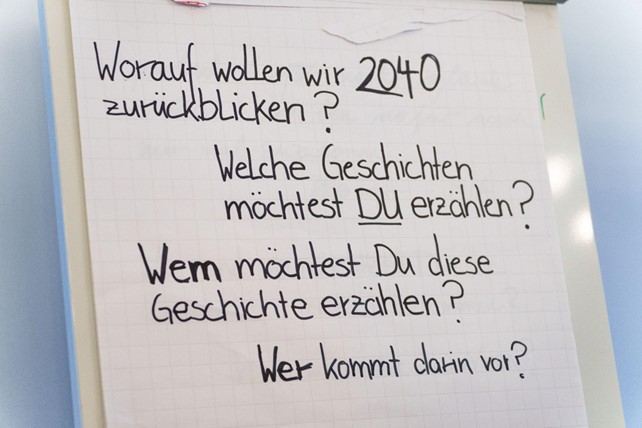

Workshop des N5 Symposiums 2022 „Ostdeutschland aus der Zukunft gedacht“ in Magdeburg. Abbildung: N5 Symposium/Uwe Loescher

Mein Werdegang ist unkonventionell. Klug verpackt heißt es, intersektoral gewirkt und interdisziplinär studiert. Mein Bauchgefühl war treibend, nötig und musste sich in Teilen auch finden. Es sollte Indikator werden für das, was ich leisten kann, möchte und priorisiere. Die Kontinuität an Beziehungen war dafür stabilisierend bis bestärkend. Ich lebe in einer europäischen Familie. Meine Eltern haben seit den Neunzigern mit Postkarten, Paketen und Sonntagstelefonaten ebenfalls eine Kontinuität geschaffen. Wir nehmen an unseren Leben teil. Trotz der Distanzen. Die Züge wurden – wie der Inn in Österreich – eine zweite Heimat. Die Digitalisierung trägt dazu bei, dass Verbindungen aufrechterhalten bleiben. Ich konnte mich an mich erinnern (oder wurde erinnert). „Ich bin dafür, sich öfter neu zu sein, alles zu ändern und sich dabei treu zu bleiben.“ (Mia: „Pro Test“). Das war für mich leichter als für andere Jahrgänge.

Ich habe in der Pflege, im Einzelhandel, in Kulturstätten, in der Beratung und häufig an den Schnittstellen von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik gearbeitet. Eine Stelle in der Politikberatung im Innovationsdialog der Bundesregierung war ein Schlüsselereignis: Was wird übermorgen relevant sein und wie können wir heute dafür sorgen, dass wir gut aufgestellt sind? Es wurden Zukünfte thematisiert, interdisziplinäre Blickwinkel einbezogen und Netzwerke identifiziert. Ich funktioniere interessengeleitet, bin Erstakademikerin und mein enges Umfeld zeichnet sich durch unterschiedliche Wirkfelder in unterschiedlichen Regionen und Verantwortungspositionen aus. Das macht etwas mit meinem Selbstverständnis, den Fragen, die ich stelle, und den Zugängen. Zwar ist kein Weg wie meiner in diesem Setting, aber der der anderen eben auch nicht. Das Fragen und das Interesse wurden eingeübt, das Menschliche vorrangig. Ein Prozess.

In akademischen Arbeitsumgebungen war auffällig, dass Vielfaltsdimensionen unterrepräsentiert waren. Ich verstand, was gläserne Decken sind und den Feminismus westdeutsch und ostdeutsch sozialisierter Frauen. Ich verstand mit der Zeit belastbare informelle wie formelle Netzwerke, die einiges möglicher machten. In der Innovationspolitik und Regionalanalysen begriff ich das Ausmaß der strukturellen Ungleichheit zwischen Ost und West, sah, wie Netzwerke nicht gelesen werden konnten. Irgendwann schnappte ich den Begriff „wertebasierte Netzwerke“ auf. Wie der Thomas-Kreislauf funktionierte, wurde erlebbarer. Welchen Stellenwert der Status quo – belegt durch Studien, Zahlen, Daten, Fakten und die Debatte im politischen und wissenschaftlichen Diskurs – einnimmt, war ein Learning.

Ich besuchte Veranstaltungen. Meine politische Sozialisation in Berlin setzte sich fort und musste sich an den Lebensrealitäten meiner Welten messen. Das Unbehagen in manchen Diskussionen stieg. Ich fand eine Stimme, auch weil sie nicht im Raum vertreten schien. Das war aber nicht so, denn Menschen sprachen mich an. Aus einem Unbehagen wurde eine produktive Grundwut, die sich durch das Ehrenamt in Bahnen lenken ließ. Ich fand Gleichgesinnte und Widerspruch. Macht kommt von machen.

Milk and Honey (Beatsteaks)

Das Engagement bei ArbeiterKind.de und im Netzwerk 3te Generation wurde mit anderen Engagierten ein Spielfeld für Vernetzung, Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer. Das Thema Herkunft erwies sich als Chance für Verbindendes. Die eigene Geschichte ist nicht angreifbar. Unterstützungsnetzwerke sind ein komfortables Setting. Bei ArbeiterKind.de werden die Hürden und Chancen für Erststudierende besprochen. Es wird an Anlaufstellen verwiesen und Wissen geteilt. Ein Angebot aus der Community für die Community, geboren aus der Idee, Wissen zu den Möglichkeiten verfügbar zu machen. Danke, Katja Urbatsch, an dieser Stelle und an alle, durch die es immer gut ist.

Bei den Offenen Treffen in Berlin sitzen Erststudierende, Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Einwanderungsgeschichte und aus Ostdeutschland. Es kommen auch Studierende aus einem akademischen Elternhaus, die nicht Bafög-berechtigt sind, deren Eltern die Studienwahl nicht begrüßten und die Finanzierung strichen. Das macht etwas mit dem Blick auf Gerechtigkeit und für wen strukturelle Verbesserungen gedacht werden sollen. Für jede Person. Ermutigung to go gilt für jede Person.

Ich bin Fan von Fragen. Ich mag Menschen. Mir kann man nicht erzählen, dass es etwas nicht gibt. Wenn du Menschen mit Hauptschulabschluss vor dir sitzen hast, die promovieren, oder einen Tisch mit zehn Männern unterschiedlichen Alters, die sich bestärken und ihre Geschichten teilen, bist du irgendwann schubladenlos. Bei ArbeiterKind.de lernte ich mehr Ostdeutsche kennen. Die DDR als Arbeiter- und Bauernstaat. Dass ich auf viele Erststudierende aus Ostdeutschland traf, machte Sinn. Später kam ich zum Netzwerk 3te Generation Ost.

Ostdeutsche sind in Führungspositionen und Gremien unterrepräsentiert. Das ist belegt. Wir kommen mittlerweile generationsübergreifend in informellen Runden zusammen. Die Treffen zeichnen ein differenziertes Bild der Erfahrungen sowie Einendes. Es ist ein Ort der Einordnung, des Umgehen-Wollens mit gesellschaftlichen Entwicklungen, aber vor allem ein Ort der Begegnung und des Interesses. Werdegänge, Werte und Wirkstätten werden geteilt, Beispiele institutionellen Wirkens aufgezeigt.

Ich habe gelernt, was sich Menschen für Fragen stellen, wie viele Menschen von den Baseballschlägerjahren betroffen waren, wie viele sich organisiert haben und es bis heute sind. Die Neunziger waren prägend für berufliche und persönliche Entscheidungen. Dass dies nicht nachgefragt oder in der Form medial abgebildet wird, prägt ebenfalls.

Wir diskutieren den gesellschaftlichen Mehrwert von Umbruchserfahrungen in Verantwortungspositionen und die doppelte Sozialisation. Ein Netzwerk von Menschen, denen offensteht, ob sie eine Rolle als Generations-, Werte- und Wissensvermittler einnehmen möchten.

Das Netzwerk 3te Generation Ost lädt zu Offenen Treffen ein. Abbildung: 3te Generation Ost

Sky and Sand (Fritz & Paul Kalkbrenner)

Wenn ich an Ostdeutschland denke, denke ich an Menschen und Landschaften im Wandel und an mein persönliches Umfeld mit Humor, Unaufgeregtheit, Robustheit und Tatendrang. Ich habe es mir auch selbst gebastelt und sehe, wie andere Menschen es ebenfalls tun. Sie bilden Netzwerke, sind mutig in Formaten, den dazugehörigen Orten und haben Spaß. Sie leben Kooperation und kollaboratives Arbeiten. Sie besitzen die Stärke, in formellen Kontexten informell zu sein, begeistern und machen es Menschen leicht, Teil ihres Netzwerks zu werden, empfehlen einander. Sie schaffen die Settings für systemische Veränderungen. All jene und noch mehr, die wissen, dass „Wittenberg nicht Paris ist“ (Kraftklub). Die Umbrüche nach der Wiedervereinigung betreffen die nächste Generation noch immer. Sie müssen beteiligt werden.

Mein Prof. meinte einmal zu mir: „Frau Wetterling, es geht immer um Mehrheiten.“ Ich habe mich gefragt, wie man sie bildet. Grönemeyer singt: „Woher du kommst, das hast du nie verloren“ – vielleicht ist das ein Kitt.

In Zeiten, in denen ständig nach Narrativen verlangt wird, wünsche ich mir, dass wir mehr miteinander erzählen. Gern auf Hollywoodschaukeln. „Pro Test bedeutet nicht gleich stören, ich bin dafür, auch nur mal zuzuhören“ (Mia: „Pro Test“).

Franziska Wetterling

GEBOREN: 1987/Sachsen-Anhalt

WOHNORT (aktuell): Berlin

MEIN BUCHTIPP: „Wir kochen gut. Das Grundkochbuch“, 1962

MEIN FILMTIPP: „Ernesto’s Island“, 2022

MEIN URLAUBSTIPP: Weststrand (Fischland-Darss-Zingst)

BUCHTIPP: BUCHTIPP:

„Denke ich an Ostdeutschland ...“In der Beziehung von Ost- und Westdeutschland ist auch 35 Jahre nach dem Mauerfall noch ein Knoten. Dieser Sammelband will einen Beitrag dazu leisten, ihn zu lösen. Die 60 Autorinnen und Autoren geben in ihren Beiträgen wichtige Impulse für eine gemeinsame Zukunft. Sie zeigen Chancen auf und skizzieren Perspektiven, scheuen sich aber auch nicht, Herausforderungen zu benennen. Die „Impulsgeberinnen und Impulsgeber für Ostdeutschland“ erzählen Geschichten und schildern Sachverhalte, die aufklären, Mut machen sowie ein positives, konstruktiv nach vorn schauendes Narrativ für Ostdeutschland bilden. „Denke ich an Ostdeutschland ... Impulse für eine gemeinsame Zukunft“, Frank und Robert Nehring (Hgg.), PRIMA VIER Nehring Verlag, Berlin 2024, 224 S., DIN A4. Als Hardcover und E-Book hier erhältlich. |