Mandy Baum, Leiterin Stiftungen der VNG AG, ist eine wichtige Impulsgeberin für Ostdeutschland. Sie setzt sich ein für Vergewisserung, Verständigung und Versöhnung. Mit diesem Beitrag ist sie auch im zweiten Sammelband „Denke ich an Ostdeutschland ...“ vertreten.

Mandy Baum, Leiterin Stiftungen VNG AG. Abbildung: Oliver Lange

Denke ich an Ostdeutschland, dann denke ich an Stärke, an Zusammenhalt, an Menschen, die mit Pragmatismus, Entschlossenheit und Wärme durchs Leben gehen. Ich denke an meine Kindheit in Leipzig, an eine Zeit, die geprägt war von Verlässlichkeit, aber auch von Brüchen und Neuanfängen. Ostdeutschland war nie einfach – aber es war immer voller Bewegung. Wer hier aufgewachsen ist, weiß, wie viel Wandel ein Mensch aushalten und gestalten kann.

Ich bin in Leipzig geboren, 1980, mitten im Herzen der DDR. Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dann kommt mir sofort dieses Gefühl von Geborgenheit in den Sinn. Ich war ein Einzelkind, meine Eltern arbeiteten geregelt, kamen pünktlich nach Hause. Wir hatten unsere kleinen Rituale – Spaziergänge im Rosental, Familienzeit im Grünen. Meine Kindheit war behütet, strukturiert, fast idyllisch. Und trotzdem: Ich erinnere mich auch an das Andere. An Geschichten aus meiner Familie, die zeigen, wie absurd und schmerzhaft die Grenze innerhalb Deutschlands war. Meine Mutter durfte nicht einmal zur Beerdigung ihrer Großmutter reisen. Ein Onkel floh noch 1989 über Ungarn nach Westdeutschland. Ich höre noch meine Großmutter am Telefon sagen: „Ich werde dich vielleicht nie wiedersehen.“

Müssen wir noch über Ostdeutschland sprechen? Ja, das müssen wir. Weil es strukturelle Unterschiede gibt, die sich nicht wegdiskutieren lassen.”

Vom Aufbruch geprägt

Als ich neun war, fiel die Mauer. Zehn, als sich das Land wiedervereinigte. Viele sprechen über diese Zeit als „Bruch“. Für mich war es im Rückblick ein Glücksfall. Gerade als ich begann, mich zu entfalten, meine Flügel auszubreiten, öffnete sich die Welt. Ich konnte frei entscheiden, welchen Weg ich gehen wollte – schulisch, beruflich, persönlich. Es war ein Aufbruch, kein Verlust. Natürlich habe ich die Brüche gespürt. Meine Eltern mussten sich beruflich neu orientieren. Ich habe erlebt, wie sich Menschen neu erfunden haben. Ohne zu hadern. Das hat mich geprägt. Es war nicht immer leicht, aber ich habe früh gelernt: Es gibt immer einen Weg.

Mein Berufsleben startete ich als Projektmanagerin der nationalen Bewerbung Deutschlands um die Olympischen Sommerspiele 2012 in Leipzig – ein visionäres Projekt für die Stadt und eine prägende Erfahrung, die mich bis heute begleitet. Es war ein Sprung ins kalte Wasser, ohne Einarbeitung, ohne Sicherheitsnetz. Das Team war stark, ich durfte mittendrin sein. Wir alle hatten ein gemeinsames Ziel: Leipzig auf die internationale Landkarte zu bringen. Wenn ich heute zurückblicke – auch als Stiftungsleiterin – sehe ich, wie wichtig solche gemeinsamen Ziele sind. Für Menschen, für Regionen, für Ostdeutschland. Damals wie heute brauchen Menschen ein Ziel, auf das sie hinarbeiten. Etwas, das verbindet. Genau das war diese Olympiabewerbung: eine Idee, die eine ganze Stadt getragen hat. Es ging nie nur um Sport. Es ging um Aufbruch, Stolz und Selbstbewusstsein für eine ganze Region und die Menschen, die in ihr leben.

Gerade im Osten spüre ich oft, dass wir noch immer auf der Suche sind – nicht nach Identität, sondern nach einer Richtung. Müssen wir noch über Ostdeutschland sprechen? Ja, das müssen wir. Weil es strukturelle Unterschiede gibt, die sich nicht wegdiskutieren lassen. Und weil es Menschen braucht, die ostdeutsche Erfolgsgeschichten erzählen, damit sie gehört werden und nicht verloren gehen.

Mandy Baum und Frank-Walter Steinmeier (damals Außenminister) bei der Ernennungsveranstaltung des „Verbundnetz der Wärme“, Brandenburg an der Havel 2016. Abbildung: VNG-Stiftung

Netzwerke und Plattform-Formate

Nach der Olympiabewerbung bin ich durch Zufall in die Privatjetbranche gerutscht – auch so eine dieser Lebenswendungen, die man nicht planen kann. Ich habe fünf Jahre lang in Leipzig eine Niederlassung aufgebaut und geleitet, durfte Persönlichkeiten aus Politik, Medien, Sport, Musik und religiöse Mandatsträger empfangen. Insbesondere den Dalai Lama persönlich kennenzulernen, hat mich zutiefst beeindruckt. Das sind Momente, die bleiben und prägen. Dann kam 2010 der Wechsel zur VNG und zur VNG-Stiftung. Eine im wahrsten Sinne des Wortes sinnstiftende Aufgabe, die mich bis heute jeden Tag begeistert. In den vergangenen 15 Jahren durfte ich über unsere vielfältigen Austauschformate viele Menschen kennenlernen, die sich in den unterschiedlichsten Bereichen dem Gemeinwohl verpflichtet fühlen und sich aktiv dafür einsetzen.

Ich erlebe Gemeinschaft und Zusammenhalt. Ich freue mich sehr, dass wir mit den Formaten und Aktivitäten unserer beiden Stiftungen – der VNG-Stiftung und der im vergangenen Jahr gegründeten Mitteldeutschen Stiftung Wissenschaft und Bildung – genau das stärken und vorantreiben. Und das auf vielfältige Weise: gerade auch mit Blick auf unsere Engagement-Plattform „Verbundnetz der Wärme“, in deren Rahmen wir jährlich den Engagement-Preis an fünf herausragende ostdeutsche Initiativen vergeben und Vereine mit regionalen Round Tables, Wissenstransfer und Vernetzungsangeboten unterstützen. Es gibt so viel Engagement, so viel Gutes in unserer Region, das verdient meinen höchsten Respekt.

Vergabe des Engagement-Preises im Rahmen der Jubiläumsfeier „15 Jahre VNG-Stiftung“, Halle/Saale 2024. Abbildung: VNG-Stiftung

Während die VNG-Stiftung insbesondere zivilgesellschaftliches Engagement und Demokratie, Kunst und Kultur sowie Sport fördert, setzt sich die Mitteldeutsche Stiftung Bildung und Wissenschaft für die Förderung von Forschung und Lehre ein. Sie unterstützt Studierende mit Stipendien und leistet damit einen aktiven Beitrag, Nachwuchskräfte in der Region Mittel-/Ostdeutschland zu halten. Darüber hinaus unterstützen wir mit dem HHL SpinLab die Gründerszene, um das Unternehmertum zu stärken und damit Gründerinnen und Gründer für Ostdeutschland zu begeistern. Den Wissenstransfer und die Wissenschaftskommunikation aus der exzellenten Hochschul- und Forschungslandschaft in Mitteldeutschland in die Wirtschaft und Zivilgesellschaft zu befördern ist in unserer Stiftungsarbeit ein weiterer wichtiger Baustein.

Diese Erfahrungen fließen auch in meine Zusammenarbeit mit dem Stifterverband ein, bei dem ich seit über 15 Jahren das Landeskuratorium Mitteldeutschland betreue. Diese Arbeit ist besonders spannend, weil unsere Region zwar keine großen Unternehmenszentralen hat, dafür aber eine starke Hochschullandschaft und viele engagierte Menschen, die für Veränderung und Entwicklung stehen. Der Wissenstransfer von der Wissenschaft in die Wirtschaft und Zivilgesellschaft wie auch umgekehrt ist daher ein weiterer wichtiger Förderschwerpunkt der Mitteldeutschen Stiftung Wissenschaft und Bildung.

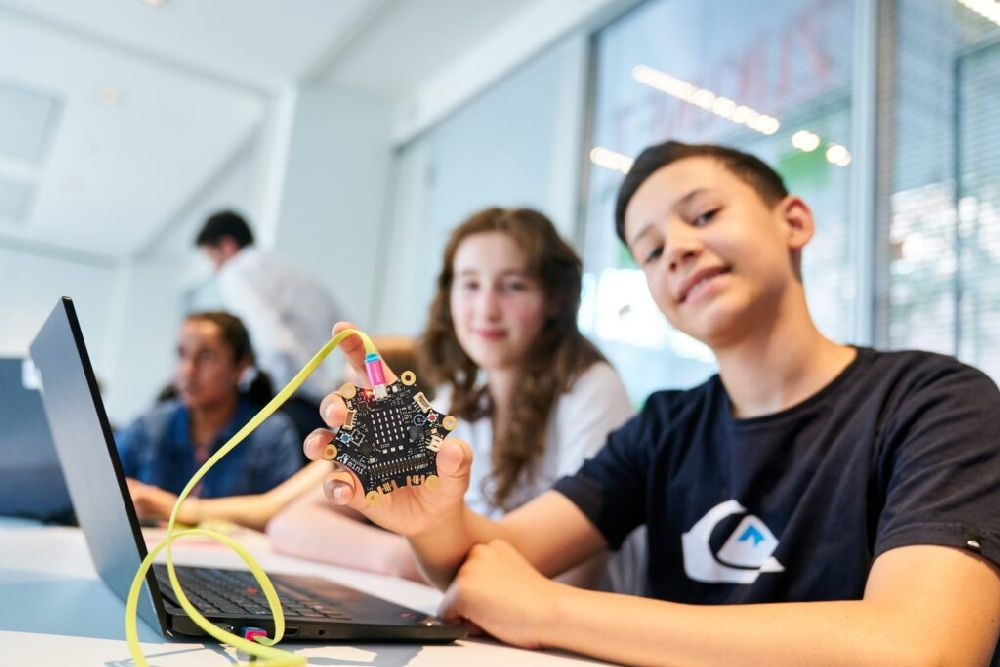

Förderung von MINT-Bildungsprojekten im Rahmen der Wissensfabrik. Abbildung: Wissensfabrik - Unternehmen für Deutschland e.V.

Anerkennung und zeitgemäße Strukturen

Was wir brauchen – damals wie heute – sind menschliche Wärme und Räume, in denen Menschen sich gesehen fühlen. In Ostdeutschland gibt es ein stark ausgeprägtes Gemeinschaftsgefühl: einen „Wir schaffen das“-Spirit, der aus der Mangelwirtschaft der Vergangenheit stammt. Dieses Denken zeigt sich besonders im Ehrenamt, wo Menschen oft mit wenig Geld, aber umso mehr Engagement Großes bewirken. Trotzdem steht das Ehrenamt vor Herausforderungen: Corona hat das Wir-Gefühl geschwächt, viele Menschen haben sich zurückgezogen und sind zögerlicher geworden, sich langfristig zu binden. Daher müssen wir neue, niedrigschwellige Formen der Beteiligung finden, die flexibler und zeitgemäßer sind.

Doch gerade weil wir wissen, wie wichtig solche Strukturen sind, sehen wir auch, was fehlt: Stiftungen sind in Ostdeutschland noch immer selten. Nur rund sieben Prozent aller deutschen Stiftungen haben ihren Sitz im Osten. Das hat historische Gründe: Stiftungen waren in der DDR verboten, das hat uns 40 Jahre gekostet. Und es fehlen Großunternehmen und private Vermögen, die solche Gründungen ermöglichen. Jedoch gibt es auch hier viel Gestaltungsraum und es gibt kein Schwarz oder Weiß. Es gibt in der Stiftungsgründung viele Möglichkeiten, zum Beispiel Stiftungsgemeinschaften, und es gibt vor allem auch viel Engagement, was gern auch von Stiftungen, die nicht hier ihren Sitz haben, gefördert werden darf.

Dieses Miteinander hat Leipzig einst stark gemacht. Eine Stadt, geprägt von bürgerschaftlichem Engagement, von Kultur, Wissenschaft, Sport, Musik und Handel. Eine Stadt, die durch ihre Bürgerinnen und Bürger gewachsen ist – weltoffen, lebendig, mutig. Diese DNA steckt nicht nur in Leipzig, sie steckt in vielen Städten und Regionen im Osten. Und sie wartet darauf, stärker aktiviert zu werden.

Vorstand der Universitätsgesellschaft, Leipzig 2023. Abbildung: Universitätsgesellschaft Leipzig

Zuversicht und Mut teilen und erzählen

Es braucht mehr Erfolgsgeschichten aus dem Osten, ehrliche und starke Geschichten. Sie können das politische Klima verändern. Der Satz von Helmut Kohl zur Wiedervereinigung über „blühende Landschaften im Osten“ war im Nachhinein betrachtet eine Erwartung, die sich für viele Menschen nicht erfüllt hat. Viele haben Arbeit, Haus und Halt verloren. Dieses Gefühl von Enttäuschung sitzt tief und beeinflusst Entscheidungen bis heute.

Genau da sehe ich Stiftungen als unglaublich wertvolles Instrument. Wir sind neutral und unabhängig. Solche neutralen Orte fehlen uns. Orte, an denen Menschen zusammenkommen, die sich auf der Straße vielleicht nie begegnen oder sich bewusst aus dem Weg gehen würden. Genau da liegt die Kraft von Stiftungen. Sie sind wie ein Kitt für die Gesellschaft. Ein Verein ist oft viel enger gefasst – durch seine Satzung, durch sein Ziel. Als Stiftung haben wir einen viel größeren Spielraum. Wir können mit unseren langjährigen Partnern wie dem Stifterverband, dem Bundesverband Deutscher Stiftungen und den Landesstiftungen überregional und crossfunktional denken, viele Themen anstoßen, verschiedene Projekte begleiten und nachhaltig fördern. Es geht uns auch um etwas, das oft vergessen wird: Anerkennung. Menschen, die sich seit Jahrzehnten engagieren, ob im Heimatverein, Chor oder Sportverein, bekommen viel zu wenig Wertschätzung und werden öffentlich kaum wahrgenommen. Um das zu ändern, verleihen wir Preise, schaffen als VNG-Stiftung Plattformen für Austausch und veranstalten Round Tables.

Für die Zukunft wünsche ich mir noch mehr Miteinander für ein starkes Gemeinwohl, damit wir geopolitische und wirtschaftliche Erschütterungen besser meistern. Für dieses starke Miteinander braucht es gelebte Netzwerke, um auch interdisziplinär Antworten für die Zukunft zu finden. Ich wünsche mir, dass wir aufhören, vermehrt auf Defizite zu schauen, und anfangen, das sichtbar zu machen, was bereits gelingt und was uns verbindet. Das Ziel ist ein starkes und resilientes Deutschland mit einem starken und resilienten Ostdeutschland.

Welcome Day für die Deutschlandstipendiaten der Mitteldeutschen Stiftung Wissenschaft und Bildung, Leipzig 2025. Abbildung: Mitteldeutsche Stiftung Wissenschaft und Bildung

Mandy Baum

GEBOREN: 1980/Leipzig

WOHNORT (aktuell): Leipzig

MEIN BUCHTIPP: Matthias Platzeck: „Zukunft braucht Herkunft: Deutsche Fragen, ostdeutsche Antworten“, 2009

MEIN PODCASTTIPP: „Ostwärts“

MEIN URLAUBSTIPP: Insel Usedom

BUCHTIPP: BUCHTIPP:

„Denke ich an Ostdeutschland ...“In der Beziehung von Ost- und Westdeutschland ist 35 Jahre nach dem Mauerfall noch ein Knoten. Auch dieser zweite Sammelband will einen Beitrag dazu leisten, ihn zu lösen. Die weiteren 60 Autorinnen und Autoren geben in ihren Beiträgen wichtige Impulse für eine gemeinsame Zukunft. Sie zeigen Chancen auf und skizzieren Perspektiven, scheuen sich aber auch nicht, Herausforderungen zu benennen. Die „Impulsgeberinnen und Impulsgeber für Ostdeutschland“ erzählen Geschichten und schildern Sachverhalte, die aufklären, Mut machen sowie ein positives, konstruktiv nach vorn schauendes Narrativ für Ostdeutschland bilden. „Denke ich an Ostdeutschland ... Impulse für eine gemeinsame Zukunft“, Band 2, Frank und Robert Nehring (Hgg.), PRIMA VIER Nehring Verlag, Berlin 2025, 224 S., DIN A4. Als Hardcover und E-Book hier erhältlich. |