Jeden Herbst rückt der Osten kurz ins Rampenlicht: Tag der Deutschen Einheit, Mauerfall, Mediatheken voller DDR-Dokus. Dann verschwindet er wieder bis zum nächsten Mal. Der Politikwissenschaftler Julian Nejkow spürt in seiner mehrteiligen Kolumne den Unterschieden, Ungleichheiten und Unklarheiten im deutsch-deutschen Verhältnis nach. Teil zwei handelt noch einmal vom Ritual des Redens über den Osten.

Julian Nejkow, 1988 in Thüringen geboren, ist Deutsch-Bulgare mit Bindestrichidentität. Er hat Politikwissenschaft in Jena und Dresden studiert. Seit 2021 beschäftigt er sich verstärkt mit Ostdeutschland. Abbildung: Paul Glaser

Ein wenig überrascht, fast pikiert war ich. Wo waren sie, die vielen Bilder, die ich gewöhnt war, am 9. November über den Bildschirm flimmern zu sehen? Dieses eine etwa, das wir alle kennen, wo Menschen am Abend des 9. November 1989 an der Mauer vor einem Trabi stehen und sich weinend in den Armen liegen – Fehlanzeige!

Sonntag im ÖRR nach dem Kinderprogramm: Bares für Rares, Bares für Rares, Krimi, Krimi, Bares für Rares, Krimi ... Dann hoffte ich auf den Mitteldeutschen Rundfunk. Was ich da zur Primetime sah, ließ wenigstens aufhorchen. Doch der Reihe nach.

Der Oktober war durch die „Ostbrille“ vermeintlich ruhig, doch anstatt sich mit Passiertem zu beschäftigen, konkret dem weitgehenden Fehlen von wichtigen Ostdeutschen bei der Einheitsfeier am 3. Oktober, ist schnell etwas anderes mit Aufregerpotenzial gefunden: Die AfD steht in Sachsen-Anhalt, zehn Monate vor der Wahl, bei 40 Prozent in den Umfragen. Grafiken zeigen sofort, wie weit weg sie noch von der absoluten Mehrheit ist. Da ist es wieder, das Böse, das Schmutzige oder Real Talk: der Osten! Wieder wird über, nicht mit „dem Osten“ gesprochen. Gerade noch gehyped, jetzt wieder gedisst.

Dabei wäre vieles möglich gewesen. Zum Beispiel: Wie läuft es in der Kulturhauptstadt Europas – in Chemnitz? Wie läuft der Strukturwandel in der Lausitz? Doch es wird geschwiegen oder man muss lange suchen in den Mediatheken und Gazetten. Dort ist der „Osten“ dann doch dauerhaft vertreten, in den Krimis oder der ein oder anderen „Liebesfilmproduktion“.

Doch vielleicht tue ich der Öffentlichkeit Unrecht. Vielleicht, so dachte ich Anfang des Monats, wird nur Anlauf genommen für die große Berichterstattung über den Mauerfall. Doch ich merkte schon in der Woche vor dem 9. November: So richtig viel ist nicht zu erwarten. Bei Lanz ist die kluge Journalistin Anne Hähnig zu Gast, die schon längst sehr viel mehr als eine Ostexpertin ist. Am Freitag bei der Heute Show versucht Köster, den Spitzenkandidaten der CDU Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, zu „coachen“ oder sowas Ähnliches. Es wirkt fast niedlich und doch bleibt dieses „Geschmäckle“, dass man den Sachsen-Anhaltern doch irgendwie helfen müsse, bevor man sie wieder in den komödiantischen Dreck ziehen wird. Spätestens zur Wahl im nächsten Jahr.

Eigentlich wollte ich den Samstag frei machen, aber ich stolperte über ein großartiges Projekt, das im Heute Journal vorgestellt wird. Doch dann muss ich wieder resigniert wegschalten, denn mein Bruder, Historiker und Lehrer, erzählte mir schon öfter, dass sie im Lehrstoff nicht selten nicht einmal bis zur Wende kommen. Ernüchternd. So beginnt auch der Tag, jener 9. November, der uns Deutschen als mindestens dreifaches Datum gilt. Doch vielen ist seine vierte Bedeutung nicht klar. Die Hinrichtung eines gewissen Robert Blums, eines Wortführers der gescheiterten Revolution 1848. Halten wir diesen Gedanken einen Augenblick fest und fragen uns, ob es Blum war, der dem Bundespräsidenten Inspiration für seine Rede bei der sonntäglichen Matinee (musste ich erst mal googlen) gab und zum großen Thema des 9. November 2025 wurde. Bis zum 11. November, als Friedrich Merz 70 wurde und die fünfte Jahreszeit begann.

So schnell geht es, wie so häufig. Doch wann, wenn nicht jetzt, sollten wir noch innehalten? Der Tod von Blum am 9. November ist schon 177 Jahre her. Das Ende des Ersten Weltkriegs 107 Jahre, die Reichsprogromnacht 87 Jahre und selbst der Fall der Berliner Mauer jährte sich zum 36. Mal. Bezüglich Zeitzeugen können wir nur noch mit jenen reden, die Letzteres erlebt haben. Wie wichtig es ist, diese Möglichkeit zu nutzen, lernten und lernen wir aus dem Vermächtnis der vielen Opfer und doch Überlebenden des Zweiten Weltkriegs.

Verpassen wir diese Gelegenheiten nicht, sie werden jedes Jahr weniger und somit umso wichtiger. Apropos verpassen: Zur Primetime flimmerte am Abend dann doch noch David Hasselhoff über die Scheibe. Wie ich sagte: Alle Jahre wieder, wieder!

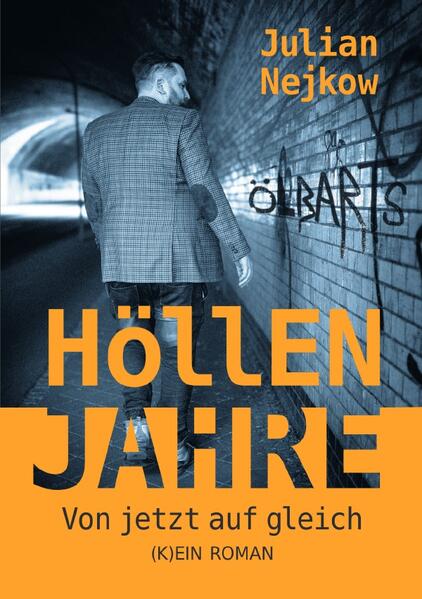

| BUCHTIPP:

Mehr Informationen unter Ölbart.de. |

Julian Nejkow: „Höllenjahre – von jetzt auf gleich”, epubli, Berlin 2024, 336 Seiten, 19,90 € (Softcover).

Julian Nejkow: „Höllenjahre – von jetzt auf gleich”, epubli, Berlin 2024, 336 Seiten, 19,90 € (Softcover).