1965 nutzte die DDR sportpolitische Kontakte nach Zentralafrika, um Einfluss zu gewinnen, ihre diplomatische Anerkennung voranzutreiben und einen eigenständigen Olympia-Start vorzubereiten. Der Sportwissenschaftler und Historiker Dr. Daniel Lange erläutert die „Turnschuhdiplomatie“ zwischen Brazzaville und Leipzig.

Bei den All-Afrika-Spielen 1965 in der Republik Kongo trieb die DDR ihre sportpolitische Anerkennung voran. Abbildung: Post of Congo, Republic (Brazzaville), Public domain, via Wikimedia Commons

Anfang 1965 reiste mit Gerald Götting der stellvertretende Staatsratsvorsitzende der DDR im Auftrag des SED-Politbüros nach Gabun. Als Vizepräsident der Deutsch-Afrikanischen Gesellschaft zog ihn der 90. Geburtstag von Friedensnobelpreisträger Albert Schweitzer nach Westafrika, welcher dort als Arzt wirkte und mit dessen Popularität sich die DDR gegenüber der Bundesrepublik schmücken wollte. Dabei sondierte Götting, ob für Gabun die diplomatische Anerkennung der DDR in Frage kam. Die BRD blockierte dies ab 1955 mit ihrer Hallstein-Doktrin, indem sie Drittstaaten Sanktionen androhte. Gabun gab sich gegenüber Götting reserviert. Dafür stieß dieser in der benachbarten (ex-französischen) Kongolesischen Republik mit ihrer Hauptstadt Brazzaville auf Interesse. Sofort galt Kongo-Brazzaville im Außenministerium als „Sitz fortschrittlicher Befreiungsbewegungen“ mit „positiver innerer Entwicklung“, den man als „Stützpunkt“ der DDR in Zentralafrika nutzen könnte. Zügig griffen Netzwerke unterhalb diplomatischer Ebenen. So entstanden im Frühjahr 1965 ein Handelsabkommen mit den Kongolesen und die Freundschaftsgesellschaft Kongo-DDR.

Die DDR wollte sich mit der Popularität Albert Schweitzers schmücken. Abbildung: Post of Congo, Republic (Brazzaville), Public domain, via Wikimedia Commons

Antrag auf ein DDR-Olympiateam 1968

Als deren Funktionäre die DDR besuchten, gab es erste Kontakte zur Freien Deutschen Jugend, zum Freien Deutschen Gewerkschaftsbund und auch zur Deutschen Hochschule für Körperkultur in Leipzig, zum Deutschen Turn- und Sportbund (DTSB) und zum Nationalen Olympischen Komitee der DDR (NOK). Das war im Internationalen Olympischen Komitee (IOK) nur unter Auflagen anerkannt. So blieb der DDR bisher ein Start bei Olympischen Spielen mit eigener Mannschaft und eigenen Staatssymbolen wie Flagge und Hymne verwehrt. Heftige deutsch-deutsche Debatten tobten damals im IOK, da die BRD gegen jegliche Aufwertung der DDR im Weltsport vorging.

Da im Juli 1965 in Brazzaville die ersten All-Afrika-Spiele mit 2.500 Athleten aus 27 Staaten anstanden, erwiesen sich die Kongo-Kontakte für den DDR-Sport als Steilvorlage, um bei diesen Kontinentalspielen eigene Interessen zu lancieren. Ein „streng vertraulicher“ Report des vor Ort weilenden NOK-Generalsekretärs Helmut Behrendt gibt preis, dass sich hier die Chance bot, im tiefsten Afrika bei den dort „zu erwartenden internationalen Sportpersönlichkeiten” für die Vollakzeptanz der DDR im IOK und ihren separaten Olympia-Start zu werben. Gemeint war damit speziell IOK-Präsident Avery Brundage, dem Behrendt in zwei „ausgedehnten“ Gesprächen den „konsequenten Standpunkt“ einer „eigenen Olympiamannschaft“ der DDR nahelegte. Brundage bestand zwar immer darauf, dass nur eine vereinte deutsche Olympiaauswahl symbolisch die Teilung Deutschlands überwinden könne. Doch hier ließ er Behrendt wissen, dass „es wohl doch zwei Mannschaften geben müsse“ und das IOK zum Antrag auf ein DDR-Olympiateam ab 1968 „wahrscheinlich um eine positive Entscheidung nicht herum kommen würde“. Gleichwohl fragte Brundage, ob die DDR bei Olympia nicht statt ihrer Staatsflagge eine Fahne ihres NOK mit ihren Landesfarben und einem olympischen Emblem nutzen könnte. Das kam der wenige Monate später im Oktober 1965 im IOK beschlossenen neutralen Flaggenvariante (Schwarz-Rot-Gold plus olympische Ringe) schon recht nahe. Behrendt ergriff die in dem Kompromiss liegende Chance: „Nicht die Fahne, sondern unsere eigene Mannschaft [bei Olympia] ist unser Hauptanliegen”, weshalb man „eine Fahnen- und Hymnenregelung, die für alle [gemeint war für alle deutschen] NOKs gleich sein würde, wahrscheinlich akzeptieren könnte.“

Gerald Götting, der stellvertretende Staatsratsvorsitzende der DDR, knüpfte Kontakte zum Kongo. Abbildung: Bundesarchiv, Bild 183-83285-0009 / Junge, Peter Heinz / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 DE

Die DDR und Afrikas Sportwelt

Ein strategischer Erfolg für den DDR-Sport, der mehrere Aspekte berührte. So signalisierten in Brazzaville auch die IOK-Mitglieder Giulio Onesti (Italien) und Ahmed Dermerdasch Touny (Ägypten) ihre Zustimmung zu den Olympiaplänen der DDR. Der Ägypter war durch die Sportkontakte zwischen Ostberlin und Kairo ab 1955 ein wichtiger Strippenzieher für die DDR in Afrikas Sportwelt. Zudem deutete Kenias IOK-Mitglied Reginald Stanley Alexander ein „Okay pro DDR“ an. In einer Zeit, in der das SED-Politbüro nur kurz vorher (Januar 1965) stärkere Aktivitäten in Ostafrika inklusive Kenia beschlossen hatte. Das zeigte sich in der Leichtathletik, als Kenias Sprinter Saras Camara beim Schweriner Lauffest (Februar 1965) startete und Weltrekordhalter Kipchoge Keino im Juni 1966 beim Olympischen Tag im Ostberliner Jahn-Sportpark gegen DDR-Topläufer Jürgen May antrat. Danach nahm May gar an den Leichtathletikmeisterschaften Kenias in Nairobi teil. Euphorisch berichtete das Magazin „Der Leichtathlet“ vom „Höhentest in Kenia“, womit klar war, dass sich der DDR-Sport vor den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko-Stadt längst mit Fragen des leistungssteigernden Höhentrainings befasste.

Schließlich wurden in Brazzaville verbandspolitische Bande geknüpft, die bei Jean-Claude Ganga zusammenliefen. Der Kongolese startete als Chef jener All-Afrika-Spiele eine Karriere, die ihn zum Generalsekretär des Obersten Sportrats Afrikas (bis 1979) und 1986 zum (oft skandalumwitterten) Mitglied im IOK aufsteigen ließ. Oft war er für den DDR-Sport ein Kontaktkanal zu den afrikanischen NOKs, um deren Zuspruch die DDR für ihr Vorgehen im IOK stets warb. Noch im Mai 1989 schloss der DTSB ein Sportprotokoll mit dem nun als Volksrepublik firmierenden Kongo ab, deren Sportminister Ganga damals war.

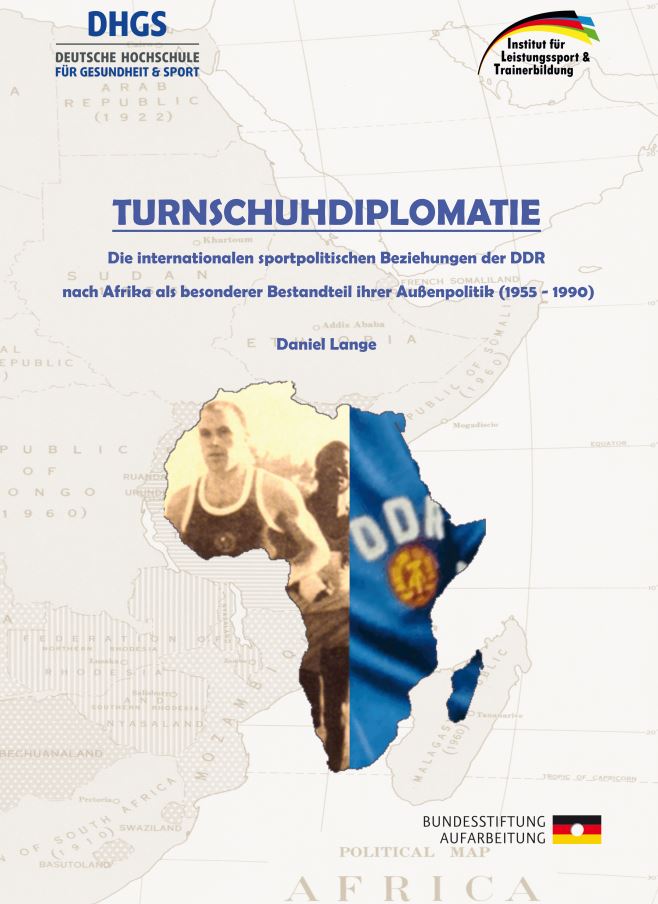

Bereits dieser kleine Ausschnitt aus den Afrika-Beziehungen des DDR-Sports deutet an, dass diese facettenreich waren und eine Vielzahl von Themen berührten, etwa den Leistungssport, das Sportverbandswesen oder das Streben nach diplomatischer Anerkennung, welche die DDR in Kongo-Brazzaville erst 1970 erreichte. Eine vollumfängliche Studie dazu für 1955 bis 1990 bietet der Band „Turnschuhdiplomatie”, der durch ein Forschungsprojekt an der Universität Potsdam im Wissenschaftsprogramm der Bundesstiftung Aufarbeitung entstanden ist.

| BUCHTIPP:

|

Daniel Lange: „Turnschuhdiplomatie. Die internationalen sportpolitischen Beziehungen der DDR nach Afrika als besonderer Bestandteil ihrer Außenpolitik (1955 - 1990)”, DHGS Deutsche Hochschule für Gesundheit und Sport GmbH, Berlin 2022, 610 Seiten, 35,00 € (Softcover).

Daniel Lange: „Turnschuhdiplomatie. Die internationalen sportpolitischen Beziehungen der DDR nach Afrika als besonderer Bestandteil ihrer Außenpolitik (1955 - 1990)”, DHGS Deutsche Hochschule für Gesundheit und Sport GmbH, Berlin 2022, 610 Seiten, 35,00 € (Softcover).