Prof. Dr. Joachim Ragnitz, der stellvertretende Leiter der Ifo-Niederlassung Dresden, ist ein wichtiger Impulsgeber für Ostdeutschland. Er setzt sich ein für Vergewisserung, Verständigung und Versöhnung. Mit diesem Beitrag ist er auch in dem Sammelband „Denke ich an Ostdeutschland ...“ vertreten.

Prof. Dr. Joachim Ragnitz, Stellvertretender Leiter der Ifo-Niederlassung Dresden. Abbildung: Klaus Gigga

Anfang 2001 schockierte Wolfgang Thierse das politische Berlin, geübt in glatt geschliffenem Werbesprech, mit einer aufrüttelnden Analyse der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Situation in Ostdeutschland: Verhärtete Arbeitslosigkeit, lahmendes Wirtschaftswachstum, fehlende Perspektiven für die Menschen, zunehmende Anfälligkeit für populistische Parteien seien Warnsignale („Die wirtschaftliche und soziale Lage in Ostdeutschland steht auf der Kippe“) und erforderten, so seine Schlussfolgerung, dringendes Handeln der Politik. Liest man sein damaliges Papier mit gehörigem zeitlichen Abstand, so muss man konstatieren: So schlimm ist es nicht gekommen, aber vieles davon gilt heute noch. Wenn auch nicht mehr mit der gleichen Dramatik wie damals.

Doch neue Herausforderungen sind hinzugekommen. Man hat sich inzwischen daran gewöhnt, dass Ostdeutschland in vielerlei Hinsicht anders (das heißt: wirtschaftlich schwächer) ist als Westdeutschland und dass sich hieran schon seit längerer Zeit nicht mehr viel geändert hat. Deshalb würden Politikmaßnahmen, die sich allein auf Ostdeutschland richteten, heute angesichts einer Gefährdung des Ziels der gleichwertigen Lebensverhältnisse in Teilen Westdeutschlands ohnehin keine Mehrheiten mehr finden. Dennoch würden die politischen Reaktionen wahrscheinlich ähnlich sein wie damals: Nein, es geht doch voran. Es gibt leistungsfähige Wachstumspole. Renommierte Unternehmen mit Weltklasseniveau investieren in die ostdeutschen Länder und die Politik geht die verbleibenden Strukturschwächen mit vollem Einsatz an. Habt nur noch ein wenig Geduld, alles wird gut … Leider verstellt eine derart routiniert optimistische Reaktion aber den ungetrübten Blick auf die Risiken der weiteren wirtschaftlichen wie politischen Entwicklung in Ostdeutschland.

Umfragen zeigen, dass sich auch in Ostdeutschland die meisten Menschen wohlfühlen, unabhängig von der gesamtwirtschaftlichen Situation.”

Strukturelle Besonderheiten

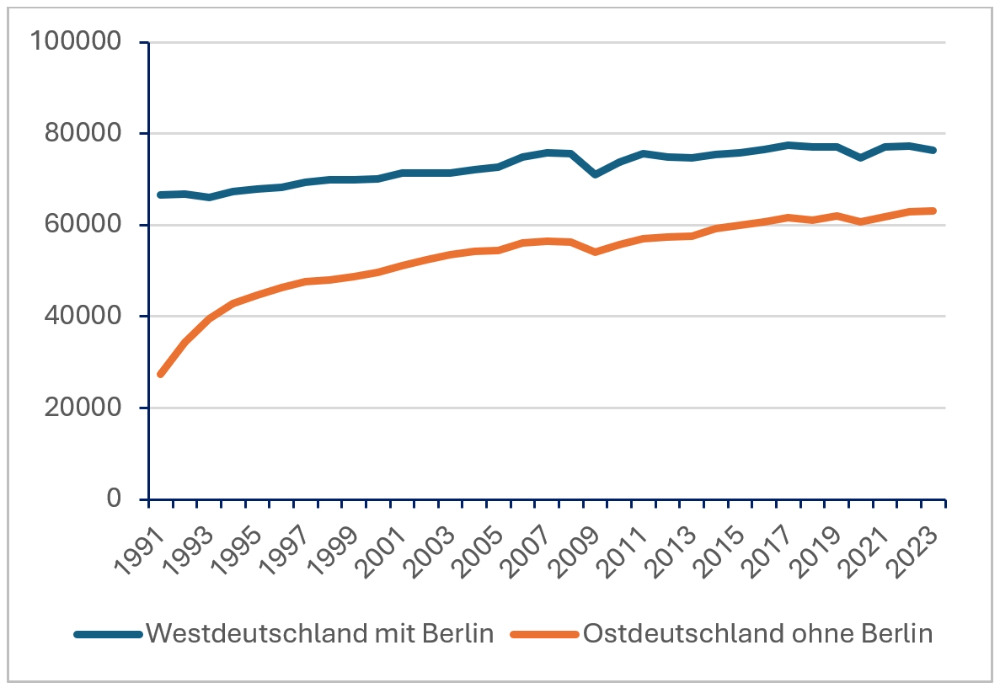

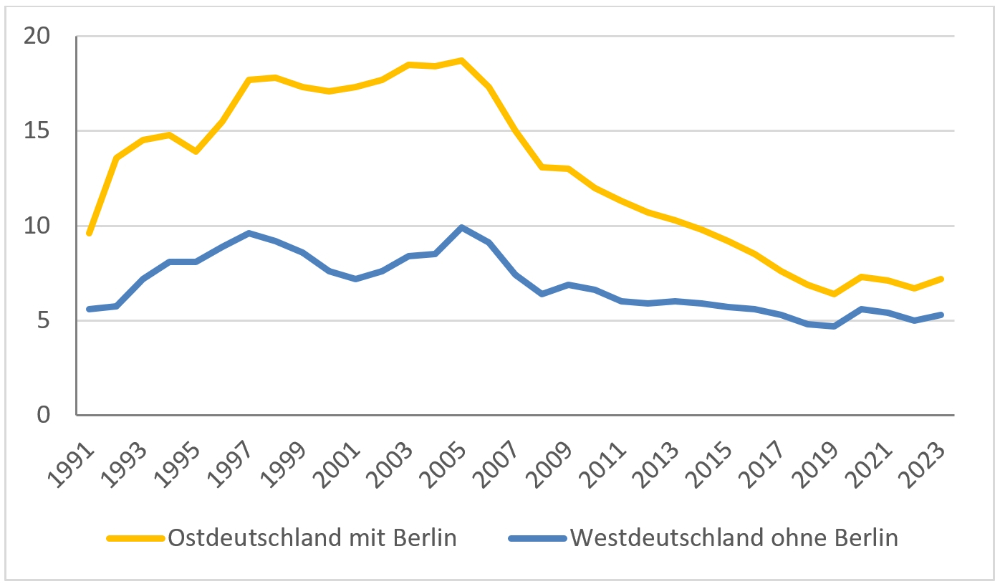

Die Wirtschaftskraft Ostdeutschlands, gemessen am Bruttoinlandsprodukt je Einwohner, liegt auch aktuell nur bei rund 73 Prozent des westdeutschen Niveaus (jeweils gemessen ohne Berlin). Dies sind nur rund zehn Prozentpunkte mehr als vor 20 Jahren. Ein kraftvoller Aufholprozess, wie immer wieder beschworen, sieht anders aus. Es ist Konsens in der einschlägigen Literatur, dass die Ursachen hierfür vor allem strukturelle Besonderheiten der ostdeutschen Wirtschaft sind: das Fehlen von leistungsfähigen Großunternehmen, eine geringe Innovationskraft in der Wirtschaft, zum Teil ein hoher Anteil von typischerweise wenig produktiven Wirtschaftszweigen, das Fehlen von rund 1,2 Millionen gut ausgebildeten Arbeitskräften, die seit 1991 abgewandert sind.

Solche strukturellen Charakteristika ändern sich aber typischerweise nur langsam und werden deshalb auch in Zukunft für einen fortbestehenden Rückstand sorgen – zumal das westdeutsche Niveau ein „bewegliches Ziel“ darstellt, das schon allein deshalb schwer zu erreichen sein wird. Ein „Überholen ohne einzuholen“, um ein Zitat von Walter Ulbricht zu bemühen, ist damit auf absehbare Zeit nicht zu erwarten. Großinvestitionen wie Tesla in Grünheide oder perspektivisch Intel in Magdeburg und TSMC in Dresden mögen dies punktuell ändern. Ihre Ausstrahleffekte dürften aber nicht so weit reichen, als dass damit auch weiter entfernt liegende Regionen erreicht werden. Das alles wäre vielleicht noch nicht so schlimm (strukturschwache Regionen gibt es ja auch im Westen Deutschlands), würde der Erfolg des „Aufbau Ost“ nicht bis heute daran gemessen, wie weit die Angleichung der Lebensverhältnisse im Gesamtgebiet der ehemaligen DDR vorangeschritten ist. Wenn dieses Ziel in unerreichbare Ferne rückt, besteht die Gefahr, dass sich noch mehr Menschen von den demokratischen Parteien und den Institutionen der Bundesrepublik Deutschland abwenden – mit schwer vorstellbaren, auf jeden Fall aber nicht wünschenswerten Folgen für die Regierbarkeit der ostdeutschen Länder und ihrer Kommunen.

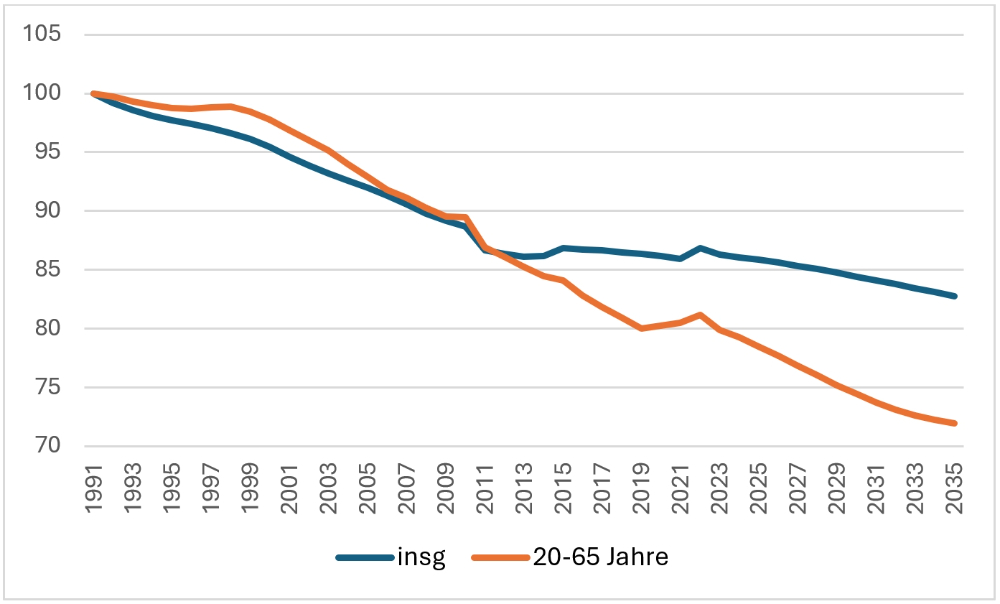

Entwicklung der gesamten und der erwerbsfähigen Bevölkerung (rot) in Ostdeutschland ohne Berlin. Quelle: Statistisches Bundesamt, Berechnungen Prof. Dr. Ragnitz

Ein schwieriger Weg

Als besondere Herausforderung kommen die Verwerfungen in der Bevölkerungsstruktur hinzu. Als sich 1990 die Geburtenraten binnen weniger Jahre halbierten, hat man dies noch als zwar bedauerlichen, aber letzten Endes temporären und damit unproblematischen Reflex auf veränderte Rahmenbedingungen für junge Familien abgetan. Aber die Folgen sind auch langfristig gravierend, denn damit fehlen 30 Jahre später die potenziellen Eltern. Deshalb werden dauerhaft immer weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter in Ostdeutschland leben, die für die gewünschte Steigerung der Produktion erforderlich sind. Erschwerend kommt hinzu, dass in den 1990er- und den frühen 2000er-Jahren gerade jüngere Menschen infolge ungünstiger Zukunftsperspektiven vielfach aus Ostdeutschland abgewandert sind. Folglich fehlen nicht nur diese als Arbeitskraft, sondern auch deren Kinder schon heute und erst recht in Zukunft – man sollte sich nicht der Illusion hingeben, dass Rückwanderer (oder auch Zuwanderer aus dem Ausland) die hierdurch gerissenen Lücken schließen könnten.

Eine rückläufige Erwerbspersonenzahl aber bedeutet, dass ein weiteres Aufholen der wirtschaftlichen Leistung noch schwerer wird. Außer es gelingt, den Mangel an Arbeitskräften durch eine verstärkte Nutzung digitaler Technologien oder andere produktivitätssteigernde Maßnahmen auszugleichen. Nur müssen dazu die Fähigkeiten vorhanden sein, neue Technologien anzuwenden. Besser ist es, solche selbst zu entwickeln. Das wird bei schrumpfenden und vor allem alternden Belegschaften in den Betrieben aber immer schwieriger. Es kann daher sein, dass der Höhepunkt der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung bereits erreicht ist, jedenfalls in den Regionen und Ländern, die besonders stark durch den demografischen Wandel betroffen sind.

Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen in Preisen von 2018 in Ostdeutschland und Westdeutschland. Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Berechnungen Prof. Dr. Ragnitz

Transformationskompetenz

Eingefleischte Optimisten werden einwenden: Ja, aber die anstehende Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft begünstigt doch den Osten. Schon wegen der besonderen „Transformationskompetenz“ der Ostdeutschen, die ja bereits einmal einen tiefgreifenden Systemwechsel erfolgreich bewältigt haben. Wenn das mal kein Irrtum ist: Richtig daran ist sicherlich, dass Ostdeutschland aufgrund seiner Standortvorteile mit Bezug auf erneuerbare Energien für Ansiedlungen durchaus attraktiv ist. Weitaus pessimistischer muss man allerdings mit Blick auf Transformationsbereitschaft und -kompetenz in den bestehenden Betrieben sein. Die Erfahrungen von 1990 und den folgenden Jahren sind für die meisten Menschen in Ostdeutschland jedenfalls nicht positiv und ein solch tiefgreifender Strukturwandel der deutschen Wirtschaft, der definitionsgemäß auch Verlierer hervorbringen muss, wird schon deswegen vielfach negativ gesehen.

Eine durch die Wendeerfahrungen geprägte Transformationskompetenz dürfte vielleicht noch bei den Älteren vorhanden sein, die damals dabei waren, aber wohl kaum bei den heute 30-Jährigen, auf die es bei der Bewältigung der anstehenden Umstrukturierungen besonders ankommt – zumal diese Generation aus den genannten Gründen besonders schwach besetzt ist. Unternehmen, deren Eigner demnächst in den Ruhestand gehen, werden schon allein deshalb in vielen Fällen nicht fortgeführt werden und einfach vom Markt verschwinden. Nicht zuletzt kostet eine Neuausrichtung der Produktion auch Geld. Leider ist die Kapitaldecke in Ostdeutschland wegen geringerer Einkommen in der Vergangenheit und geringeren vererbbaren Vermögen jedoch deutlich niedriger als anderswo. Auch das erschwert es, die anstehenden Transformationsprozesse dazu zu nutzen, einen Wachstumsschub auszulösen. Positive Beispiele gibt es (und diese werden ja auch öffentlichkeitswirksam immer wieder zur Schau gestellt), repräsentativ für „den Osten“ sind sie aber nicht.

Arbeitslosenquote in Ostdeutschland und Westdeutschland. Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Berechnungen Prof. Dr. Ragnitz

Differenzierter Blick lohnt

Ohnehin, „den Osten“ gibt es genauso wenig wie „den Westen“. Städte wie Leipzig, Dresden oder Jena sind nicht nur wirtschaftliche Leuchttürme, sondern auch attraktiv für Zuwanderer, schon wegen der hier vorhandenen urbanen Annehmlichkeiten. Sie sind nicht viel anders als westdeutsche Städte gleicher Größe. Ländlich geprägte, peripher gelegene Regionen (der Anstand gebietet es, hier keine Namen zu nennen) machen hingegen zuweilen den Eindruck, als ob die Zeit hier stehengeblieben sei. Das allerdings gilt für manche westdeutsche Regionen auch. Was häufig verkannt wird, ist nämlich, dass es selbst zwischen den westdeutschen Ländern große Unterschiede gibt. Mit der Folge, dass beispielsweise der Abstand im Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt zwischen Sachsen (dem stärksten Ostland) und Schleswig-Holstein (dem schwächsten Westland) auf nur noch knapp fünf Prozent geschrumpft ist. Es erscheint sinnvoll, als Maßstab für den Stand des „Aufbau Ost“ nicht den westdeutschen Durchschnitt, sondern vielmehr ähnliche Regionen in Westdeutschland heranzuziehen. Dies würde nicht nur den fehlweisenden Anspruch relativieren, zu werden wie „der Westen“, sondern vielleicht dabei helfen, ein realitätsnäheres Bild von Ostdeutschland in der Berliner Politik- und Medienblase zu vermitteln.

Genau dieser differenzierte Blick gibt aber auch Hoffnung für die nächsten Jahre. Natürlich wird – sagen wir: das Erzgebirge – nie die Wirtschaftskraft oder das Einkommen von Oberbayern erreichen, sondern eher jene des Bayerischen Waldes. Aber die Menschen im Bayerischen Wald sind deswegen nicht unzufrieden oder fühlen sich gar als „Bürger zweiter Klasse“, wie es viele Ostdeutsche tun. Eine starke Wirtschaft und hohe Einkommen sind nämlich nicht Selbstzweck. Viel relevanter sind Zufriedenheit und Wohlergehen, und diese hängen nicht (oder zumindest nicht allein) an materiellen Dingen. Umfragen zeigen, dass sich auch in Ostdeutschland die meisten Menschen wohlfühlen, unabhängig von der gesamtwirtschaftlichen Situation. Dies liegt wohl auch daran, dass weite Teile Ostdeutschlands das bieten, was anderswo knapp geworden ist – zum Beispiel: Platz, Ruhe, Natur, Gemeinschaft. Wem das nicht wichtig ist, ist wahrscheinlich längst weg. Wer Wert hierauf legt, ist in Ostdeutschland jedoch gut aufgehoben. Wenn sich das erst einmal rumspricht, vielleicht wird das Land zwischen Oder und Elbe dann doch noch einmal Sehnsuchtsort vieler gestresster Städter aus dem Westen? Zu wünschen wäre es jedenfalls.

Prof. Dr. Joachim Ragnitz

GEBOREN: 1960/Nordhorn (Niedersachsen)

WOHNORT (aktuell): Bitterfeld

MEIN BUCHTIPP: Juli Zeh: „Über Menschen“, 2021

MEIN FILMTIPP: „Barbara“, 2012

MEINE URLAUBSTIPPS: Sächsische Schweiz, Mecklenburgische Seenplatte, Weimar, Dresden

BUCHTIPP: BUCHTIPP:

„Denke ich an Ostdeutschland ...“In der Beziehung von Ost- und Westdeutschland ist auch 35 Jahre nach dem Mauerfall noch ein Knoten. Dieser Sammelband will einen Beitrag dazu leisten, ihn zu lösen. Die 60 Autorinnen und Autoren geben in ihren Beiträgen wichtige Impulse für eine gemeinsame Zukunft. Sie zeigen Chancen auf und skizzieren Perspektiven, scheuen sich aber auch nicht, Herausforderungen zu benennen. Die „Impulsgeberinnen und Impulsgeber für Ostdeutschland“ erzählen Geschichten und schildern Sachverhalte, die aufklären, Mut machen sowie ein positives, konstruktiv nach vorn schauendes Narrativ für Ostdeutschland bilden. „Denke ich an Ostdeutschland ... Impulse für eine gemeinsame Zukunft“, Frank und Robert Nehring (Hgg.), PRIMA VIER Nehring Verlag, Berlin 2024, 224 S., DIN A4. Als Hardcover und E-Book hier erhältlich. |