Toni Willkommen, Podcast-Host von „Einheit gut, alles gut“, ist ein wichtiger Impulsgeber für Ostdeutschland. Er setzt sich ein für Vergewisserung, Verständigung und Versöhnung. Mit diesem Beitrag ist er auch in dem Sammelband „Denke ich an Ostdeutschland ...“ vertreten.

Als ich vor etwa neun Jahren nach zahlreichen Stationen des Studiums im In- und Ausland in einem großen Medienhaus in Hamburg ins Berufsleben startete, verließ ich meine ostdeutsche Heimat bewusst. Es fühlte sich gut an. Die Chancen, die mir anderswo geboten wurden, waren für mich attraktiver. Die Karriereperspektive größer. Die Wahrscheinlichkeit, schneller ins richtige Netzwerk zu kommen, höher. Aber es gab auch ein Gefühl, das ich damals nicht genau zuordnen konnte. Ich verließ die Heimat, der ich so viel zu verdanken hatte und die doch gerade so junge, motivierte, gut ausgebildete Menschen wie mich brauchte. War das ein schlechtes Gewissen?

Mein Plan ging auf

Ich fasste Fuß in Hamburg, mein Plan ging auf. Ich lernte im Rahmen meines Jobs unheimlich viele Menschen kennen – Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft. Ich rede gern und mich interessieren die Geschichten und Vergangenheiten der Menschen. Aber so bunt, spannend und facettenreich, wie unsere Gesellschaft auch ist, Ostdeutsche waren selten dabei.

Dieses Gefühl ließ mich immer etwas taub werden. Zumal meine Herkunft für mich ein Gefühl der Verantwortung ist. Was ich für mich im Kleinen feststellen musste, ist im Gesamtblick der Bundesrepublik nicht anders: Rund 17 Prozent aller Menschen in Deutschland kommen aus Ostdeutschland, aber auch über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung sind Ostdeutsche in der sogenannten Elite – also in den Führungspositionen von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft – stark unterrepräsentiert. Eine Studie von 2022 besagt, dass gerade einmal 3,5 Prozent der bundesdeutschen Top-Elitepositionen mit Ostdeutschen besetzt sind.

Was macht das mit unserer Gesellschaft? Wie wirkt sich das auf unser Zusammenleben und das Vertrauen in unsere Politik und Institutionen aus, wenn ein bedeutender Teil unserer Gesellschaft nicht entsprechend repräsentiert ist?

Um diesem Thema eine größere Bühne zu geben und meiner Neugier nach spannenden Geschichten nachzukommen, habe ich den Podcast „Einheit gut, alles gut“ ins Leben gerufen – einen Podcast über Menschen, den Osten und den Weg zur Gleichberechtigung.

Der Podcast porträtiert Menschen mit ostdeutscher Herkunft und Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen (#wessiserlaubt). Sie alle sind viel mehr als ihre ostdeutschen Wurzeln. Ich spreche mit meinen Gästen darüber, welchen Stellenwert ihre Herkunft für sie hat, ob sie diese als Chance oder Hindernis begriffen haben und vor allem darüber, was wir tun müssen, um diesem Aspekt in der Diversitätsdiskussion mehr Gewicht zu verleihen. Es ist ein Podcast mit persönlichen Geschichten, Sichtweisen und dem Blick nach vorn.

Ich bin stolz, ostdeutsch zu sein, und sehe es als meine ganz persönliche Verantwortung, mich für meine Wurzeln einzusetzen.”

Gerade noch so ein Kind der DDR

Geboren wurde ich Ende 1988 in Pirna. Gerade noch rechtzeitig, um die 100 Mark Begrüßungsgeld zu bekommen. Sie wurden in ein Kuscheltier investiert, der Rest ging für ein Küchenradio drauf. Aufgewachsen aber bin ich in einem kleinen Dorf etwa 15 Kilometer entfernt: Haus, Grundstück, Garten. Oma und Opa sowie das elterliche Unternehmen direkt nebenan.

Die Geschichte meiner Familie und unseres Unternehmens ist für mich einerseits besonders, andererseits auch typisch für die vielen Biografien in Ostdeutschland. Im Jahr 1834 gründete mein Ururururgroßvater eine Ziegelei – ein Unternehmen, das sich über die Jahre prächtig entwickelte und zu einer Größe in der Region wurde. Die stolze Familiengeschichte von Generation zu Generation baute auf dem Unternehmertum, dem persönlichen Einsatz und dem Mut vieler meiner Vorfahren auf. Im Jahr 1946 übernahmen meine Großeltern die Führung, bis es zu dem kam, was viele private Unternehmen durchzustehen hatten: 1972 wurde das Unternehmen verstaatlicht, ein VEB geschaffen. Mein Opa wurde über Nacht vom Geschäftsführer zum Angestellten degradiert. Die Übernahme durch den Staat: ein herber persönlicher Schlag für meine Familie. Bis zum Mauerfall blieb das so. Der Zustand 1989: heruntergewirtschaftet, marode, wettbewerbsunfähig. 1990 wurde das Unternehmen mit dem Ende der DDR reprivatisiert und meine Eltern ließen es bis zum heutigen Tag durch unermüdlichen persönlichen Einsatz zu einem erfolgreichen Mittelstandsunternehmen anwachsen.

Warum ich das so detailliert erzähle? Weil es viel über mich und die Art meiner ostdeutschen Sozialisierung und Prägung aussagt. Ich konzentriere mich auf drei Dinge:

1. Die Gewissheit, dass sich Dinge über Nacht ändern können, und die Aufgabe, sich daran anzupassen, haben meine Familie geprägt. Es steckt in ihnen (und somit auch in mir). Sie haben gesehen, wie über Nacht eine Gesellschaftsform endet – Werte, Funktionen und Ideologien sind plötzlich nichtig. Sie haben diese großen Umbrüche erlebt und überlebt. So schauen sie auf die aktuellen Krisen, die vor uns liegen, vielleicht etwas gelassener als andere. Diesen Mut und die Resilienz, sich auf Neues einstellen zu können, trage ich in mir.

2. Der Wiederaufbau des Unternehmens nach der Wende und somit auch des familiären Stolzes erforderte Pragmatismus und Kreativität. Aus „nichts“ so viel zu schaffen, gelingt nicht über Nacht. Der Erfindergeist, die Demut und die Hemdsärmeligkeit meiner Eltern bewundere ich bis heute.

3. Meine Eltern waren aktiv am Wiederaufbau des Unternehmens beteiligt. Meine Mutter ging nach meiner Geburt schnell wieder arbeiten, ich verbrachte früh Zeit im Kindergarten. Die Gleichstellung zwischen Frau und Mann und die Emanzipation der Frau waren und sind für mich immer eine Selbstverständlichkeit gewesen.

Warum wir die Ossis brauchen

Sehr oft höre ich den Satz „Ach, aus dem Osten?! Das hört man gar nicht, super!“. Viel mehr würde ich mir wünschen, dass Menschen sagen „Ach, aus dem Osten?! Das merkt man voll, super!“ Viele Ostdeutsche und die Generation, die durch ostdeutsche Werte und Prägungen sozialisiert wurde, tragen Stärken in sich, die es sich lohnt, zu sehen, zu nutzen und sie noch bewusster in unser gesellschaftliches Miteinander einzubringen. Sie haben gelernt, dass nicht immer alles zur Verfügung stehen muss, und sie schauen aufgrund der Verwerfungen in ihrer Biografie anders auf manche Aspekte.

Die Repräsentanz in entscheidenden Positionen ist elementar. Es müssen Vorbilder geschaffen werden. Zu oft wird über den Osten gesprochen, zu selten mit ihm und durch ihn selbstwirksam entschieden. Mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung sehen wir, dass sich die Positionen von Westdeutschen und Ostdeutschen bei zentralen Punkten unterscheiden. Der Osten ist deutlich kritischer gegenüber unserer Demokratie, unserer gesellschaftlichen Verfassung, den staatlichen Einrichtungen und den Medien. Alles auf die mangelnde Sichtbarkeit zu schieben, wäre zu kurz gegriffen. Aber Studien zeigen eben auch, dass ein Zusammenhang besteht.

Diese Erkenntnis müssen wir aufnehmen und neue Realitäten schaffen – nicht nur, weil wir erkennen, dass politisch extreme Kräfte genau dieses Gefühl ausnutzen und ihren Erfolg darauf aufbauen, sondern vor allem, weil es unsere gemeinsame Verantwortung ist.

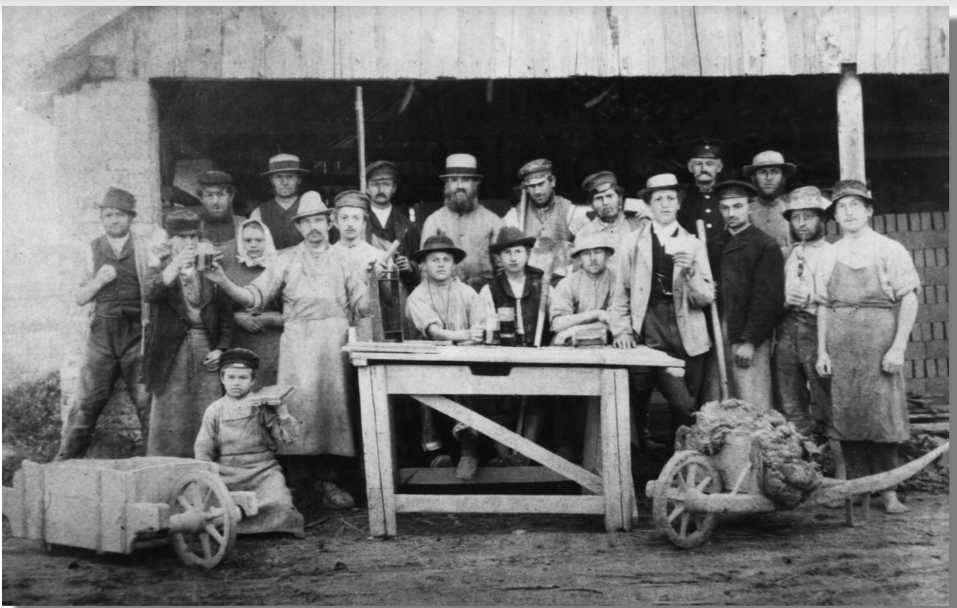

Mit Dresden verbindet Toni Willkommen ein Gefühl von Heimat und Verbundenheit. Abbildung: Toni Willkommen

Ein neues Selbstbewusstsein

Vieles ist damals gut gelaufen, einiges schief. Es gehört dazu, in die Vergangenheit zu schauen. Es hilft, Dinge einordnen zu können und Zusammenhänge aufzustellen. Es hilft, Meinungen und Entscheidungen von Menschen besser zu verstehen.

Aber: Als Jahrgang 1988 habe ich das große Glück, eher nach vorn schauen zu können – und zu müssen. Das versuche ich auch in meinem Podcast „Einheit gut, alles gut“. In meinen Gesprächen, in denen ich auch sehr viel über mich lerne, spüre ich ein unheimliches Selbstbewusstsein der Ostdeutschen. Es gibt so viele spannende Geschichten, Firmengründungen, Unternehmergeist, Erfolge in Kultur und Wissenschaft, die es zu erzählen gilt. Es wächst eine neue Generation an Ostdeutschen heran, die nun in entscheidende Führungspositionen gehen können, die besser vernetzt sind, eine hervorragende Ausbildung genossen haben und den Mut und die Leidenschaft mitbringen, Dinge zu verändern. Lasst uns diese guten Geschichten erzählen – der Osten hat es verdient!

Zugleich wünsche ich mir von den etwas Älteren mehr Verständnis dafür, dass viele Dinge auch in unserer eigenen Hand liegen – wir sie selbst angehen können und müssen. Demokratie und ein gutes Miteinander sind keine Einbahnstraße. So wundere ich mich schon, dass sich nicht wenige Menschen in Ostdeutschland dem aktuellen politischen System entgegenstellen, dessen Freizügigkeit aber gerne nutzen. Viele lieben den Urlaub im Ausland oder wählen frei ihren Beruf. Dinge, die ihnen früher nur eingeschränkt möglich waren, weil sie in einer Diktatur lebten. Dass die Vorteile unserer Freiheit und unserer Demokratie von einigen nicht gesehen werden, macht mich traurig.

Letztlich wissen wir alle, dass sich Dinge ändern müssen. So muss etwa der Wirtschaftsstandort Ostdeutschland deutlich attraktiver werden. Die Menschen brauchen das Gefühl, Teil der Erfolgsgeschichte Deutschlands zu sein und ihren Beitrag leisten zu können. Es müssen Lohnunterschiede abgebaut werden – Geld spielt nun mal eine zentrale Rolle, wenn wir Gleichberechtigung erlangen wollen. Es braucht dafür mehr Menschen mit ostdeutscher Identität in zentralen Rollen. Ob es dafür eine Quote braucht? Ich glaube nicht – ähnlich sehen das auch fast alle meiner Interviewpartnerinnen und Interviewpartner, denen ich die Frage immer am Ende des Podcasts stelle. Vielmehr braucht es eine größere Sensibilität für diese Dimension der Diversität.

Auf mein anfangs beschriebenes Gefühl des schlechten Gewissens kann ich sagen: Ja, vielleicht war es das damals. Heute weiß ich: Ich bin stolz, ostdeutsch zu sein, und sehe es als meine ganz persönliche Verantwortung, mich für meine Wurzeln einzusetzen. Ich tue das selbstbewusst – und letztlich kommt es gar nicht darauf an, ob ich dafür in Hamburg oder Pirna bin.

Toni Willkommen

GEBOREN: 1988/Pirna

WOHNORT (aktuell): Hamburg

MEIN BUCHTIPP: Udo Baer: „DDR-Erbe in der Seele“, 2020

MEIN FILMTIPP: „Go Trabi Go“, 1991

MEIN URLAUBSTIPP: Wandern in der Sächsischen Schweiz

BUCHTIPP: BUCHTIPP:

„Denke ich an Ostdeutschland ...“In der Beziehung von Ost- und Westdeutschland ist auch 35 Jahre nach dem Mauerfall noch ein Knoten. Dieser Sammelband will einen Beitrag dazu leisten, ihn zu lösen. Die 60 Autorinnen und Autoren geben in ihren Beiträgen wichtige Impulse für eine gemeinsame Zukunft. Sie zeigen Chancen auf und skizzieren Perspektiven, scheuen sich aber auch nicht, Herausforderungen zu benennen. Die „Impulsgeberinnen und Impulsgeber für Ostdeutschland“ erzählen Geschichten und schildern Sachverhalte, die aufklären, Mut machen sowie ein positives, konstruktiv nach vorn schauendes Narrativ für Ostdeutschland bilden. „Denke ich an Ostdeutschland ... Impulse für eine gemeinsame Zukunft“, Frank und Robert Nehring (Hgg.), PRIMA VIER Nehring Verlag, Berlin 2024, 224 S., DIN A4. Als Hardcover und E-Book hier erhältlich. |