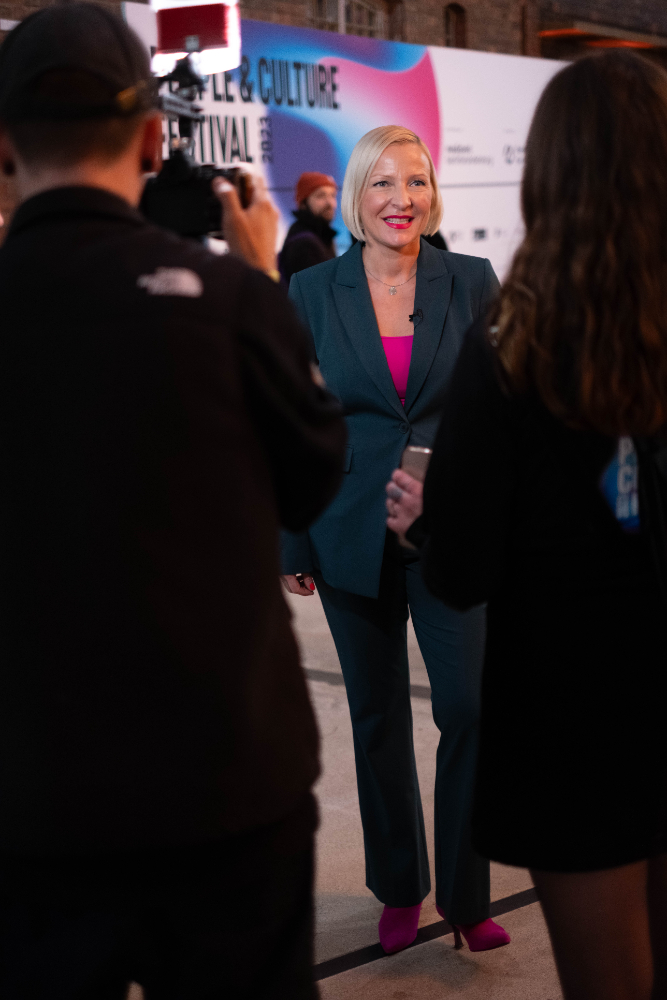

Jeannine Koch, die Vorstandsvorsitzende & Geschäftsführerin des medianet berlinbrandenburg e.V., ist eine wichtige Impulsgeberin für Ostdeutschland. Sie setzt sich ein für Vergewisserung, Verständigung und Versöhnung. Mit diesem Beitrag ist sie auch in dem Sammelband „Denke ich an Ostdeutschland ...“ vertreten.

Jeannine Koch, Vorstandsvorsitzende & Geschäftsführerin, medianet berlinbrandenburg e.V. Abbildung: Dominik Butzmann

Denke ich an Ostdeutschland, dann denke ich an ein Land, das es nicht mehr gibt. Ostdeutscher Herkunft zu sein war lange Zeit nicht gerade positiv konnotiert und auch heute noch haben „Ostdeutsche“ vereinzelt Identitätskonflikte oder empfinden gar „Herkunftsscham“. Nach dem Fall der Mauer ging es vor allem darum, sich schnell an all das Neue, das BRD-mäßige, zu gewöhnen, was nun das Leben der Ostdeutschen umkrempelte. Und sich dabei möglichst reibungslos anzupassen an das neue System.

Ich war acht Jahre alt, als ich am 18. September 1989 mit meiner Familie – und einem kleinen Koffer, vollgepackt mit Kuscheltieren – in der Friedrichstraße durch den Tränenpalast ging. Ich erinnere mich noch sehr genau an die schmalen Gänge und die letzten Durchsuchungen und Befragungen auf Ostberliner Boden. Der Weg zur S-Bahn, die uns nun in ein besseres, freieres Leben fahren sollte, ist mir ebenso präsent wie die alte Dame, die uns in der Bahn auf dem Weg zum Lehrter Stadtbahnhof, dem heutigen Hauptbahnhof, neugierig und warmherzig zu unserer Ausreise befragte. Nur wenige Stationen trennten die Diktatur der DDR von einem freien Leben in der BRD.

Als ich im Dezember 2023 die Anfrage zu diesem Gastartikel bekam, dauerte es nur wenige Minuten, bis ich meine Beteiligung bestätigte. Ich erlag dem Glauben, dieser Artikel schreibe sich quasi von selbst, schließlich hatte ich als „Betroffene“ so viele Perspektiven auf Ostdeutschland. Außerdem habe ich mich im Jahr 2019 schon einmal intensiver mit den Fragen rund um mein Ostdeutschsein beschäftigt, als damals die Initiative „Wir sind der Osten“ ins Leben gerufen wurde, um das Bild des „Jammer-Ossis“ zu revidieren. Dieser Artikel hier hat mich dann aber doch vor größere Herausforderungen gestellt, als ich anfänglich gedacht habe.

Offenbar ist es mir in den letzten 35 Jahren ‚gelungen‘, nicht mehr als Ostdeutsche erkennbar zu sein.”

Eröffnung der re:publica 2019. V. l. n. r.: Nanjira Sambuli, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Andreas Gebhard, Jeannine Koch. Abbildung: CC BY-SA 2.0 Deed

Wir sind der Osten

Als „Wir sind der Osten“ live ging, war ich gerade Direktorin der re:publica. Eine Beteiligung an dieser Initiative fühlte sich an wie ein Outing, und ich rechnete, auch aufgrund meiner Position, mit einer größeren Öffentlichkeit. Deshalb habe ich mir im Vorfeld viele Gedanken gemacht, ob ich meine Geschichte überhaupt so öffentlich vortragen möchte. Ich habe nie ein Geheimnis aus meiner Herkunft gemacht, aber ich bin eben auch nicht selbstsicher und stolz durch die Gegend gelaufen, um meine Biografie kundzutun.

Das hat sich seit dem Tag der Veröffentlichung dieser Initiative schlagartig geändert. Ich war plötzlich umgeben von zahlreichen Menschen, die in irgendeiner Weise eine Ost-Geschichte hatten. Unter ihnen einige Wendekinder wie ich, also Menschen, die ostdeutsch erzogen und westdeutsch sozialisiert wurden, weil sie

zwischen Ende der 1970er- und 1990er-Jahre geboren wurden und somit beide Systeme noch erlebt haben.

In dieser Zeit habe ich einzigartige Persönlichkeiten mit ganz unterschiedlichen Biografien getroffen und bin eingetreten in einen Diskurs, der mich bis heute sehr bewegt. Ich habe Wissenschaftlerinnen, Politikerinnen, Juristinnen, Vorstände, Kreative, Geschäftsführerinnen unterschiedlicher Branchen kennengelernt – und keine dieser Personen gleicht der anderen. Ostdeutsche sind eine sehr diverse Gruppe und keine homogene Masse!

Ihre Geschichten, Gedanken und Herangehensweisen ans Leben unterscheiden sich so maßgeblich wie bei allen Menschen – überall in allen Ländern und Kulturen dieser Welt. Und doch gilt es nach wie vor, gegen das Stereotyp des EINEN „Ossis“ anzuarbeiten.

Vielleicht ist zu dieser Zeit auch der Wunsch in mir gewachsen, anderen Menschen mit einer ähnlichen Biografie Mut zu machen, sich mitzuteilen und dabei zu zeigen, dass man zum Beispiel auch als weibliches Arbeiterkind aus dem Osten ein erfolgreicher Teil der Gesellschaft sein kann, ohne dabei seine Werte, Identität und Haltung zu verlieren.

Closing der re:publica 2019 – ein überwältigendes Wir-Gefühl nach einer der erfolgreichsten re:publicas ever. Abbildung: CC BY-SA 2.0 Deed

Das Mädchen aus Ostberlin …

Bei den Überlegungen rund um diesen Gastbeitrag habe ich mehrere Bücher und Artikel gelesen, verschiedene Dokus geguckt und bin, nach 35 Jahren das erste Mal, an den Ort zurückgekehrt, an dem buchstäblich meine westdeutsche Geschichte begann: das Notaufnahmelager.

Die ersten Jahre nach der Ausreise waren geprägt von unzähligen Veränderungen und einer enormen Anpassung an das neue Umfeld. In unserem ersten Jahr in Westberlin sind wir als Familie sechs Mal umgezogen. Ich wurde in dieser Zeit vier Mal umgeschult. Eine dieser Stationen, und die mit Abstand eindrücklichste Erfahrung, war die Zeit im Notaufnahmelager Marienfelde, einem von drei Lagern, das Geflüchtete damals direkt nach der Ankunft in Westdeutschland aufsuchen mussten.

Ich erinnere mich an einen Ort mit einem großen sonnendurchfluteten Hof, auf den ich aus unserem etwa 20 m2 großen Zimmer, in dem wir als fünfköpfige Familie untergebracht waren, von meinem Gitterbett aus gucken konnte. Ich war mit acht Jahren natürlich viel zu groß für ein Gitterbett, aber das war das Einzige, was sie uns damals dort zur Verfügung stellen konnten.

Mehrere Wochen lebten wir als Familie in diesem viel zu kleinen Zimmer – ohne Privatsphäre und in einem Zustand fehlender Zugehörigkeit, Identität und Heimat. Meine Eltern wurden dort mit Fragen und Verwaltungsprozessen eines neuen Systems konfrontiert und wir als Familie von Kopf bis Fuß ärztlich untersucht, bis wir irgendwann unsere erste reguläre Unterkunft in Westberlin zugeteilt bekamen.

Die Zeit im Notaufnahmelager habe ich viele Jahre vergessen oder vielleicht eher verdrängt, bis ich diesen Artikel schreiben wollte und noch einmal in meine eigene Geschichte eingetaucht bin. Ich besuchte im Zuge dessen eine vom Notaufnahmelager angebotene Führung durch die Ausstellung. Es war ein sonniger Sonntag und ich spürte schon auf dem Weg dorthin Aufregung und Verunsicherung. Welche Emotionen würden mir dort begegnen und welche Erinnerungen hochkommen?

Die Führung war spärlich besucht. Neben mir folgte lediglich eine Familie mit Kind den Ausführungen des westdeutschen Mannes, der sich hier schon seit 1992 engagiert und regelmäßig Führungen anbietet. Einige Details seiner Erzählungen hatte ich vergessen oder vielleicht auch gar nicht selbst erlebt. Aber vieles hat sich vertraut – und doch irgendwie fremd – angefühlt. Ich habe während der Führung lange Zeit nur aufmerksam zugehört und ab und an eine Frage gestellt. Ich wollte mich nicht als ehemalige Bewohnerin zu erkennen geben – schon weil ich nicht wusste, was das mit meiner Verfassung machen würde. Doch auf einmal sprach mich der Mann, der uns durch die Ausstellung führte, an und sagte: „Na, Sie sind ja hier sicherlich noch nie durchgelaufen.“ Abgesehen von meiner Irritation über diese Annahme spürte ich auf einmal eine große emotionale Welle über mich kommen und den starken Drang, mich zu outen. Also verneinte ich seine Aussage und erzählte kurz(atmig), dass ich hier vor genau 35 Jahren selbst als Geflüchtete gelebt hatte.

Ich spürte sein Erstaunen, seine Neugierde, fast schon eine Fassungslosigkeit. Er erzählte, dass in all den Jahren, in denen er diese Führungen anbietet, so gut wie nie Betroffene und Zeitzeugen an diesen teilgenommen haben. Und dass er normalerweise recht schnell weiß, ob jemand aus dem Osten oder Westen kommt – dies untermauerte seine Verblüffung über mich umso mehr. Offenbar ist es mir in den letzten 35 Jahren „gelungen“, nicht mehr als Ostdeutsche erkennbar zu sein.

Aber, wer oder was ist dieses „ostdeutsch“? Was macht einen Ostdeutschen aus und wie kann man ihn identifizieren? Seit diesem Sonntag 2024 im Notaufnahmelager Marienfelde stelle ich mir die Frage: Ist es nun gut oder schlecht, dass ich aalglatt als westdeutsch durchgehe und man mir meine ostdeutsche Herkunft offenbar nicht mehr anmerkt? Und was genau ändert sich eigentlich im Miteinander, sobald das Gegenüber die „wahre“ Herkunft und Identität kennt?

2019 wurde Jeannine Koch in der „Zeit im Osten“ als eine der 100 wichtigsten Ostdeutschen genannt. Abbildung: privat

Denke ich an Ostdeutschland, …

… dann denke ich nicht an OSTdeutschland. Ich denke an Deutschland. Und ich denke nicht „in der Nacht“ mit Melancholie und Sehnsucht an einen Ort zurück, den es nicht mehr gibt! Ich denke an Menschen aus Gesamtdeutschland, die gemeinsam angepackt und etwas Großes geschaffen haben, die ihre eigenen Ängste und Grenzen überwunden und sich für ein geeintes Deutschland eingesetzt haben. Ich denke an Menschen, die in den letzten 35 und mehr Jahren dafür gesorgt haben, dass meine Generation in Deutschland freier und sorgloser leben darf, die sich starkgemacht haben für Demokratie und freiheitliche Werte.

Doch eines bleibt mir dabei weiterhin ein Rätsel: Der Mauerfall ist heute bereits 35 Jahre her, davor trennte die Mauer Ost- und Westdeutschland 28 Jahre lang. Warum also spricht man bei Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen immer noch von den „neuen“ Bundesländern?

Sprache schafft Wirklichkeit!

Wie Wittgenstein schon im 20. Jahrhundert sagte: „Sprache schafft Wirklichkeit.“ Tatsächlich kann sie identitätsstiftend sein. Warum also trennen wir uns nicht allmählich von dieser immer noch distinguierenden Bezeichnung der „neuen“ Bundesländer und kommen so vielleicht der Utopie eines geeinten Deutschlands ein Stückchen näher?!

Unsere soziale und ethnische Herkunft spielt eine maßgebliche Rolle bei den Möglichkeiten, die wir als Grundlage fürs Leben mitbekommen; aber wir Menschen, egal woher wir stammen, sind keine homogene Masse. Alle Menschen sind vielschichtige Wesen, individuell und einzigartig. Und in einer immer komplexer werdenden Welt mit multiplen Krisen, einem massiven Rechtsruck und dem bedrohlichen Klimawandel sollten wir sämtliche Mauern in unseren Köpfen allmählich abbauen, um uns gemeinsam diesen gesellschaftlichen Herausforderungen zu stellen.

Zweite Ausgabe des People & Culture Festival 2023. Dialog- & Matchmaking-Plattform zu New Work und Fachkräftebedarf. Abbildung: © Paul Probst

Jeannine Koch

GEBOREN: 1981/Ostberlin

WOHNORT: Berlin

MEIN BUCHTIPP: Johannes Nichelmann: „Nachwendekinder“, 2019

MEIN FILMTIPP: „This Ain´t California“, 2012

MEIN URLAUBSTIPP: Neuensien (Rügen)

BUCHTIPP: BUCHTIPP:

„Denke ich an Ostdeutschland ...“In der Beziehung von Ost- und Westdeutschland ist auch 35 Jahre nach dem Mauerfall noch ein Knoten. Dieser Sammelband will einen Beitrag dazu leisten, ihn zu lösen. Die 60 Autorinnen und Autoren geben in ihren Beiträgen wichtige Impulse für eine gemeinsame Zukunft. Sie zeigen Chancen auf und skizzieren Perspektiven, scheuen sich aber auch nicht, Herausforderungen zu benennen. Die „Impulsgeberinnen und Impulsgeber für Ostdeutschland“ erzählen Geschichten und schildern Sachverhalte, die aufklären, Mut machen sowie ein positives, konstruktiv nach vorn schauendes Narrativ für Ostdeutschland bilden. „Denke ich an Ostdeutschland ... Impulse für eine gemeinsame Zukunft“, Frank und Robert Nehring (Hgg.), PRIMA VIER Nehring Verlag, Berlin 2024, 224 S., DIN A4. Als Hardcover und E-Book hier erhältlich. |