Viele ostdeutsche Jugendliche zieht es in den Westen – vor allem aus ländlichen Regionen in die Städte. Besonders in Brandenburg ist die Landbevölkerung vom Rückgang betroffen. Eine Studie des Berlin-Instituts zeigt, warum junge Menschen weggehen, bleiben oder später zurückkehren.

Die Suche nach einem passenden Studien-, Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zieht die Gen Z in die Großstädte. Abbildung: Etienne Girardet, Unsplash

Laut einer Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung verlassen viele junge Menschen unter 25 (Gen Z) ihre Heimat auf der Suche nach einem Studien-, Ausbildungs- und Arbeitsplatz. Gleichzeitig lockt die Familiengründung viele Menschen im Alter von 26 bis 34 Jahren (Gen Y bzw. Millennials) zurück an ihren Herkunftsort. Doch in den meisten ländlichen ostdeutschen Regionen gehen mehr Menschen als wiederkommen. Die betroffenen Kommunen spüren die Folgen: Es fehlt an Fachkräften, Auszubildenden und Vereinsnachwuchs. Das hat negative Auswirkungen auf Wirtschaft und Daseinsvorsorge.

Bevölkerungsverluste und Alterung im Osten

Abwanderung, das zeigt die Studie, ist in Ostdeutschland kein neues Phänomen: Zwischen 1991 und 2023 zogen durchgängig mehr Menschen in den Westen als umgekehrt. Insgesamt verließen rund 1,2 Millionen Personen die ostdeutschen Flächenländer, davon über die Hälfte unter 25 Jahren. Gleichzeitig war der Zuzug aus dem Ausland gering. 2022 lag der Anteil der ausländischen Bevölkerung im Osten bei nur sieben Prozent, weniger als halb so hoch wie im Westen. Auch die Geburtenzahlen waren zeitweise sehr niedrig. Diese Entwicklungen führten laut der Studie zu einem deutlichen Bevölkerungsrückgang: Zwischen 1990 und 2022 sank die Bevölkerung in Ostdeutschland um 15 Prozent, während sie im Westen wuchs. Abwanderung, geringer Zuzug und fehlender Nachwuchs beschleunigten zudem die Alterung: 2022 waren 27 Prozent der ostdeutschen Bevölkerung über 64 Jahre alt, nur 18 Prozent unter 20 – 1990 war das Verhältnis noch umgekehrt.

Weniger junge Menschen im Osten als im Westen

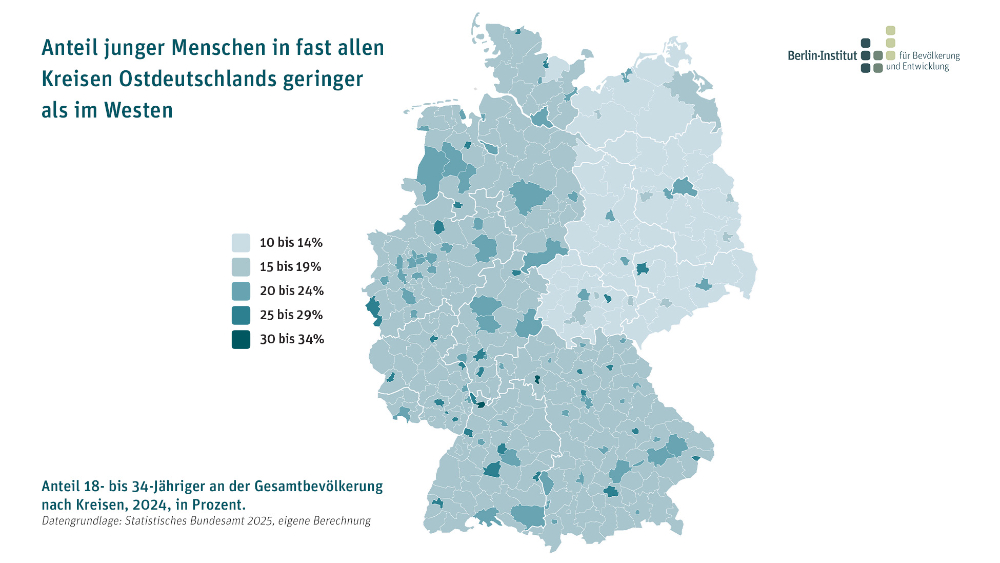

Der Studie zufolge verlassen vor allem junge Menschen den Osten – viele ziehen aus dem ländlichen Raum in ostdeutsche Großstädte. Mit wenigen Ausnahmen ist der Anteil der 18- bis 34-Jährigen in den ländlichen Regionen Ostdeutschlands deutlich niedriger als in Westdeutschland. Seit der Wende ist der Wanderungssaldo dieser Gruppe fast durchgehend negativ. So zogen im Jahr 2023 über 7.000 mehr junge Menschen von Ost nach West als umgekehrt. In Brandenburg machen sie in fast allen Landkreisen nur noch zehn bis 14 Prozent der Bevölkerung aus. Ausnahmen sind die Städte Potsdam, Cottbus, Frankfurt (Oder) und Brandenburg an der Havel. In Berlin ist der Anteil junger Menschen fast doppelt so hoch. Vorausberechnungen des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) zufolge wird die Bevölkerung in vielen Landkreisen der ostdeutschen Flächenländer auch in Zukunft weiter zurückgehen.

Beim Anteil der 18- bis 34-Jährigen zeigt sich ein deutlicher Unterschied zwischen Stadt und Land. Dieser ist Ostdeutschland ausgeprägter als in Westdeutschland. Abbildung: Berlin-Institut

Studium, Ausbildung und Beruf bewegen die Gen Z

Die Suche nach einem passenden Studien-, Ausbildungs- oder Arbeitsplatz grenzt für viele Angehörige der Generation Z (18 bis 25 Jahre) den Suchraum für einen Wohnort ein. In den Fokus rücken Regionen mit einem passenden Angebot. Kommunen könnten hier aktiv auf sich aufmerksam machen, indem sie etwa schon früh die ansässigen Unternehmen mit künftigen Arbeitskräften zusammenbringen. Die konkrete Wohnstandortentscheidung hängt dann zumeist von weiteren Faktoren wie der Anbindung an den öffentlichen Verkehr ab. So könnten laut den Studienmachern beispielsweise auch Kommunen punkten, denen Ausbildungs- oder Arbeitsplätze fehlen und die über keine eigene Hochschule verfügen. Dank guter Zugverbindung rücken weiter entfernte Ausbildungs- und Studienplätze in erreichbare Nähe und machen so auch Orte ohne entsprechendes Angebot attraktiv für die Generation Z.

Gen Y kehrt für Familiengründung zurück

Während die Menschen in die Städte und deren Speckgürtel ziehen, um ihre Chance auf eine bessere Ausbildung oder einen guten Job zu erhöhen, kehren sie vor allem der Familie wegen an ihren Herkunftsort zurück. Familiengründung lockt insbesondere Millennials (26 bis 34 Jahre) zurück in ihren Herkunftsort. Das erste Kind verändert die Prioritäten im Leben junger Eltern. In der Hoffnung auf Unterstützung bei der Kinderbetreuung suchen sie die Nähe zur Familie. Wenn sie Kinder bekommen, entscheidet bei der konkreten Wohnstandortwahl zusätzlich das Betreuungsangebot für den Nachwuchs. Leben die eigenen Eltern noch im Herkunftsort und glänzt dieser durch gute Naherholungsmöglichkeiten und ein umfangreiches Betreuungsangebot, entscheiden sich manche für die Rückkehr.

Bindung durch Sozialisation und Mitsprache fördern

Kommunen können langfristige Zugehörigkeit junger Menschen stärken, indem sie bereits im Kindes- und Jugendalter gezielt ansetzen. Eine stabile Bindung entsteht durch ein unterstützendes soziales Umfeld, altersgerechte Treffpunkte sowie Möglichkeiten zur Mitsprache. Besonders Orte der Begegnung – wie Jugendzentren oder aufgewertete öffentliche Plätze – fördern Freundschaften, Identifikation und bleiben positiv im Gedächtnis. Jugendparlamente bieten jungen Menschen zusätzlich echte Mitbestimmung und stärken so ihre Verbundenheit mit dem Herkunftsort.

Struktur und Klima entscheidend

Neben der emotionalen Bindung sind funktionierende Strukturen und ein offenes gesellschaftliches Klima zentral, um junge Menschen zu halten. Gute Verkehrsanbindungen verringern die Abhängigkeit vom Auto, besonders in ländlichen Regionen. Gleichzeitig wünschen sich viele junge Menschen eine demokratische und vielfältige Umgebung – und setzen sich aktiv gegen Rechtsextremismus ein. Trotz knapper Mittel zeigen Kommunen schon jetzt, dass kreative Lösungen und zivilgesellschaftliches Engagement echte Perspektiven schaffen können.