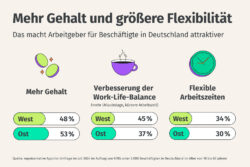

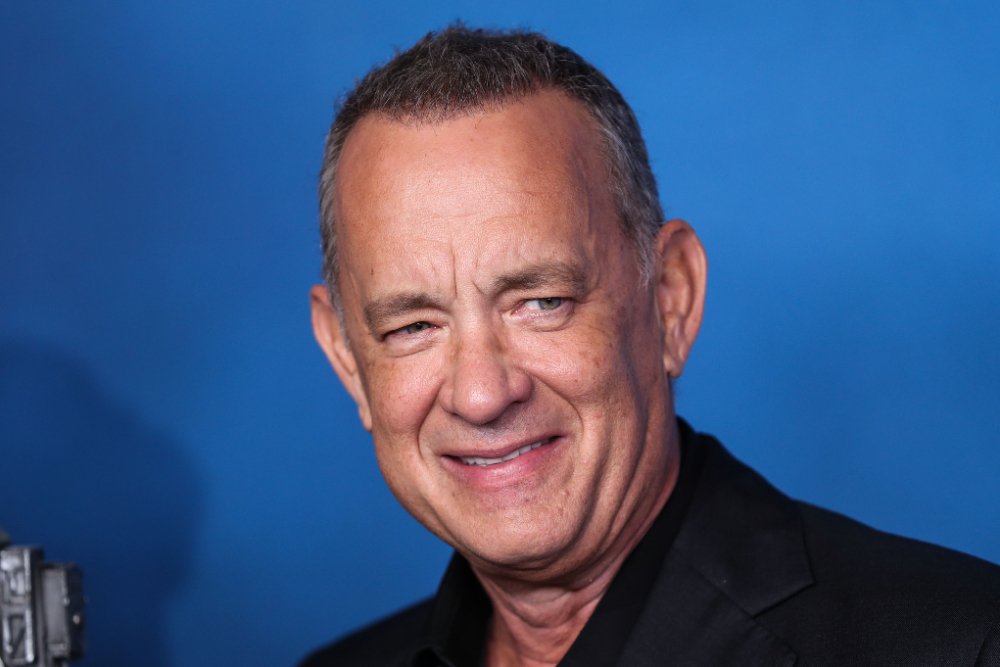

Im Dezember 2011 wurde Eisenhüttenstadt ein wenig aufgerüttelt. Der Grund war Schauspieler Tom Hanks. Seit seinem Besuch hat sich in der kleinen ostdeutschen Industriestadt einiges getan. Dr. Tobias Lehmann, der selbst aus der Stadt kommt, hat die Entwicklung unter die Lupe genommen.

Tom Hanks, hier auf einer Filmpremiere im November 2021 in Los Angeles, hat Eisenhüttenstadt in den Jahren 2011 und 2014 besucht. Abbildung: Image Press Agency, Depositphotos

Er stand wirklich da, Tom Hanks. „Ich konnte nicht sprechen, so geschockt war ich“, erinnert sich Kathrin Henck an den Tag, als Tom Hanks mit zwei Freunden in Tourismusbüro der Stadt auftauchte, in dem sie damals arbeitete. Kurz zuvor hatte ein Bekannter des Hollywoodstars bei der Geschäftsführerin des örtlichen Fremdenverkehrsamtes eine private Stadtführung gebucht. Der amerikanische Schauspieler, der sich zu dieser Zeit für Dreharbeiten in Deutschland aufhielt, machte einen privaten Abstecher in die „erste sozialistische Stadt“, wie sie in der DDR genannt wurde.

Zwei Stunden lang ließ sich Hanks – mit Hut und Brille – unerkannt durch die architektonisch interessanten Wohnblocks in der Innenstadt führen. „Fantastisch“, so beschrieb er die Tour später gegenüber lokalen Medien. Und nach seiner Rückkehr in die USA plauderte er sogar mit Talkshow-Moderator David Letterman vor einem Publikum von rund acht Millionen Zuschauern über seine Eindrücke von dem, was er „Iron Hut City“ nannte. „Er hat wirklich Werbung für unsere Stadt gemacht, das ist unglaublich“, sagt Kathrin Henck euphorisch. Eisenhüttenstadt rückte in den Fokus der Medien – so positiv wie seit zwanzig Jahren nicht mehr.

Das Friedrich-Wolf-Theater in Eisenhüttenstadt wurde schon mal als Spielfilmkulisse genutzt. Abbildung: Tobias Lehmann

Sozialistische Stadt inmitten eines großen Stahlwerks

Eisenhüttenstadt liegt im Osten Deutschlands, nahe der polnischen Grenze, und wurde in den 1950er-Jahren von der DDR als sozialistische Modellstadt errichtet. Und in vielerlei Hinsicht ist die Geschichte dieser Stadt die Geschichte Ostdeutschlands.

Lange Zeit gab es nichts Gutes zu berichten über die sozialistische Musterstadt, die eineinhalb Autostunden von Berlin entfernt liegt. Im Jahr 1950 wurde der Grundstein für das Eisenhüttenkombinat Ost gelegt. Daneben wurde eine Wohnsiedlung für die Arbeiter errichtet. Ursprünglich hieß die Stadt Stalinstadt, doch im Zuge der Entstalinisierung wurde 1961 der Name in Eisenhüttenstadt geändert. Die Einheimischen nennen sie oft nur liebevoll „Hütte“.

Aus Eisenhüttenstadt strömt noch immer das Flair des sozialistischen Klassizismus. Obwohl viele Fenster mit Brettern vernagelt und die Straßen relativ leer sind, haben die großen Wohnblocks einen Eindruck von der früheren Größe der Stadt bewahrt.

Die Stadt ist geräumig, grün und seltsamerweise voll von öffentlichen Uhren. Von der Haupteinkaufsstraße aus, der ehemaligen Leninallee, die inzwischen zur Lindenallee umbenannt wurde, kann man das große Stahlwerk sehen, das für den Aufstieg und Niedergang der Stadt so wichtig war.

Die alte stalinistische Stadt schrumpft

Nach der deutschen Einheit verließen viele die Stadt, weil sie ihre Arbeit in den Stahlwerken verloren. Bis 1989 lebten 52.000 Menschen in der Stadt, heute sind es weniger als 25.000. Die Stadt hat mit einer Politik des „Rückbaus“ reagiert – ganze „Plattenbaukomplexe“ wurden abgerissen. Die innerstädtischen Wohnblocks aus den 1950er-Jahren wurden (und werden) saniert und restauriert. Dieses einzigartige Architekturensemble ist das größte Denkmalschutzgebiet Deutschlands.

Im Jahr 1989 beschäftigte das Stahlwerk 12.000 Menschen. Fast jede Familie war in irgendeiner Weise mit ihr verbunden. Nach dem Fall der Berliner Mauer wurde das Werk privatisiert. Heute beschäftigt es nur noch 2.500 Mitarbeitende, sodass viele Eisenhüttenstädter zum ersten Mal von Arbeitslosigkeit betroffen sind.

Da ist es nicht verwunderlich, dass die jungen Leute auf der Suche nach Arbeit in Scharen weggezogen sind. Das Durchschnittsalter in Eisenhüttenstadt lag in der Blütezeit der 1950er-Jahre bei Anfang 20. Jetzt geht es auf die 50 zu und mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist über 60.

Heute kann man in Eisenhüttenstadt T-Shirts und Thermobecher mit dem Aufdruck „Eisenhüttenstadt“ kaufen. Und das ist erst der Anfang. „Für das Fremdenverkehrsamt war der kurze Zwischenstopp eines Hollywoodstars wie ein Lottogewinn“, sagt Ben Kaden, Autor eines Eisenhüttenstadt-Blogs, der dort bis 2015 für einen alternativen Blick auf die Stadt plädierte. Er glaubte allerdings nicht, dass der Besuch von Tom Hanks eine nachhaltige Wirkung haben werde: „Sein Besuch wird lediglich dafür sorgen, dass die Menschen auf die Existenz der Stadt aufmerksam werden.“

Auf Geschichte bauen

Für Eisenhüttenstadt war der Besuch eindeutig eine lehrreiche Erfahrung. „Tom Hanks hat uns gezeigt, was die Besucher sehen wollen. Wir müssen uns auf unsere DDR-Geschichte konzentrieren. Darin sehe ich unser Potenzial“, sagt Kathrin Henck.

Infolge der Wende wollten viele Bürger nicht, dass die Stadt zu einem riesigen DDR-Freilichtmuseum wird. Jetzt scheint es ein vielversprechender Weg zu sein, Touristen in die Stadt zu locken. Teil der offiziellen Stadtführung könnte dann auch ein Besuch des Stahlwerks sowie des Museums „Utopie und Alltag in der DDR“ sein. Dort wurde gerade eine neue Sonderausstellung mit dem Titel „Fremde Freunde. Völkerfreundschaft zwischen Ideal und Wirklichkeit“ eröffnet, die das koloniale Erbe Deutschlands und dessen Bedeutung für die sozialistische Gemeinschaft Eisenhüttenstadts zeigt.

Aber auch das total verfallene ehemalige Hotel Lunik gehört zur Innenstadt und zum Erbe der sozialistischen Planstadt. Die Innenräume des Hotels können inzwischen auch besichtigt werden. Die ganze Stadt scheint tatsächlich ein einzigartiges Freiluftmuseum zu werden.

Das ehemalige Hotel „Lunik“ in Eisenhüttenstadt ist denkmalgeschützt und ein Wahrzeichen der Stadt. Abbildung: Tobias Lehmann

„Eisenhüttenstadt hat viel zu bieten“, betont Blogger Ben Kaden und nennt als Beispiel „die wenig bekannte Tatsache, dass die Berlinale 2012 Eisenhüttenstadt als zusätzlichen Außenstandort genutzt hat, um Kunstinteressierte in die Stadt zu bringen“. Es entsteht jedoch der Eindruck, dass Eisenhüttenstadt nicht adäquat repräsentiert wird und sich unter Wert verkauft. Wir konzentrieren uns zu wenig auf die Touristen, die das sozialistische Leben hautnah erleben wollen, oder auf die Bürger der Stadt, die sich gern an die Vergangenheit erinnern und ihre Erinnerungen teilen wollen. Andere wollen sich mit Gleichgesinnten austauschen. Dass diese Erinnerungen manchmal nostalgisch und romantisch verklärt werden, lässt sich an einem Ort wie Eisenhüttenstadt wohl nicht verhindern.

Nicht schön, aber ...

Kathrin Henck weiß, dass der Tourismus kein Selbstläufer ist. Attraktionen wie Fachwerkhäuser oder Schlösser gibt es hier nicht. Aber sie sagt selbstbewusst: „Wir sind nicht schön, aber wir sind interessant.“ Mit oder ohne Tom Hanks. Obwohl er ihr bei seinem letzten Besuch versprochen hatte, dass er wiederkommen würde.

Bei seinem zweiten Besuch hat Hanks sogar noch einen Trabant gekauft. Den knapp 25 Jahre alten himmelblauen Trabant „P 601 de luxe Kombi“ will er einem Automobilmuseum in Kalifornien überlassen. Das gute Stück besitzt immerhin Heckscheibenheizung, Nebelscheinwerfer und ein Radio, wenn auch keinen automatischen Blinkgeberhebel. Der Verkäufer kann nach eigenen Worten den Verlust des Trabis verschmerzen. Er habe noch drei weitere Exemplare in seinem Besitz, erklärt Kathrin Henck.

Dr. Tobias Lehmann hat an der University of Oregon zum Thema Wendeliteratur promoviert. Geboren 1981 in Eisenhüttenstadt war er lange Zeit in Südkorea und anschließend in den USA tätig.