Das Netzwerk der gemeinnützigen Initiative DenkRaumOst hat es sich zum Ziel gesetzt, den Charme Ostdeutschlands sichtbar zu machen. In Teil sieben ihrer Kolumne zeigt Gordon Freiherr von Godin, Direktor des DDR Museums in Berlin, wie Science-Fiction in der DDR die Fantasie beflügelt und gesellschaftliche Realitäten gespiegelt hat.

Gordon Freiherr von Godin. Abbildung: DDR Museum, Berlin 2025

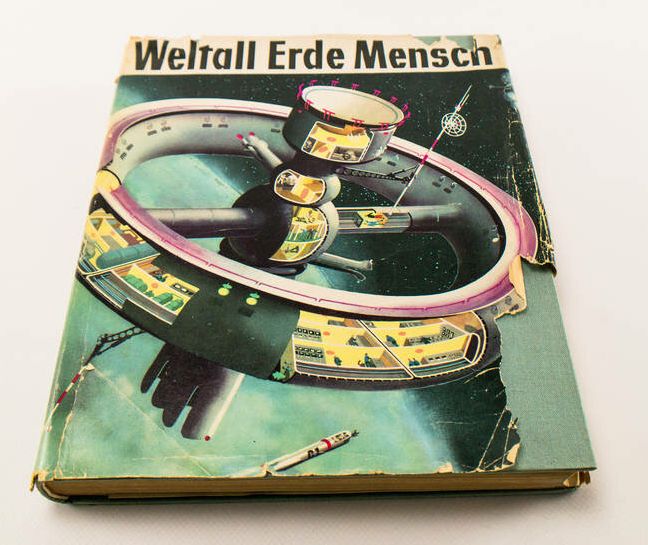

„Weltall Erde Mensch“ ist der Name des Buches, welches meine Mama und viele andere zu ihrer Jugendweihe in den 60er-Jahren in der DDR bekamen. Auf dem Umschlag ein futuristisch anmutendes Bild einer Weltraumstation riesigen Ausmaßes. Dass die Illustrationen von DDR-Künstlern nicht nur im Science-Fiction-Bereich auch heute noch in den höchsten Tönen gelobt werden, hängt auch mit der Überzeichnung von ikonenhaften, spektakulären Zukunftswelten zusammen.

Haben wir nicht heute, dank Internet, die Möglichkeiten, alles und sofort zu beantworten? Haben wir dadurch vielleicht das Träumen und das Zukunftsdenken vergessen? Welche Visionen über die Zukunft haben wir noch? Das Genre ist im Vergleich zur Frühzeit der 50er- und 60er-Jahre ziemlich eingerostet. SF ist bei Weitem nicht tot, aber so richtig lebendig?

Der Schock im Westen über den ersten Satelliten im All am 4. Oktober 1957 war jedenfalls ganz enorm. Die Jugend der End-50er- und 60er-Jahre sollte schon früh lernen, dass die Wissenschaft im All den Fortschritt bedeutet und am Ende der Sieg über die westliche Welt wartet. Das „Interkosmos“-Programm der Sowjetunion sollte es auch anderen befreundeten Nationen ermöglichen, ins All zu fliegen. Der erste Mensch im All war dann auch 1960 der sowjetische Offizier Juri Gagarin, und der erste Deutsche im All kam aus dem Osten und hieß Sigmund Jähn.

Buch „Weltall Erde Mensch“. Abbildung: DDR Museum, Berlin 2025

Die Utopie, den Weltraum für alle Menschen, egal welcher Nationalität, friedlich zu nutzen, war bereits in den Anfängen zum Scheitern verurteilt. Der Kampf um die Vormachtstellung im Weltall kennzeichnete den Kalten Krieg und fraß auch dort unglaubliche Ressourcen – auf beiden Seiten. Die friedliche Nutzung war erst in den 90er-Jahren wieder im Fokus. Jedoch war auch die Utopie im Film recht weit. Schaut man sich heute zum Beispiel den DEFA-Streifen „Eolomea” von 1972 an, so sieht man eine Filmtechnik, die sich nicht hinter anderen verstecken musste. Die Orbitalstation hieß „Margot“, wie die Ministerin für Erziehung. Die Station ist riesig, die Arbeit mit Miniaturen sichtbar und doch nicht auffällig. Die Landung des Raumgleiters auf der Station ist technisch auf dem Stand der Zeit. Inhaltlich ging es um eine Wissenschaftlerin, die das Abhandenkommen von Frachtschiffen in der Nähe der Orbitalstation aufklären muss. Gemischt mit einer Liebesgeschichte ist der Film heute sehenswert.

Weitaus komplexer war das Leben hier auf der Erde im Bereich von Forschung und Wissenschaft. Die DDR verstand sich trotz weniger Energieressourcen als ein Land des technischen Fortschritts. Um hier auch die Grundlage bei der Jugend zu schaffen, gab es reichlich Futter. So entstanden circa 500 Science-Fiction-Romane in den 40 Jahren des Bestehens. Und aufgrund von ständigem Papiermangel lagen die Erstauflagen nie über 50.000 Stück. Häufig waren sie auf zehn bis zu 15.000 Exemplare limitiert und somit auch rasch im Land des Lesens ausverkauft.

Politische Absichten und Einflussnahme gab es auch in diesem Genre. So haben einige Romane den Klassenkampf in die Zukunft versetzt und den Kommunismus samt Vorstufe als futuristischen Sieger dargestellt. Man konnte in der späteren Ära aber auch feststellen, wie zum Beispiel die Überwachung von Gesellschaften kritisiert wurde, oft unterschwellig, wie so häufig in der DDR-Kunstszene. Hauptthema der Ost-Science-Fiction blieb der Weltraum mit seinen offenen, weiten Welten, den außerirdischen Lebensformen und der Auseinandersetzung der Menschen mit diesen.

Das Genre Science-Fiction war in der DDR-Literatur allerdings recht schmal besetzt. Westliteratur war verboten und dadurch nicht massentauglich, eher nur vereinzelt zu lesen. So mussten sich die Liebhaber mit dem polnischen Autor Stanislaw Lem und den bekanntesten sowjetischen SF-Schriftstellern, Sergei Snegow und den Gebrüdern Strugatzki, begnügen. Das tat jedoch dem Fan-Sein keinen Abbruch. Die limitierten Auflagen waren häufig vergriffen.

In der DDR gab es eine Autorenschaft um Angela und Karlheinz Steinmüller, Karl-Heinz Tuschel, Günther Krupkat, Wolf Weitbrecht, Jürgen Brinkmann. Die Utopien waren allesamt durchströmt von Beschreibungen der gesellschaftlichen Herausforderungen, immer – und das ist wichtig – systemkonform, das heißt, durchaus auch politisch fein mit der politischen Führung der DDR. Waren Science-Fiction-Romane nicht gemäß den Vorstellungen der Partei, so wurden sie einfach nicht gedruckt. Ein Verbot war dann schon überflüssig. Was man mit Sicherheit behaupten kann, ist jedoch, dass die meisten Romane keine Utopien einer kommunistischen Gesellschaftsordnung darstellten. Man kann noch heute gut Romane wie zum Beispiel „Andymon. Eine Weltraum-Utopie“ von Angela und Karlheinz Steinmüller aus dem Jahr 1982 lesen. Dieser Roman ist nicht von politischen Parolen durchsetzt, sondern vielmehr geprägt von Menschlichkeit, von Entwicklungen und den Herausforderungen von Gesellschaften unterschiedlichster Prägungen. Also alles in allem durchaus aktuelle Lernthemen des Ostens im Prozess von Identitätsfindung und Weiterentwicklung einer Gesellschaft.

Was bleibt also von der Ost-Science-Fiction? Es ist wie auf allen Ebenen der Kunst dem Betrachter überlassen, was er aus der Utopie der Werke macht. Die Nutzung steht ihm frei, die Bücher finden sich auf Jahrmärkten und auf Kleinanzeigen.de, die DEFA-Stiftung packt vieles kostenfrei in den Youtube-Kanal, die Kunst ist gegen Eintritt in namhaften Museen wie dem Barberini oder dem MINSK zu sehen.

Abseits von Konsum und Ablenkung findet also der Interessierte den Weg zurück, ganz sicher!

| Die nächsten Live-Termine von DenkRaumOst |