Während ostdeutsche Schriftstellerinnen international gefeiert werden, gibt es in Deutschland weiterhin Widerstand gegen ihre Darstellung der DDR. Im zweiten Teil seiner Kolumne setzt sich Dr. Tobias Lehmann beispielhaft mit dem Fall Jenny Erpenbeck auseinander.

Dr. Tobias Lehmann hat an der University of Oregon zum Thema Wendeliteratur promoviert. Geboren 1981 in Eisenhüttenstadt war er lange Zeit in Südkorea und anschließend in den USA tätig.

Als am 9. November 1989 die Berliner Mauer fiel, war das der Anfang vom Ende der ostdeutschen Kunst und Literatur. Alles, was unsere Kulturgeschichte geprägt hatte, wurde weggedacht, weggeredet und weggeschrieben. Die Westdeutschen übernahmen die Deutungshoheit über die Erzählung, und ihr Urteil war eindeutig: Die DDR war in jeder Hinsicht nichts (mehr) wert. Das bedeutete, dass Bücher, Theaterstücke, Gemälde, Skulpturen, Filme und Musik begraben und zurückgelassen wurden, weil sie genauso wie der untergegangene Staat als nicht mehr legitim galten. Diese Kopplung von staatlicher Legitimation und Kultur ist rational nicht begründbar und führte zum Ausschluss der ostdeutschen Kulturszene aus dem „gesamtdeutschen“ Kulturbetrieb.

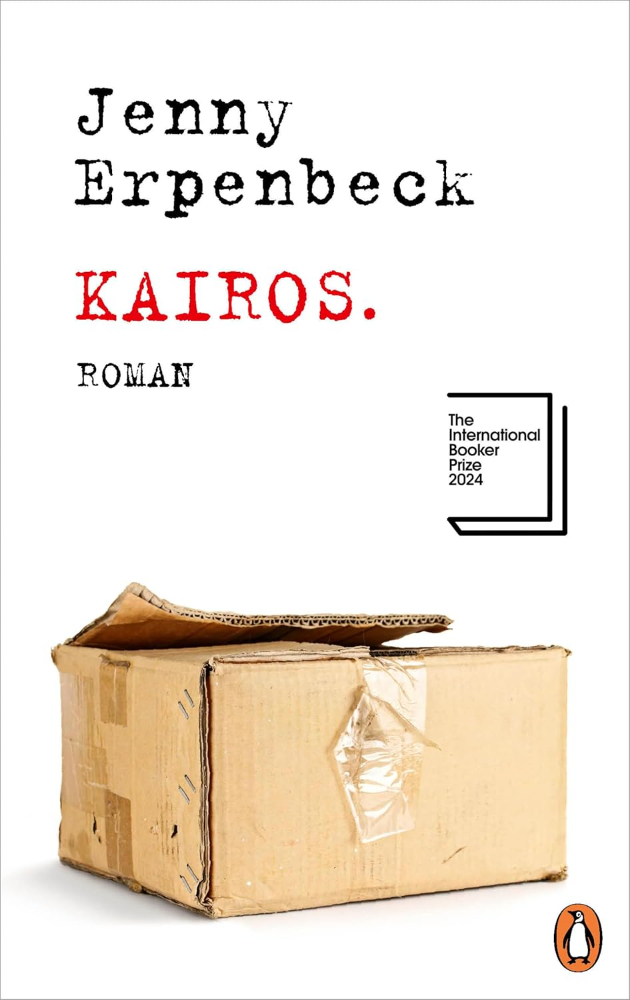

Jenny Erpenbecks Roman „Kairos“ wurde mit dem International Booker Prize 2024 ausgezeichnet. Erschienen in Penguin-Verlag.

In den letzten Jahren hat sich der Diskurs verschoben. Nach Jahrzehnten, in denen die deutsche Öffentlichkeit die harten, aber wichtigen Narrative über Unrecht, Unterdrückung, Propaganda und Überwachung in der DDR verarbeitet hatte, gab es endlich Raum, das verlorene kulturelle Erbe der DDR wiederzubeleben. Mittlerweile haben viele Schriftsteller dem verschwundenen Land und seinen Bürgern Literatur gewidmet. Viele sprechen von der sogenannten Wendeliteratur. Es sieht so aus, als ob es ein Comeback für ostdeutsche Schriftsteller gibt, insbesondere für Autorinnen, deren Biografien, Stimmen und Bücher plötzlich Grenzen überschreiten und Leser in aller Welt in ihren Bann ziehen. Im letzten Jahr erhielt die 1967 in Ostberlin geborene Jenny Erpenbeck den Internationalen Booker-Preis für ihren Roman „Kairos“. Erpenbeck wurde überall hoch gelobt und als potenzielle Nobelpreisträgerin gehandelt – außer in Deutschland.

Hier wird Erpenbeck vorgeworfen, die DDR-Geschichte zu beschönigen. Historiker behaupten, die internationale Presse – vor allem die englischsprachige – romantisiere den sozialistischen Staat und verharmlose seine Grausamkeiten. Es ist ein neuer Kulturkampf entstanden, der das Potenzial hat, die Leser in Ost und West zu spalten. Der DDR-Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk wies in der Taz darauf hin, dass Erpenbeck „in einer kommunistischen Parallelwelt mit allen möglichen Privilegien“ aufgewachsen sei. Sie lebte mit ihrer Mutter vor dem Mauerfall etwa ein Jahr lang in Italien. Aus dieser Perspektive erschien ihr das „DDR-Gefängnis wohlfühliger, annehmbarer“ als der Mehrheit der DDR-Bürger. Kowalczuk wirft ihr vor, in „Kairos“ den Osten als „Sehnsuchts- und Hoffnungsort“ zu verklären.

Als „Kairos“ im Jahr 2021 erschien, sprach in Deutschland kaum jemand über den Roman, bis er ausgezeichnet worden ist. Die Handlung spielt in Ostberlin, in den späten 1980er-Jahren und in den ersten Jahren nach der Vereinigung. Erpenbeck erzählt die Liebesgeschichte zwischen Hans, einem verheirateten Schriftsteller Anfang 50, und der 19-jährigen Katharina. Die Autorin glaubt, dass es kaum ein Buch gibt, das eine schlimmere Geschichte über die DDR erzählt: „Autokratie und Manipulation gehen Katharina buchstäblich ins Fleisch“, erzählte sie mir bei einem Treffen. Hans war bei der Stasi. „Wo ist da die Verherrlichung?“, fragte sie zurecht.

Was in der aktuellen Debatte vergessen wird: Katharina und Hans sind fiktive Figuren und Erpenbeck ist keine Historikerin, sondern Schriftstellerin. Ihr geht es vor allem darum, Emotionen, subjektive Erfahrungen und Erinnerungen freizulegen. Viele Kritiker stören sich an der Art und Weise, wie Erpenbeck Westdeutschland beschreibt. Katharina sieht es nicht als einen Ort der Freiheit, zu dem sie sich sehnt, dazuzugehören. Wie Erpenbeck zugegeben hat, war es für sie auch so. Hätte sie über die große Dankbarkeit eines ostdeutschen Mädchens schreiben sollen, das endlich den leuchtenden Westen besuchen darf? Schon Thomas Brussig und Ingo Schulze haben in ihren Romanen erzählt, wie verblendet viele Ostdeutsche gerade in der unmittelbaren Nachwendezeit waren und wie sie geblendet worden sind.

Erpenbeck ist nicht die einzige Schriftstellerin, der eine naive und beschönigende Sicht auf die DDR vorgeworfen wird. Der Autorin Katja Hoyer, deren historisches Buch „Diesseits der Mauer“ ein internationaler Bestseller war, wurde in Deutschland historische Unkenntnis vorgeworfen. Ihre Darstellung der DDR-Geschichte wurde nicht nur als enttäuschend, sondern auch als echtes Ärgernis bezeichnet. Für manche war es auch ein Schock, dass eine glühende Sozialistin wie Brigitte Reimann und ihr Roman „Die Geschwister“ im New Yorker euphorisch besprochen wurden.

Es gibt ein spezielles deutsches Wort, Deutungshoheit, das bedeutet: Interpretationssouveränität. Wenn es um historische Ereignisse innerhalb des Landes geht, wird es so häufig verwendet wie unsere geliebte Vergangenheitsbewältigung. 35 Jahre nach der deutschen Vereinigung streiten wir darüber, was historische Wahrheit ist und wer die Meinungshoheit über Ostdeutschland hat. Diese Diskussion hat einen Punkt erreicht, an dem einige Medien die Literatur zu einem ideologischen Sprachrohr gemacht haben. Wie stünde es um die deutsche Kultur im Ausland, wenn Autorinnen wie Erpenbeck oder Hoyer plötzlich den Ton angäben? Wenn ostdeutsche Frauen das internationale Bild der DDR bestimmten? Die Antwort lautet: Das wird (darf) nicht passieren.

Als ich in der DDR aufwuchs, waren die Erwachsenen vom Sozialismus geprägt. Nach dem Fall der Mauer galten sie als Verlierer, wenn sie arbeitslos geworden sind und die Orientierung verloren hatten. Daher trugen sie ein Gefühl der Scham und des Verlusts mit sich, denn sie haben mit der DDR auch ein Stück Heimat verloren. Bei einigen hat sich diese Scham in Wut verwandelt, begleitet von einem Drang, gegen den Status quo zu rebellieren. Leider ist das Mittel ihres Protests die populistische und rechtsextreme AfD (Alternative für Deutschland). In Thüringen ist sie bereits die stärkste Kraft geworden. Dabei ist die AfD kein ostdeutsches Problem, wie oft dargestellt wird. Die Gründer und Anführer der Partei sind zu einem großen Teil Westdeutsche. Vielleicht liegt genau hier die unbequeme Wahrheit: Es gibt keine „deine Geschichte, meine Geschichte“ mehr. Es ist unsere Geschichte, die aus vielen verschiedenen Perspektiven besteht. Wenn „wir“ die ostdeutsche Geschichte nicht als gleichberechtigten Teil „unserer“ Kultur anerkennen, wenn Erfahrungen und Erinnerungen weiterhin abgetan, ignoriert und weggespült werden, wird es nie ein vereintes Deutschland geben. Das ist etwas, das Brigitte Reimann in den 1960er-Jahren vorausgesagt hat. Aber wer hört schon auf eine Frau, die auf der falschen Seite der Gleise geboren wurde?