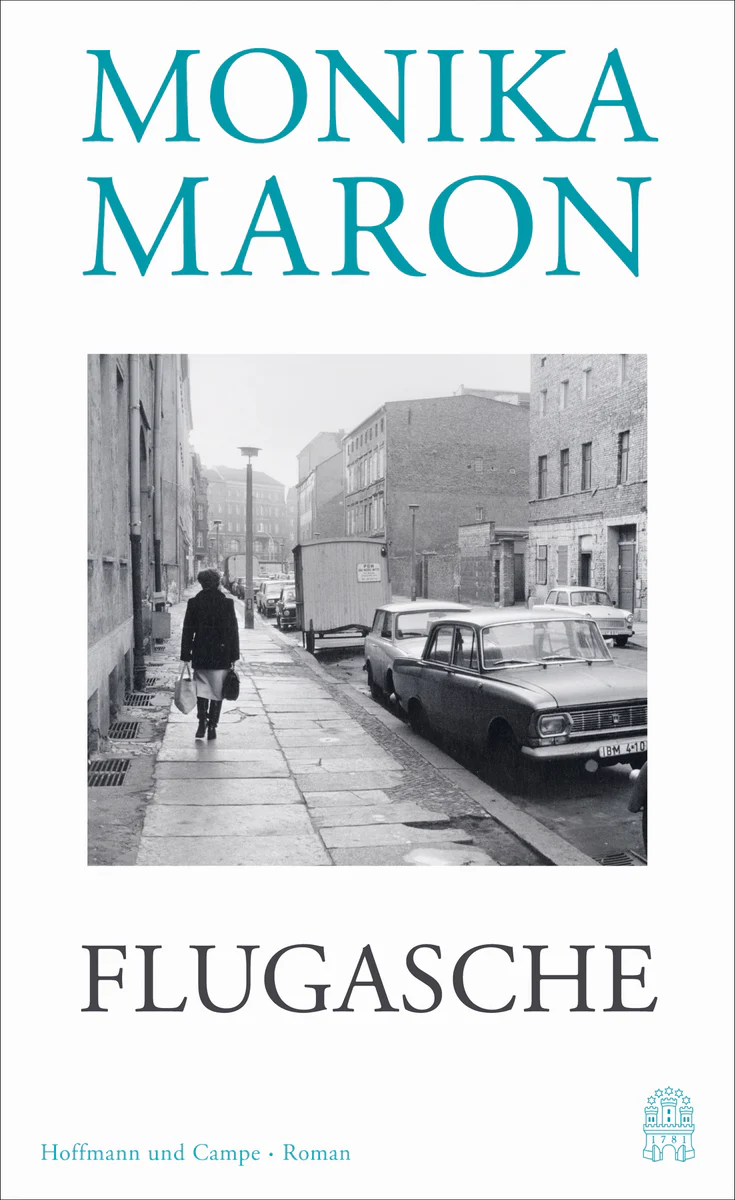

Im sechsten Teil seiner Kolumne widmet sich Dr. Tobias Lehmann dem Roman „Flugasche“ von Monika Maron. Ein Buch über schwerwiegende soziale Probleme, unmenschliche Arbeitsbedingungen und die Schwierigkeiten der Selbstfindung in der DDR.

Dr. Tobias Lehmann hat an der University of Oregon zum Thema Wendeliteratur promoviert. Geboren 1981 in Eisenhüttenstadt war er lange Zeit in Südkorea und anschließend in den USA tätig.

Manchmal möchte man neugierigen Freunden, die nur wenig über die DDR-Gesellschaft und noch weniger über ihre Literatur wissen, Bücher empfehlen, die ihre Neugier befriedigen könnten. „Flugasche“ empfiehlt sich für diesen Zweck in vorbildlicher Weise, nicht zuletzt, weil es auch in einer passablen englischen Übersetzung vorliegt. Interessanterweise hätte dieses Buch von Monika Maron 1988 in der DDR mit einer, wie sie selbst kryptisch anmerkte, „zehnjährigen Verspätung“ erscheinen sollen, ist aber tatsächlich nur in Westdeutschland erschienen. In seiner Dramatisierung der Kluft zwischen dem offiziellen Selbstverständnis der DDR und den alltäglichen Lebensrealitäten, die er anhand der Arbeitswelt – in den unterschiedlichen Milieus des Journalismus und der Industrie – behandelt, berührt dieser Roman viele jener literarischen und gesellschaftlichen Themen, die das Studium der DDR-Literatur so faszinierend machen: die Rolle der Frau, den Generationenkonflikt, der sich in den Problemen der Nachkommen der Gründergeneration manifestiert, vor allem aber die psychologischen Auswirkungen der unerbittlichen ideologischen Druckausübung.

Monika Marons „Flugasche” ist im Hoffmann & Campe Verlag erschienen.

Die Ursprünge des Romans liegen in Monika Marons eigenen Erfahrungen als Journalistin, die bis 1976 für die „Wochenpost“ arbeitete. Die Heldin des Romans, Josefa Nadler, wird von ihrem Redakteur beauftragt, einen Artikel über „B.“ zu schreiben – eindeutig Bitterfeld, eine Stadt, die für eine bestimmte Etappe in der Entwicklung der ostdeutschen Literatur bekannt ist, hier jedoch unter ihrem Ruf als „die schmutzigste Stadt Europas” erscheint. Ein Ort, an dem die Luft täglich von 180 Tonnen Industrieabfällen verpestet wird, die Bronchitisrate fünfmal höher ist als anderswo, wo Bäume „über Nacht ihre Blüte verlieren, als wäre ein böser Zauber über sie hinweggefegt” und der von einem „Kraftwerk, in dem das Wort Sicherheit nicht erwähnt werden darf”, dominiert wird.

Auf einer ersten Ebene handelt der Roman von Josefas gescheiterter Veröffentlichung ihres Artikels über „B.“ und dem dadurch ausgelösten Konflikt mit Kollegen und Beamten, der ihre Mitgliedschaft in der Partei gefährdet. Die psychologischen Voraussetzungen für diesen Konflikt, an dem sie scheitern wird, werden schnell geschaffen. Ihre Überlegungen im ersten Kapitel des Romans über ihre Großeltern zeichnen das Bild einer Persönlichkeit mit einer anarchischen und unruhigen Veranlagung, die sich mit der Aufgabe, die von ihrem Herausgeber geforderten Porträts vorbildlicher Helden der Arbeit und die banale Vision des industriellen Milieus zu liefern, nicht wohlfühlen wird: „Die Verrücktheit des Großvaters“, heißt es bei ihr, „war verlockend, verrückte Menschen erschienen mir freier als normale“ und steht in Verbindung mit ihren eigenen komplexen Ängsten. „Die Machtsucht primitiver Gemüter lässt mich zittern. … Was habe ich zu befürchten? Das Bett, in dem ich sterben werde. Die Leben, die ich nicht lebe. Die Monotonie bis zum Verfall und danach“ ist es, die sie nur schwer verarbeiten kann.

Ihr Besuch in Bitterfeld ist eine dramatische Erfahrung, die ihr die Augen öffnet. Da sie sich ihrer Unkenntnis über die entsetzlichen Lebens- und Arbeitsbedingungen der Einwohner der Stadt bewusst ist, fragt sie: „Und warum habe ich nichts davon gewusst? Jede Woche steht etwas in der Zeitung über ein neues Produkt, eine Veranstaltung im Kulturpalast, vorzeitig abgeschlossene Pläne, die Medaille, die dem Kollegen Soundso verliehen wurde. Nichts über das Kraftwerk, kein Wort über die Aschekammern, die das Schlimmste sind.“

Besonders aufschlussreich ist ihre unmittelbare Erfahrung mit dem, was sie später als „die Gewalttätigkeit industrieller Arbeit“ bezeichnet. Eine entscheidende Konfrontation mit dem Heizer Hodriwitzka – einer Figur, die zunächst an den konventionellen sozialistisch-realistischen Helden erinnert, hier jedoch eine völlig überzeugende Kontur erhält – lässt sie entschlossen sein, nicht dem Beispiel ihrer Kollegen zu folgen. Diese waren ebenfalls „betroffen und erschüttert“, gingen jedoch weg, um in braver und konformistischer Manier beschönigende Berichte zu verfassen. Von Bedeutung bei dieser Begegnung mit Hodriwitzka ist Josefas peinliche Erkenntnis über die Kluft zwischen Arbeitern und Intellektuellen – dramatisiert durch ihr unwillkürliches Zurückzucken vor seinem kohlestaubigen Händedruck. Es ist eine Kluft, die es ihr ermöglicht hatte, das Bild von „B.“ in der Zeitung ohne Hinterfragen zu akzeptieren und isoliert und ungestört in jenem Bereich der nicht-manuellen Arbeit zu verweilen, den Thomas Brasch einmal als entscheidender für die Lebensqualität bezeichnet hat als das ideologische und politische System, unter dem man lebt.

Erfahrungen wie diese bestärken Josefa in ihrem Entschluss, den Vorschlag ihres Freundes Christian, „zwei Varianten“ zu schreiben, abzulehnen. Die erste wie es war, und eine zweite, die gedruckt werden kann. Sie vervollständigt und reicht ihr Manuskript ein und setzt damit einen Prozess in Gang, der mit der Danksagung von Luise, ihrer älteren Kollegin und Mentorin, beginnt – „Das ist eine Reportage so ganz nach meinem Herzen“ –, uns dann aber ungewöhnliche Einblicke in den Zusammenhang zwischen den Mechanismen der Zensur und journalistischen Praktiken in der DDR sowie den psychologischen Auswirkungen auf die daran Beteiligten bietet.

Ein Beispiel ist die unheilvolle Vignette von Josefas „Illustrierte Woche“-Kollegen Fred Müller, der täglich eine großzügige Portion Schnaps braucht, um die Abscheu vor seinem Job in Schach zu halten. Erst wenn der Alkohol seine betäubende Wirkung entfaltet hat, kann er seine Redaktionsfunktion ausüben und „gleichmütig, als handele es sich um mathematische Formeln, die Sätze durch sein taubes Gehirn strömen lassen“. Er erinnert sich an seinen früheren bitteren und betrunkenen Ausbruch: „Ich habe die ganze Scheiße satt. Diese Arschlöcher. Schleimscheißende Kriechtiere. Alles fette Ärsche und hohle Eierköpfe, Hirnaussauger!“ Wir erhaschen, während er seiner Arbeit nachgeht, ein einst kreatives Talent, das durch übermäßige Auseinandersetzung mit dem ideologischen Image und den Klischees, die das Handwerkszeug seines Berufs sind, verdummt ist: „Die immer bessere Durchführung komplexer Wettbewerbsmethoden, das immer offene Ohr eines Bürgermeisters, die immer neueren Neuerermethoden befreit er vom größten grammatikalischen und syntaktischen Unsinn.“ Die verbleibenden sprachlichen Ungereimtheiten folgen den eigenen Gesetzen einer Formelsprache und lassen sich nicht redigieren.

Oder, im Fall Josefa, werden wir Zeuge der zerstörerischen Wirkung von Blockaden und Hindernissen für den Ausdruck einer authentischen Sicht der Wirklichkeit auf ein Individuum, das schlecht gerüstet und zu Kompromissen nicht bereit ist. Zu Beginn des Romans probt sie in einem imaginären Gespräch mit Luise die Argumente, die sie in eine heikle Konfrontation mit ihren Kollegen und der Obrigkeit führen werden: „Wem nützen unsere Schwindeleien, Luise“, fragt sie in einem unheimlichen Echo der ersten Zeilen von Wolf Biermanns Gedicht „Fragen, Antworten Fragen“ und schließt sich damit all jenen kritischen Geistern in der DDR an, die ihr Bekenntnis zum Sozialismus als Sprungbrett für eine offenere Diskussion seiner Fehler und Defizite nutzen wollen. An dieser Stelle muss aber auch betont werden, dass „Flugasche“ viel mehr ist, als ein tragisch endendes Psychogramm über die verwirrende Art und Weise, wie der DDR-Journalismus die Arbeitswelt oder Umweltprobleme behandelt.

Was dem Roman seine besondere Kraft verleiht, ist die Verknüpfung dieser Themen mit Fragen der Identität und Selbstverwirklichung, der Suche nach dem, was Josefa „die ihr gemäße Biografie“ nennt. Ihre Ablehnung der „Schizophrenie als Lebenshilfe“ ist eine Weigerung, nicht nur im Berufs-, sondern auch im Privatleben Kompromisse einzugehen. Der Wunsch nach Abgeschiedenheit und Unabhängigkeit, nicht über eine Beziehung mit einem Mann definiert werden zu wollen – „die Angst, ein Vierbeiner zu sein“ – ist ebenso ein Versuch, ihre Integrität zu bewahren, wie ihre Bemühungen, Kompromissen in ihrer journalistischen Arbeit zu widerstehen. Die beiden Sphären sind in einem weiteren Sinne miteinander verbunden: Die Möglichkeit persönlicher Erfüllung und privaten Glücks wird durch ihre Unfähigkeit, in der Öffentlichkeit so zu funktionieren und zu agieren, wie sie es gerne möchte, zerstört. Da ihr nicht gestattet wird, ehrlich zu dokumentieren, was sie in ihrer beruflichen Funktion sieht und erlebt, wird auch jede Chance zunichte gemacht, im Privatleben Frieden zu finden.

Sie möchte aus einem Guss sein, doch dies erweist sich als unmöglicher und zerstörerischer Wunsch. In einem entscheidenden Wortwechsel mit Luise vergleicht sie sich mit einem Auto: „Ein Auto, das man hundert Kilometer mit angezogener Handbremse fährt, geht kaputt.“ Sie fühlt sich um ihr Leben betrogen: „Ich werde um mich selbst betrogen. … Sie betrügen mich um mich, um meine Eigenschaften. Alles, was ich bin, darf ich nicht sein.“ Sie betrachtet dies zudem nicht als ein nur ihr eigenes Problem, sondern als Teil eines weit verbreiteten Unbehagens, das aus der Natur der DDR-Gesellschaft selbst resultiert. Es ist die selbst auferlegte Zensur nicht nur im Pressewesen und in der Kultur, sondern im gesamten Alltagsleben, die aus der Angst rührt, dass sie sensible Charaktere zerstören kann. Diese Angst führt zudem zu Duckmäusertum und Unterwürfigkeit, welche die Humanität und das eigene Ich unterdrücken und dazu führen, ständig in einen Sog psychischer Anpassungsleistungen zu geraten.

In einer der emotional aufgeladensten Passagen des Romans skizziert sie eine albtraumhafte Vision einer Gesellschaft, die vollständig von kalter Rationalität beherrscht wird und in der der Einzelne nur in Träumen die Freiheit der Meinungsäußerung finden kann: „Und ein Mensch, glaubst du, der bleibt heil? Der geht auch kaputt. Er bleibt nicht stehen, fällt nicht um, aber er wird immer schwächer, bringt nichts mehr zustande. Seine wichtigste Beschäftigung wird die Kontrolle über sich selbst, das Verleugnen seiner Mentalität, seiner Gefühle. Er reibt sich auf in dem Kampf gegen sich selbst, stutzt seine Gedanken, ehe er sie denkt, verwirft die Worte, bevor er sie gesprochen hat, mißtraut seinen eignen Urteilen, schämt sich seiner Besonderheiten, verbietet sich seine Gefühle; und wenn sie sich nicht verbieten lassen, verschweigt er sie.“

An diesem Punkt, an dem wir vielleicht beginnen, den Roman in einen größeren Zusammenhang zu stellen und uns mit einer Gesellschaft auseinanderzusetzen, in der es wenig Platz für die authentischen Launen der poetischen Vorstellungskraft zu geben scheint und in der die Überempfindlichkeit des Dichters als pathologisch angesehen wird – „Beweis für krankhafte Selbstüberschätzung“ –, eröffnet sich ein viel weiterer Blickwinkel.

Auf den letzten Seiten von „Flugasche“ findet sich Josefa Nadler in ihrem Bett, in das sie sich zurückgezogen hat. Aus dieser zeitlichen und räumlichen Perspektive wird der zweite Teil des Romans in Rückblenden erzählt. Marons nächster Roman „Die Überläuferin“ beginnt mit der Heldin Rosalind Polkowski, die sich in einer ähnlichen Situation befindet: „Seit zwei Tagen lag, saß sie im Bett, auf dem Teppich, im Sessel.“ Obwohl die Namen und beruflichen Umstände ihrer jeweiligen Protagonistinnen geändert wurden – Rosalind Polkowski arbeitet an einem Institut für historische Forschung –, scheinen die beiden Romane dennoch ineinander überzugehen, und der zweite kann als Fortsetzung der am Ende des ersten Romans ungelösten Probleme gesehen werden.

In „Flugasche” wurde ein Individuum sichtbar, das sich selbst an den Rand gedrängt hatte, außer Gefecht gesetzt durch das Scheitern seiner Ziele sowohl im privaten als auch im beruflichen Leben. Der Leser wird Zeuge einer Art Lähmung individueller Bestrebungen, die teils selbstverschuldet waren, teils die Folge kollektiver Unnachgiebigkeit und Opportunität. „Flugasche“ spielt größtenteils in der realen Welt und handelt von den Bemühungen eines Individuums, zur Lösung schwerwiegender sozialer Probleme beizutragen: Umweltverschmutzung und unmenschliche Arbeitsbedingungen. Fantasie hatte hier eine unmittelbar gesellschaftliche Bedeutung. Josefa Nadlers fantasievolles Empfinden ließ sie von der verstörenden Lebenswirklichkeit in „B.“ schockieren, war aber auch Ursache für jene Verstöße gegen die Disziplin und die anerkannten Normen politischen Verhaltens, die sie schuldig machten und dafür sorgten, dass sie in Ungnade fiel. Fantasie spielte zudem eine wichtige Rolle bei der Artikulation ihrer Schwierigkeiten und Ängste und provozierte die Träume, Albträume und eskapistischen Fluchtfantasien, in denen diese ihren Ausdruck fanden.