Dr. Daniel Kubiak, Sozialwissenschaftler, Politischer Bildner und Podcaster am Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung (BIM) an der Humboldt-Universität zu Berlin, ist ein wichtiger Impulsgeber für Ostdeutschland. Er setzt sich ein für Vergewisserung, Verständigung und Versöhnung. Mit diesem Beitrag ist er auch in dem Sammelband „Denke ich an Ostdeutschland ...“ vertreten.

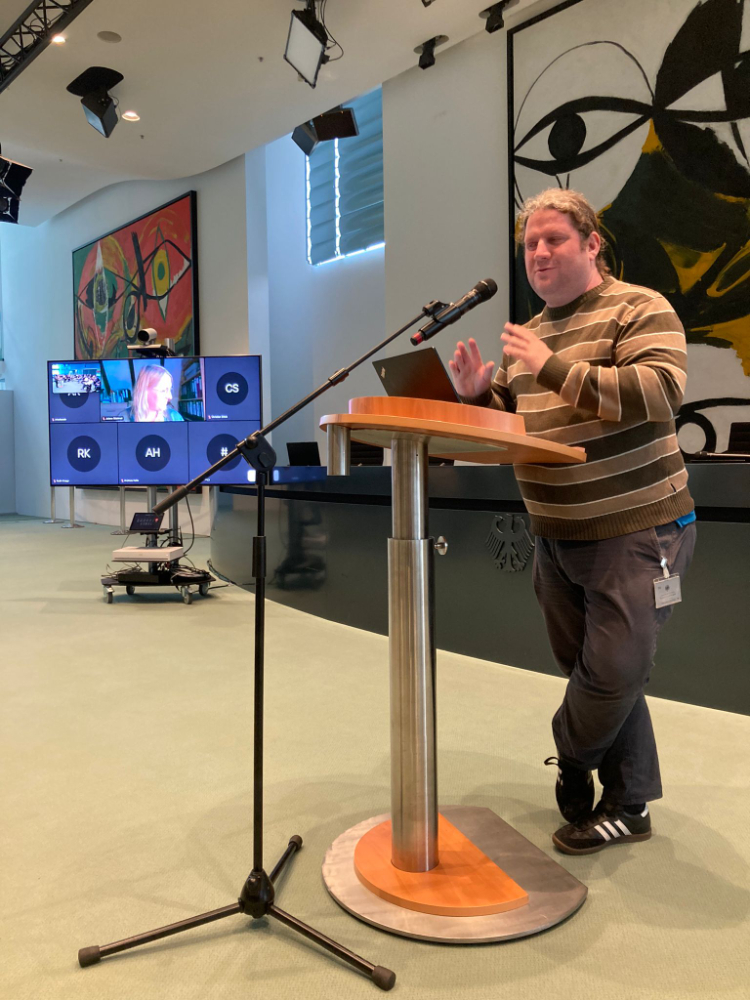

Dr. Daniel Kubiak, Sozialwissenschaftler, Politischer Bildner und Podcaster, Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung (BIM) an der Humboldt-Universität zu Berlin. Abbildung: Elisabeth Schoepe

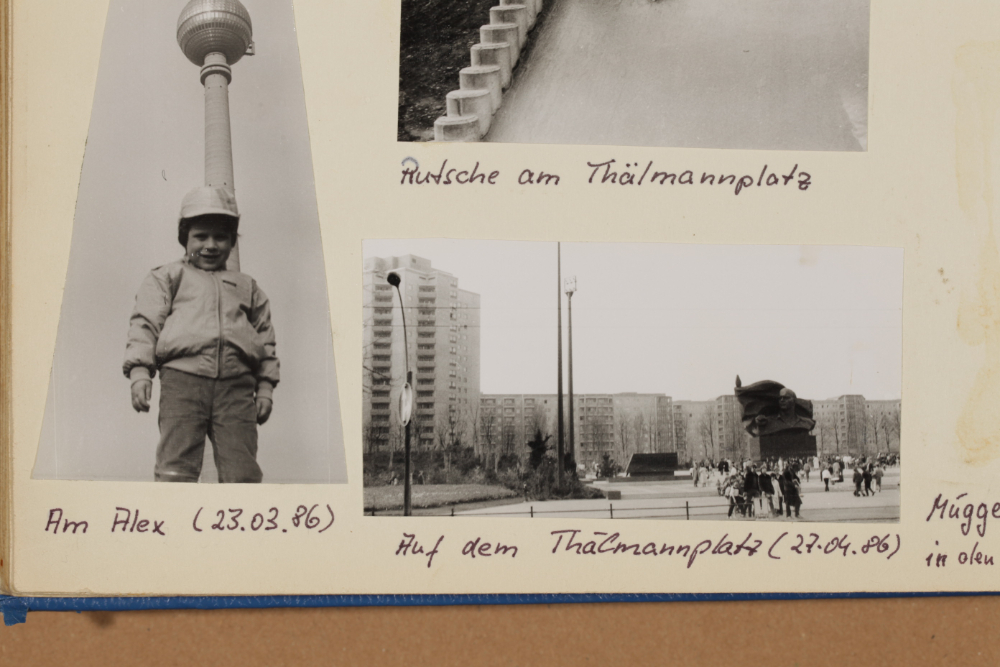

Familiär bin ich ostgeprägt. Meine Großeltern und Eltern stammen aus der Prignitz. Bauern auf dem kargen Boden dieser Region, teilweise über Generationen dort aufgewachsen und teilweise von noch weiter aus dem Osten dort hingezogen. Geboren im Zentrum Berlins, im Krankenhaus Friedrichshain, wurde meine Kindheit durch das Aufwachsen in Ostberlin geprägt. Das bedeutete vor allem stetiger Wandel. Die Menschen und Häuser um mich herum veränderten sich und so veränderten sich ganz sicher auch wir, ohne dass wir es immer direkt merkten. Die familiäre und berufliche Stabilität, die damals sicherlich eine Ausnahme bildete, hat vieles abgefangen, was ich bei meinen Mitschülern erlebte.

Nach dem Abitur zog es mich erst zu einer Ausbildung in Ostberlin und dann zum Studium an der Ostberliner Humboldt-Universität. Dort begannen die ersten Freundschaften mit Menschen aus Westberlin und Westdeutschland. Bis dahin lebte ich ein Leben unter Ostdeutschen in Ostberlin. Diese neuen Freunde und Kollegen brachten auch neue Perspektiven, aber zum Auslandssemester zog es mich dann wieder 600 Kilometer weit in den Osten. Ich wollte unbedingt in Warschau leben und Polnisch lernen, eine Sprache, die in meiner Familie vor fünf oder sechs Generationen schon mal eine Rolle spielte, aber dann nicht mehr weitergegeben wurde. In Warschau erinnerte mich vieles an Ostberlin, aber die Stadt wirkte westlicher, kapitalistischer und auch moderner. Gleichzeitig sog ich die Geschichte dieser Stadt auf, die auch stark verbunden war mit den deutschen Gräueltaten, die dort noch immer sichtbar waren. So ist es wohl nicht überraschend, dass ich mich in der Bachelorarbeit mit den deutsch-polnischen Beziehungen und in meiner Dissertation mit der Identität der ost- und westdeutschen Nachwendegeneration beschäftigte. Nur in meiner Masterarbeit schaute ich mal nach Westen und untersuchte zwei Großstädte im Mittleren Westen der USA. Ich habe bisher nur in Ostberlin und Warschau gelebt – und seit sieben Jahren im Nordosten Brandenburgs. Irgendwie viel Osten in der Biografie. Trotzdem weiß ich noch lange nicht alles über diese Region, über die manchmal mehr erzählt wird, als dass sie tatsächlich existiert.

Die Ostdeutschen wissen, zu welchen Bedingungen und mit welchen Entbehrungen sie dazu beigetragen haben, dass die deutsche Einheit heute als Erfolg bezeichnet wird.”

Was ist der Osten?

Der Osten besteht für mich aus drei Grundbestandteilen: Erstens. Die Erfahrungen in der DDR, einem autoritären Staat, der sein Modernitätsversprechen schlussendlich nicht einlösen konnte und durch eine mutige Demokratiebewegung, inspiriert durch die Vorgänge in Polen, als Staatsgebilde zum Scheitern gebracht wurde. In der DDR entwickelten sich Kontinuitäten und Brüche zur Kulturgeschichte vor 1949. Gleichzeitig bildeten sich politische und kulturgeschichtliche Spezifi ka aus, die auch nach 1990 in Ostdeutschland nachwirkten.

Zweitens. Eine Transformationsgesellschaft seit den 1990er-Jahren, in denen Arbeitslosigkeit, Rechtsextremismus, Transfereliten, Stasiakten und Treuhand für all die negativen Bedingungen dieser Zeit stehen. Gleichzeitig aber auch eine Transformationsgesellschaft, in der sehr viele Chancen erkannt und genutzt wurden. Oft waren Chancen mit Mobilität verbunden, der Möglichkeit, nach Westdeutschland oder ins Ausland zu gehen. Gerade für meinen Jahrgang ist das eine kollektive Erfahrung. Die Ostdeutschen wissen, zu welchen Bedingungen und mit welchen Entbehrungen sie dazu beigetragen haben, dass die deutsche Einheit heute als Erfolg bezeichnet wird. Ich als Kind und Jugendlicher dieser Zeit empfinde eine ambivalente Solidarität mit meinen Eltern und Großeltern. Ich weiß, was sie seit 1990 geschaffen haben, und ich weiß auch, wozu sie in der DDR zu lange geschwiegen haben. Gleichzeitig gehöre ich zu denen, die viele der Chancen angenommen haben, die sich durch meine späte Geburt ergaben. Zudem habe ich ein feines Gespür für strukturelle Bedingtheiten, die viele Menschen meiner Generation vor große Herausforderungen stellten. Die Transformation ist nicht abgeschlossen, sie wurde mit weiteren Transformationsherausforderungen angereichert (Klimawandel, Krieg in Europa, Demokratieverteidigung).

Drittens. Der Osten ist eine Projektionsfläche, die in Zeitungen, Büchern, Filmen, Theaterstücken, Songs und wissenschaftlichen Forschungsprojekten beschrieben wurde. Er wurde mehr und mehr zu einem Objekt, das erklärt wird. Somit bleibt der Osten zwar nach innen eine plurale Gesellschaft mit vielen Aushandlungen, aber für den Blick von außen irgendwie ein homogenes Gesamtgefüge. Die Vielfalt ging und geht in diesem Blick verloren. Das hat auch damit zu tun, dass der Zugang zu Institutionen, in denen diese Narrative produziert werden (Redaktionen, Kultureinrichtungen, Unternehmensvorstände), für Ostdeutsche auch in meiner Generation noch immer schwieriger ist. Es wurde zu wenig mit den progressiven Menschen im Osten gesprochen und zu viel den destruktiven Geistern zugehört. Und es wurde zu viel über den Osten gesprochen, anstatt mit seinen vielen Stimmen. So wurde der Osten diskursiv mehr und mehr das andere Deutschland, ein Narrativ, das nun von rechts sehr erfolgreich missbraucht wird.

1986: Kindheit in Ostberlin, einige Erinnerungen prägen bis heute. Abbildung: Reinhard Kubiak

Was tun?

Die hier gemachte Analyse ist nicht neu und sie entspringt auch nicht meiner eigenen Denkleistung. Viel eher schreibt sich diese Erfahrung fort. Teilweise wird sie von Generation zu Generation erneuert. Ich habe immer wieder Berührungspunkte zum Netzwerk der Dritten Generation Ost gehabt. Vieles, was da als „neue Perspektive“ verhandelt wurde, kam uns auch deshalb neu vor, weil wir die Diskurse vor unserer Zeit nicht kannten. Wie auch, sie blieben ja oft in kleinen Diskursräumen und schafften es nicht auf die Titelblätter der nationalen Tageszeitungen. Der erfolgreichste Film über die DDR ist ein Film über die Stasi. Ein bekanntes Titelblatt des Spiegel zu Ostdeutschland zeigt den „Hutbürger“ aus Dresden mit der Überschrift „So isser, der Ossi“. Der Osten im Fernsehen – Ostalgieshow oder politische Talkshow über aufkommenden Rechtsextremismus. Dazu ein bisschen Nischenfernsehen im MDR und einmal im Monat Polizeiruf 110 auf dem besten Sendeplatz der ARD.

Analyse ist nicht neu, aber was tun? Hier beginnt meines Erachtens das Problem, denn dieses komplexe Problem bestehend aus sozioökonomischer Ungleichheit, Hegemonien in Diskursen und ungleicher Machtverteilung ist nicht ganz einfach zu lösen. Gern wird das Mantra des Zuhörens und Anerkennens bemüht. Den Ostdeutschen ist einfach nicht gut zugehört und ihre Lebensleistungen sind zu wenig anerkannt worden. So geht das Narrativ, aber das greift zu kurz. Viele gesellschaftliche Probleme sind keine bloßen Probleme des Narratives, sondern müssen immer auch strukturell gedacht werden. All die sozioökonomischen Unterschiede können durchaus politisch gelöst werden. Nur zwei Beispiele. Mit einer angemessenen Erbschaftssteuer könnten Programme entwickelt werden, die allen jungen Erwachsenen durch Stipendien elternunabhängige Startchancen ermöglichen. Der Erbengap zwischen Ost und West könnte somit abgemildert werden. Mit dem Rundfunkbeitrag könnten nicht nur die Regionalprogramme des öffentlich-rechtlicher Rundfunks unterstützt werden, sondern man könnte mit ihm auch einen Soli-Fonds für Lokalzeitungen und digitale Lokalnews finanzieren. Denn wir wissen aus Studien, dass Lokalzeitungen ein Bollwerk gegen Rechtsextremismus sind.

Bei der Vergabe von Führungspositionen, die meist nicht mehr nach Leistung, sondern nach Netzwerken besetzt werden, können Quoten sensibilisieren und Vorstände diversifizieren. Bei der Vergabe von Bundesbehörden könnten die Standorte überproportional nach Ostdeutschland gehen, um den Brain-Drain zu verhindern. Das Problem ist nur, das sind politische Lösungen. Politik kann aber nicht alles auflösen. Es braucht auch eine gesellschaftliche Bereitschaft, Probleme nicht monokausal zu denken. Natürlich sind die Rechtsextremen im Osten nicht nur durch die DDR-Erfahrung zu erklären, aber das gehört zur Erzählung unbedingt dazu. Und natürlich trägt das ostdeutsche Narrativ des importierten Rechtsextremismus aus dem Westen genauso wenig allein, auch wenn wir wissen, dass Kader bewusst in den Osten gegangen sind und dort jungen Männern ein gewalttätiges Angebot gemacht haben. Ein kurzes Beispiel dafür, dass der Diskurs anders gedacht werden muss: Der Journalist und westdeutsche Boomer Hajo Schumacher hatte in seinem Podcast die Autorin Anne Rabe zu Gast. Rabes Buch „Die Möglichkeit von Glück“ ging im Sommer 2023 durch die Decke, ein fulminantes Werk über eine gewaltvolle Familiengeschichte. In dem Podcast wird Rabe als „die Stimme des Ostens“ eingeführt. Stellen wir uns alle einmal kurz vor, man würde irgendeine westdeutsche Person als „die Stimme des Westens“ bezeichnen. Absurd oder?

2021: ostdeutsche Landschaften, die Daniel Kubiak immer wieder beeindrucken. Abbildung: Daniel Kubiak

Intersektionalität als Basis?

Ost-West nicht unterkomplex zu denken, bedeutet auch, hier nicht binär zu denken. Die Konflikte und Chancen, die sich im Osten ergeben, hängen nicht nur mit der Ost-West-Differenz zusammen, wie gern bemüht wird. Sie sind immer eingewoben in eine intersektionale Grundannahme. Das Konzept der Intersektionalität besagt, dass sich soziale Ungleichheit nie aus nur einer gesellschaftlichen Konfliktlinie ergibt. Menschen können von sehr unterschiedlichen Diskriminierungen betroffen sein. So wird ein ostdeutscher, weißer, studierter Mann vielleicht nicht für einen Aufsichtsratsposten eines Dax-Unternehmens vorgeschlagen und erlebt somit eine Benachteiligung gegenüber einem weißen, westdeutschen Mann. Eine ostdeutsche, promovierte, kopftuchtragende Muslima wird allerdings Diskriminierungserfahrungen machen, die wiederum der weiße Mann niemals machen wird. Geschlecht, Klasse, Herkunft, Religion, Alter. All diese und viele andere Aspekte müssen im Reden über Ost- und Westdeutschland mitgedacht werden, um Unterkomplexität zu vermeiden.

2023: Als Experte vor dem Stab des Ostbeauftragten zu reden ist eine wichtige Aufgabe als Wissenschaftler. Die Vielfalt der ostdeutschen Stimmen ist wichtig. Abbildung: Elisa Gutsche

Dr. Daniel Kubiak

GEBOREN: 1982/Ostberlin

WOHNORT (aktuell): Landkreis Barnim

MEIN BUCHTIPP: Paula Fürstenberg: „Familie der geflügelten Tiger“, 2016

MEIN FILMTIPP: „Die Architekten“, 1990

MEINE URLAUBSTIPPS: Unteres Odertal, Stolper Turm, Görlitz

BUCHTIPP: BUCHTIPP:

„Denke ich an Ostdeutschland ...“In der Beziehung von Ost- und Westdeutschland ist auch 35 Jahre nach dem Mauerfall noch ein Knoten. Dieser Sammelband will einen Beitrag dazu leisten, ihn zu lösen. Die 60 Autorinnen und Autoren geben in ihren Beiträgen wichtige Impulse für eine gemeinsame Zukunft. Sie zeigen Chancen auf und skizzieren Perspektiven, scheuen sich aber auch nicht, Herausforderungen zu benennen. Die „Impulsgeberinnen und Impulsgeber für Ostdeutschland“ erzählen Geschichten und schildern Sachverhalte, die aufklären, Mut machen sowie ein positives, konstruktiv nach vorn schauendes Narrativ für Ostdeutschland bilden. „Denke ich an Ostdeutschland ... Impulse für eine gemeinsame Zukunft“, Frank und Robert Nehring (Hgg.), PRIMA VIER Nehring Verlag, Berlin 2024, 224 S., DIN A4. Als Hardcover und E-Book hier erhältlich. |