Jeden Herbst rückt der Osten kurz ins Rampenlicht: Tag der Deutschen Einheit, Mauerfall, Mediatheken voller DDR-Dokus. Dann verschwindet er wieder bis zum nächsten Mal. Der Politikwissenschaftler Julian Nejkow spürt in seiner mehrteiligen Kolumne den Unterschieden, Ungleichheiten und Unklarheiten im deutsch-deutschen Verhältnis nach. Teil eins handelt vom Ritual des Redens über den Osten.

Julian Nejkow, 1988 in Thüringen geboren, ist Deutsch-Bulgare mit Bindestrichidentität. Er hat Politikwissenschaft in Jena und Dresden studiert. Seit 2021 beschäftigt er sich verstärkt mit Ostdeutschland. Abbildung: Paul Glaser

Routinen geben uns Halt. So wird in vielen Haushalten zu Weihnachten das bekannte Lied „Alle Jahre wieder” gesungen. Ebenso ist es für uns völlig normal, dass wir ab August/September durch Weihnachtsgebäck und Co. in Weihnachtsstimmung gebracht werden. Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude.

Eine ebenso manifestierte Routine in den ostdeutschen Landen, in denen ich zu Hause bin, weckt keine Vorfreude in mir, eher macht sie mich aggressiv. Den ersten Akt dieses Rituals haben wir schon hinter uns. Der 3. Oktober, der „Tag der Deutschen Einheit”, ist ein Feiertag, der eher gewürfelt als historisch gewachsen ist. Diesmal fand die Einheitsfeier in Saarbrücken statt, der Festakt geschmückt von der Rede des französischen Präsidenten sowie vielerlei Kunst und Kultur. Die „neuen Länder“ nicht nur geografisch weit weg, sondern im Prinzip auch kaum politisch oder gesellschaftlich vertreten, wie so oft. Auch die Berichterstattung zum 3. Oktober, geprägt von der Rede Macrons sowie den Stärken und den Schwächen der kokettierten „Ruckrede“ des Bundeskanzlers. Der „Osten“ war mal wieder eine Randbemerkung wert. Dass die Renten endlich angeglichen sind, dass dies und jenes auf einem guten Weg ist und am Ende, wie immer, noch eine Statistik, die noch Aufholbedarf zeigt. Garniert wird diese Berichterstattung mit „westdeutscher Brille“ gern mit einem politischen Schmankerl: die Wahlumfragen in den ostdeutschen Ländern, die sämtlich die AfD vorn wähnen und zeigen, der „Ossi“ hat die Demokratie immer noch nicht verstanden.

Ob sich jemand bei den Franzosen ein solches Urteil trauen würde? Wenn man voraussetzte, dass das Wählen von Rechtspopulisten per se ein Demokratiedefizit bedeuten würde.

Doch zurück zum Ritual. Diesmal haben sich die Medien mit Sitz linksseitig der Elbe gewappnet. Artikel im Politik- und Kulturteil, selbst das Feuilleton war voller Beiträge über „den Osten“. Von der ostdeutschen Seele bis zum Labor-Charakter der „neuen“ Länder, von Strukturwandel und Innovation, Nostalgie und Dystopien.

Auch der Rundfunk lässt sich nicht lumpen. In den Mediatheken unzählige Filme, Dokus, Podcasts und allerlei dazwischen und außerhalb, einiges über die DDR, einiges über die Zeit danach bis heute.

Einige benutzen den Begriff „neue Länder”, andere „Ostdeutschland”, wiederum andere erfinden Kunstbegriffe, deren Nennung den Rahmen sprengen würde.

Auf die Idee, die Sachsen Sachsen zu nennen und die Thüringer Thüringer, auf diese kommen die wenigsten. Wie irreführend der Versuch sein kann, etwas Ostdeutsches in all dem zu finden, zeigt das Gegenbeispiel: Bayern und Baden-Württemberger pauschal als Süddeutsche zu bezeichnen und ihnen dieselben Eigenschaften zuzuschreiben – ein Aufschrei ginge vor allem durch den Süden der Republik.

Dieser Aufschrei würde wohl länger anhalten, als der kurze mediale Fokus auf den „Osten“, der seinen Höhepunkt stets rund um den 9. November findet. Dies ist der zweite Akt im Ritual.

Diesmal wird dem Mut der DDR-Bürger gehuldigt, eine friedliche Revolution geschafft zu haben. Wir sehen die Bilder, die wir immer sehen. Wie die Mauer fällt, die Massen der Menschen, die Freude und irgendwo ist immer David Hasselhoff. Diesmal, im Vergleich zum ersten Akt, werden Verantwortliche und Zeitzeugen eingeladen, in Interviews und Talkshows, um die Geschehnisse aus ihrer Sicht zu schildern – die turbulenten Tage, Wochen und Monate danach. Wenige von ihnen, vor allem von den Verantwortungsträgern rund um den Mauerfall, spielten bei der Aushandlung oder gar der Unterzeichnung des Einigungsvertrags, der am 3. Oktober 1990 in Kraft trat, eine Rolle, was wiederum erklärt, weshalb die 3.-Oktober-Jahrestag-Routine eine andere ist.

So kommt es nicht selten vor, dass spätestens am 11. November zur Eröffnung des Karnevals in einigen Teilen der Republik das Buch „Ostdeutschland” so schnell als möglich zugeschlagen wird.

Geöffnet wird es nur noch, wenn erneut der „Braune” oder der „Blaue” in Erscheinung tritt oder Chemnitz Kulturhauptstadt ist. Ansonsten gilt die Zeit zwischen 3. Oktober und 9. November als „Osttime“ und das „Alle Jahre wieder“, auch nächstes Jahr. Das ist so sicher wie der Lebkuchen im August in den Regalen. Routinen geben uns eben Halt.

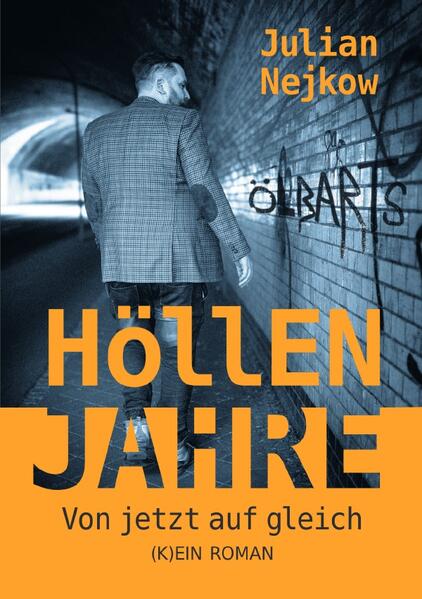

| BUCHTIPP:

Mehr Informationen unter Ölbart.de. |

Julian Nejkow: „Höllenjahre – von jetzt auf gleich”, epubli, Berlin 2024, 336 Seiten, 19,90 € (Softcover).

Julian Nejkow: „Höllenjahre – von jetzt auf gleich”, epubli, Berlin 2024, 336 Seiten, 19,90 € (Softcover).