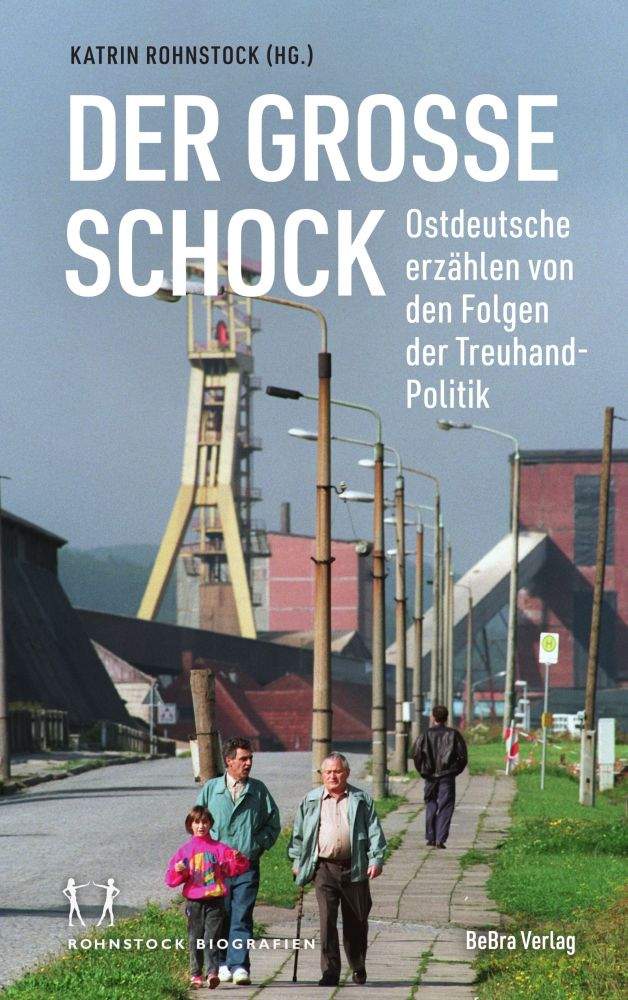

Vielen Ostdeutschen steckt der radikale Strukturwandel der Nachwendezeit und die fragwürdige Treuhandpolitik noch immer tief in den Knochen. Warum sind sie bis heute verstummt? Das neue Buch „Der große Schock“ von Katrin Rohnstock zeigt, wie sich die große Politik von damals im Kleinen niederschlug.

In ihrem Buch lässt die Herausgeberin zahlreiche Stimmen zu Wort kommen, die jetzt – Jahrzehnte später – ihr Schweigen gebrochen haben. Die berührenden, teils dramatischen Geschichten der Menschen aus fünf Thüringer Betrieben stehen dabei exemplarisch für die traumatischen Erfahrungen eines Großteils der DDR-Bevölkerung. So verweigerte die Treuhand in Eisenberg etwa Anfang der 1990er-Jahre eine Übernahme durch die erfahrene ostdeutsche Werksleitung, welche gerade dabei war, sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Die Folge waren Massenentlassungen, ein schleichender Verfall und schließlich die Insolvenz. Kein Einzelfall, sondern ein Scheitern mit System. Die Treuhandanstalt ist das „Synonym für den Niedergang industrieller Strukturen, der bis heute nachwirkt“, schreibt Rohnstock.

Auch die Geschichten über das Henneberger Porzellanwerk aus Ilmenau, das nach der Wende von der Treuhand privatisiert wurde, lassen den Leser nicht kalt. Aus unterschiedlichen Perspektiven berichten die Zeitzeugen, wie es trotz hoher Produktqualität und stabiler Kundenbeziehungen zu mehreren Entlassungswellen kam, von denen sich das Unternehmen nicht mehr erholen sollte. Wie sich herausstellte, war das Ende der Firma mit dem fehlenden Zusammenhalt der ehemals 3.000 Mitarbeitenden besiegelt, die als gewachsene Gemeinschaft einst mehr im Unternehmen gesehen haben, als einen bloßen Arbeitsplatz. Für sie war es ein identitätsstiftender Ort, der über Generationen hinweg mit den Biografien der Menschen vor Ort verflochten war.

Ein weiteres Thema ist die Schließung des wirtschaftlich tragfähigen Kalibergwerks in Bischofferode 1993 durch die Treuhand. Dabei handelte es sich um eine machtpolitische Entscheidung, gegen welche die Belegschaft erbitterten Widerstand mit Demonstrationen und einem Hungerstreik leistete. Doch auch hier war den Betroffenen trotz bundesweiter medialer Aufmerksamkeit kein guter Ausgang vergönnt.

Jede der festgehaltenen Erzählungen zeugt auf ihre Weise von Ohnmacht und Verzweiflung, aber auch von der Beharrlichkeit der Ostdeutschen und ihrem Widerstand. Sie machen ein Stück weit verständlicher, warum die Wiedervereinigung bei vielen bis heute einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen hat. Mit gesellschaftlichen Umbrüchen gehen oftmals ganze Lebenswelten durchdringende Schocks einher, welche die Betroffenen nie wirklich loslassen. Die Transformation Ostdeutschlands in der Nachwendezeit kam einer sozialen und ökonomischen Entwurzelung gleich. Der Verlust von Sicherheit, von Gemeinschaft und Arbeitsplätzen führte zu einer kollektiven Erschütterung. Arbeitslosigkeit war für DDR-Bürger, denen auf Lebenszeit Arbeitsplätze garantiert waren, unvorstellbar gewesen. Plötzlich aber wurde sie zur neuen Realität von Millionen. Eine tiefsitzende und beschämende Demütigung für viele.

Während sich die Medienwelt gern auf positive Erfolgsgeschichten und wirtschaftliche Aufholjagden stürzt, gehen die Schicksalsschläge einzelner Menschen meist unter. In diesem Buch finden sie Gehör. Zusammen sind sie der Versuch, für das „Treuhand-Trauma“ – den kollektiven Verlust von Arbeit – Worte zu finden und sichtbar zu machen, was dieser tiefgreifende Wechsel der Gesellschaftsordnung individuell bedeutete.

Die Geschichten, die Konflikte und Krisen thematisieren, über die bis heute nur wenig gesprochen wird, entstanden in Erzählsalons. Einem von Rohnstock entwickelten Format, in dem Menschen in einer vertraulichen Atmosphäre zusammenkommen und bei dem darauf geachtet wird, dass jedem zugehört wird.

| BUCHTIPP:

|

Katrin Rohnstock (Hg.): „Der große Schock. Ostdeutsche erzählen von den Folgen der Treuhandpolitik“, BeBra Verlag, Berlin 2025, 240 Seiten, 22 € (Paperback)

Katrin Rohnstock (Hg.): „Der große Schock. Ostdeutsche erzählen von den Folgen der Treuhandpolitik“, BeBra Verlag, Berlin 2025, 240 Seiten, 22 € (Paperback)